令和7年度に実施した古海36号墳の発掘調査成果をお話しする、下記講座の参加者を募集中です。今回の発掘調査で予想以上の成果が得られたことから、できるだけ多くの皆さんに聞いていただきたい!ということで、年度初めのお知らせとは会場を変更し、定員を増やして参加者募集中です。オンライン聴講も可能です。 鳥取県最古級にして最大の前方後方墳と判明した古海36号墳の発掘調査の調査の様子やその歴史的意義について、調査担当者が分かりやすくお話しします。

講座終了後には講座に関連した埋蔵文化財センターの企画展示を見学いただけます(移動は各自でお願いします)。せひご参加ください!

古海36号墳の発掘調査の様子

記

1日程 2月14日(土)午後1時30分から午後3時まで(午後1時受付開始)

2会場 国府町コミュニティセンター大会議室(鳥取市国府町庁380 国府中央公民館)

2演題 「古海古墳群の新知見2」

3講師 鳥取県埋蔵文化財センター 文化財主事 北 浩明

4申込締切 2月9日(月)午後5時15分

4お申込み先 とっとり電子申請サービス

| 第3回会場参加QRコード |

第3回オンライン参加QRコード |

|

|

とっとり電子申請サービスをご利用できない方は、電話でお申し込みください。

電話番号 0857-27-6711

令和8年2月14日(土)に開催します令和7年度第3回鳥取まいぶん講座「古海古墳群の新知見2」は、会場及び募集定員を下記のとおり変更します。

既にお申込された方は、改めてお申し込みされる必要はありません。

御参加を希望される方は、とっとり電子申請サービスの申込みフォームからお申し込みください。

とっとり電子申請サービスをご利用できない方は、電話でのお申し込みも可能です。(電話番号:0857-27-6711)

お申込については、「あおや かみじろう」のイラストクリックしてください。お申込案内にジャンプします。→

記

| |

会場 |

募集定員 |

| 変更前 |

鳥取県埋蔵文化財センター |

24名 |

| 変更後 |

国府町コミュニティセンター大会議室

(鳥取市国府町庁380 国府中央公民館)

アクセスについてはリンク先を参照してください。→リンク先

|

50名 |

変更後会場位置図(地図をクリックすると大きな画像が開きます。)

変更後駐車場位置図(地図をクリックすると大きな画像が開きます。)

令和7年11月8日(土)に令和7年度第2回鳥取まいぶん講座「木製祭祀具について~木製祭祀具から考える古代の因幡~」を開催しました。

当センターが進めている「因幡地方の木製品調査研究」の最新成果を担当職員がご紹介しました。青谷横木遺跡(鳥取市青谷町)からは全国でも有数の2万点を超える木製祭祀具が出土しています。その理由として、当時国家的な祭祀が行われた沖ノ島(世界遺産)と青谷横木遺跡が海路で結ばれていたことがあるのではないか、との説を披露しました。

講座終了後、参加者の皆さんは、連携企画展「木製祭祀具の世界」を興味深そうにご覧になっていました。

青谷横木遺跡出土の木製祭祀具

講座の様子

令和7年8月9日(土)に開催した鳥取まいぶん特別講座でいただいた御質問について、2回に分けて回答します。

【質問8】

分析の結果、時代ごとに樹種、植生の変化がみられますが、これは森林の様相が変化しているということでしょうか。また現代の里山の様相(森林相)は過去のどの時代に類似しているのでしょうか。

【回答8】

縄文時代の終わりごろから弥生時代の初めごろに、温暖化により常緑広葉樹を主体とした森に変化して以降、自然状態の森については、基本的にあまり変化がなかったと考えられます。ただし、人が木材を大量に使う時代(中世)からは、二次林が拡大していくことになります。

里山(二次林を人為的に維持している状態)については、江戸時代のものと類似していると考えられます。

【質問9】

縄文時代後期に森林の主体が落葉広葉樹から常緑広葉樹に変化することと、大陸(もしくは他地域)からの人間の移動が関係しませんか。また人間の移動とともに木の使用文化もやって来たと考えられませんか。

【回答9】

植生の異なる他地域から人が移動してきた場合、はじめは元の地域で培ってきた樹種選択をおこなえたかもしれませんが、そのうち周辺に生えている木にあわせた樹種選択をしないといけなくなるため、再び樹種の変化が見られると考えられます。つまり、落葉広葉樹主体の地域に常緑広葉樹主体の地域から人が来たとすると、一旦は常緑広葉樹の利用が増加しますが、その後落葉広葉樹の利用に変っていくことが予想されますが、分析結果からはそうはなっていないため、人の移動は想定しにくいと思われます。

【質問10】

木材の利用状況から復元した植生と、花粉分析から復元した植生の違いはあるのでしょうか。

【回答10】

木材の場合は、人が伐採して運んできているものになるため、運搬が可能な範囲内(現状では弥生時代では集落から3km程度)の植生を反映しています。花粉分析については、花粉の飛散距離が木によって異なり、クリのように木が生えている周辺にしか花粉が飛散しないものもあれば、スギのように風によって数十kmも花粉を飛散させるものもあります。そのため、数十kmの範囲内の植生を反映していることになります。

【質問11】

樹木が直径5cm前後に生育するのに何年くらいかかりますか。直径20cmのケヤキの場合はどうですか。また芯持ち丸木材というのは枝ですか、幹ですか。

【回答11】

ケヤキについては、年に1cmほど太くなっていくようですので、直径5cmであれば5年ほど、直径20cmであれば20年ほどかかると考えられます。土木用の杭に使われている芯持ち丸木材は、直径が5cm前後であることから、枝の部分を使っていた可能性が高いと考えています。

【質問12】

木材を他地域から手にいれることがあったとしたら、それはどの地域が考えられますか。またそれは材料として入ってきたのか、それとも完成品として入ってきたのでしょうか(特に弥生時代)。

【回答12】

木はどこの地域にもある資源なので、弥生時代においては、自分たちで使う分の木材は自分たちで伐採して加工して使うことができるため、木材を他地域から入手するという状況はあまりなかったと考えられます。大阪府(東大阪市周辺)や愛知県(名古屋市周辺)の平野部の遺跡では周りに太い木がなく、数km離れた山に近い集落から、素材の状態の木材を入手していたと考えられる事例もありますが、鳥取では現状そのような事例は確認されていません。

完成品については、青谷上寺地遺跡で多く見つかっている花弁高杯は、完成品が他地域にもたらされていると考えられているものの一つですが、石川県や島根県で見つかっているものは、鳥取県の資料とは使われている木の種類が異なるため、完成品が動いているのか、各地域でそれぞれ作られているのか、まだ諸説ある状態です。

【質問13】

九州でのウルシを塗った木器の優品の出土例はありますか。

【回答13】

九州に限らず、日本全国でウルシ塗りの遺物は出土します。古代ではウルシ塗りの器がよく見られますが、これは高級食器と考えられ、貴族の食卓などで使われていたものです。ちなみに原料のウルシは古代において税として扱われ、因幡国は都へウルシを納めていた国の一つです。

令和7年8月9日(土)に開催した鳥取まいぶん特別講座でいただいた御質問について、2回に分けて回答します。

【質問1】

クリの使用が多いのは、縄文時代から食用を兼ねて植林をしていたからではないでしょうか。また古代ではスギなども植林していたことは考えられませんか。

【質問2】

妻木晩田遺跡でクリを栽培していたと聞いたように思いますが、東部でもクリを栽培していたのでしょうか。またスギ、ヒノキも栽培していたのでしょうか。

【回答1、2】

東日本の遺跡では、縄文時代にクリを管理していた可能性が指摘されていますが、現状、鳥取ではそのような状況はみられません。堅果類については、鳥取県では、鳥取市桂見遺跡や栗谷遺跡を参考にすると、クリよりも、カシ類、トチ、クルミが多く、食料源の一つでしかない状況です。なお妻木晩田遺跡において、クリが栽培されていたという証拠が見つかっておらず、東部においても同様です。

スギ、ヒノキについては、花粉分析の結果も考慮すると、自然に生育していたものを利用していたと考えられます。植林については、文献資料からみて、日本では中世の終わりごろ(戦国期)から始められたと考えられています。

【質問3】

クリが木材として利用されたのは、実の利用のために栽培していたクリの木を木材としても利用したからでしょうか。それとも水に強い材として選択したからでしょうか。

【回答3】

クリが杭や柱の材として利用されたのは、水や湿気に強く、またタンニンという成分が含まれており、虫害を受けにくい材質であることから選択されたと考えられます。

クリの栽培については現状確認されていませんが、食料の一つである堅果類の利用と木材利用との関係については、現代のクリ栽培を参考にすると、若い木のほうが実が多くでき、老木になると実ができにくくなるそうです。木材として利用する場合、ある程度の太さがあったほうが良いですので、年数がたったものを木材に利用していたのかもしれません。

【質問4】

鳥取県東部地域では、古代以降「クリ」の使用が目立つようになるということですが、県中西部地域では「クリ」の使用頻度は、竪穴建物出土木材の樹種同定をみると弥生時代がピークになっているようです。県中西部の樹種選択性の時代ごとの変化はどのようになっているのでしょうか。

【回答4】

県中西部地域での建築材の出土例については、現状、米子市の目久美遺跡などがあるものの、時代ごとの検討ができるほど資料がそろっておらず、変化については分かっていません。県中西部地域で竪穴建物にクリが多いことについては、当該地域で焼失住居が多く見つかっており、炭化した建築部材の樹種が調査されているためです。焼失住居は、弥生時代・古墳時代のものがほとんどで、特に弥生時代後半期のものが多くみられます。利用されている木材は、クリやシイノキ属のほか主に広葉樹が使われています。ただ、それ以降の時期については、資料がほとんどなく、検討することができていません。

【質問5】

古代の伯耆地域の木材利用の様相が都と似ているのは、両地域にどのような繋がりがあったからだと考えられますか。

【回答5】

古代の伯耆地域は、因幡地域や出雲地域とは異なり、曲物だけでなく土器の面でも都と共通性が高いという特徴がありますが、その繋がりの背景についてはまだよく分かっていません。古代において、伯耆地域に限らず全国各地に都から様々な情報(技術など)が入ってきますが、情報をそのまま取り入れるのではなく、各地域で選択していたようです。

【質問6】

鳥取県と隣接するとはいえ異なる国であった島根県とは、木材利用の点で相違はみられるでしょうか。

【回答6】

島根県も鳥取県と同様に、古墳時代までは基本的に周りに生えている木を利用しています。古代以降についても、各地域で対応が異なりますが、中央の影響や樹種の選択性の強まりは見られます。

【質問7】

針葉樹の用材比率が古墳時代後期まで低かったのはなぜでしょうか。針葉樹の方が利用・加工歩止まりが良いように思うのですが。昔の人がそこに気づくまでに時間がかかったからでしょうか。

【回答7】

木材の材質は、木の種類によって様々で、使う用途によって適した材質のものが選ばれています。

針葉樹の材質は、広葉樹に比べると軟らかくて、軽いため、荷重がかかるような場面では、耐久性に劣ります。また、繊維に粘りがない(曲げに弱い)ため、広葉樹に比べて切削加工では曲面を作りにくいです。その反面、針葉樹を使うほうが作りやすい、使いやすいもの(まっすぐの素材が必要なもの、直線的な形態のもの)にはよく使われています。古墳時代までは、針葉樹材よりも広葉樹材のほうが作りやすい、使いやすい工具、農耕土木具、刳物容器などのほうが多く見つかっているため、広葉樹の利用割合のほうが高くなっています。つまり、出土している木製品の器種によって、針葉樹と広葉樹の利用割合が異なりますので、それを考慮して考える必要があります。

令和7年8月9日(土)に、とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町)で鳥取まいぶん特別講座「鳥取県東部における縄文時代~江戸時代の森林の変遷と木材利用」を開催し、猛暑の中、55名の皆様に御参加いただきました。

御参加いただきました皆様、ありがとうございました。

講座は講演とディスカッションの2部構成で行い、講演では鳥取大学地域学部准教授の中原 計先生に「鳥取西道路の発掘調査からみえる因幡地域の森林植生と木材利用」をテーマに、当センターと鳥取大学との共同研究の成果を懇切にお話いただきました。ディスカッションでは「鳥取いにしえの木の文化」と題して、中原先生と当センターの下江健太課長補佐が対談を行って共同研究の成果を掘り下げ、会場にお越しの皆さんにさらに理解を深めていただきました。

参加された方から「木製品を丹念に調べ、多くのデータから古環境を復元した意義のある研究だと思った」、「時代ごとに木材の選択性が変化していることがよく理解できた」、「自然環境と社会の変化が相互に影響し合い、生活に反映されているところが興味深かった」などの御感想をいただきました。

中原先生による御講演

中原先生と下江課長補佐によるディカッション

鳥取県埋蔵文化財センターと鳥取大学は、共同研究を行い、山陰自動車道「鳥取西道路」(鳥取市本高~青谷町間)建設に伴う発掘調査で出土した多数の木製品について、樹種同定や年代測定といった科学分析を実施しました。こうした分析を通して、鳥取県東部(因幡地域)の縄文時代から江戸時代にかけての植生環境の変遷や木製品の木材調達における樹種の選択性について研究を行ったところです。

この特別講座では、研究を主導していただいた鳥取大学の中原 計准教授に研究成果について御講演いただくとともに、当埋蔵文化財センターの下江課長補佐とのディスカッションで因幡地域の人々が生業や暮らしの中でいかに森林資源を巧みに利用していたのか、その実態について迫ります。

この機会にぜひ御参加ください。

1 テーマ:「鳥取県東部における縄文時代~江戸時代の森林の変遷と木材利用」

2 開催日時:令和7年8月9日(土)午後1時30分から午後3時30分まで

3 会場:とりぎん文化会館2階 第2会議室(鳥取市尚徳町101-1)

4 講演:「鳥取西道路の発掘調査からみえる因幡地域の森林植生と木材利用」

講師:中原 計氏(鳥取大学地域学部准教授)

5 ディスカッション:「鳥取いにしえの木の文化~因幡の人々の木材利用~」

パネリスト:中原 計氏、下江健太(鳥取県埋蔵文化財センター課長補佐)

6 参加費:無料

7 定員:60名

8 申込:事前にお申込みが必要です。

(1)申込期間:令和7年7月18日(金)午前8時30分から令和7年8月6日(水)午後5時まで ※定員になり次第、募集を終了します。

(2)申込方法:とっとり電子申請サービスでお申込ください。

「あおや かみじろう」のイラストをクリックしていただくと、とっとり電子申請サービスの申込フォームにジャンプします。→

参加申込QRコードはこちら⇒

※とっとり電子申請サービスを御利用になれない方は、電話(0857-27-6711)でのお申込もできます。

この↓チラシ画像をクリックしていただくと、PDFファイルが開きます。

令和7年5月17日(土)に令和7年度第1回鳥取まいぶん講座「時間よとまれー鉄製品の保存についてー」を開催し、約10名の皆様に御参加いただきました。

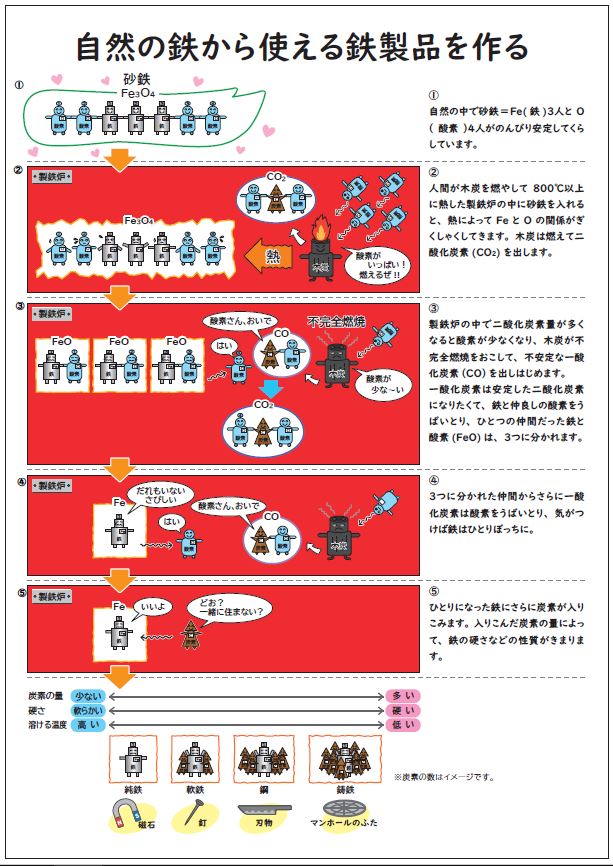

埋蔵文化財センター職員が、鉄製品の製作方法からみる大気中での鉄製品の劣化の必然性、その鉄製品をできるだけ長く保存・活用するために埋蔵文化財センターが行っている処置について解説しました。また、講座終了後には、連携企画展の解説を行いました。

鉄製品を作る工程を説明した資料

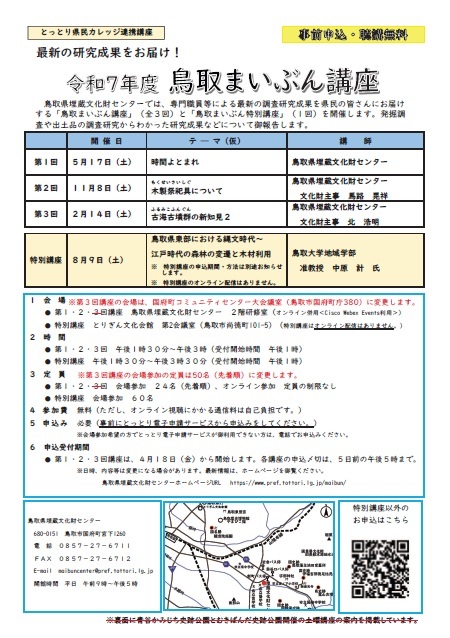

当センターでは調査研究成果を県民の皆さんにお届けする3回の「鳥取まいぶん講座」と1回の「鳥取まいぶん特別講座」を開催します!

今年度は、金属製品の保存、木製品の調査研究成果、本高・古海古墳群の発掘調査最新情報についてお話しします。併せて、鳥取大学地域学部准教授の中原計先生と当センターの共同研究成果について紹介する特別講座も開催します。特別講座を除き、オンラインでの聴講も可能です。

お申込みは、とっとり電子申請サービスを御利用ください。

■第1・2・3回講座は、令和7年4月18日(金)午前8時30分から募集を開始します。

■特別講座は、別途募集します。

■会場参加を希望される方でとっとり電子申請サービスが御利用できない方は、電話でお申込みください。

なお、日時、内容等は変更になる場合があります。最新情報は、ホームページを御覧ください。

また、当センターでは鳥取まいぶん講座の内容に関連した企画展を開催します。会場参加の方には講座の聴講に合わせて展示を御覧いたただけます。

どうぞお楽しみに。

会場

■第1・2・3回講座 鳥取県埋蔵文化財センター2階研修室

■特別講座 とりぎん文化会館 第2会議室

日程・演題

1 第1回(終了しました。)

(1)日程:5月17日(土)午後1時30分から午後3時まで(午後1時受付開始)

(2)演題:「時間よとまれー鉄製出土品の保存についてー」

(3)講師:鳥取県埋蔵文化財センター 係長 山枡雅美

(4)お申込み先:とっとり電子申請サービス

| 第1回会場参加QRコード |

第1回オンライン参加QRコード |

|

|

2 第2回(終了しました。)

(1)日程:11月8日(土)午後1時30分から午後3時まで(午後1時受付開始)

(2)演題:「木製祭祀具について」

(2)講師:鳥取県埋蔵文化財センター 文化財主事 馬路晃祥

(3)お申込み先:とっとり電子申請サービス

| 第2回会場参加QRコード |

第2回オンライン参加QRコード

|

|

|

3 第3回

(1)日程:2月14日(土)午後1時30分から午後3時まで(午後1時受付開始)

(2)演題:「古海古墳群の新知見2」

(3)講師:鳥取県埋蔵文化財センター 文化財主事 北浩明

(4)お申込み先:とっとり電子申請サービス

| 第3回会場参加QRコード |

第3回オンライン参加QRコード |

|

|

4 特別講座

(1)日程:8月9日(土)午後1時30分から午後3時まで(午後1時受付開始)

(2)演題:鳥取県東部における縄文時代~江戸時代の森林の変遷と木材利用」

(3)講師:鳥取大学地域学部准教授 中原計氏

※お申込については、別途お知らせします。

定員

(1)第1・2・3回講座

- 会場:20名(先着順)

- オンライン:定員の制限なし

※いずれも要申し込み

(2)特別講座

※オンライン配信はありません。

参加費

- 無料(オンライン視聴にかかる通信料は自己負担です。)

関連企画展

講座の内容に関連した企画展を開催

(1)会場:鳥取県埋蔵文化財センター1階

(2)内容・期間

5月9日(金)から7月10日(木)まで

7月18日(金)から10月16日(木)まで

10月24日(金)から令和8年1月22日(木)まで

令和8年1月30日(金)から5月7日(木)まで

↓チラシ画像をクリックしていただくと、PDFデータがダウンロードできます。

令和7年2月15日(土)に今年度4回目の鳥取まいぶん講座は、当センターの森本倫弘が講師を務め、「古海古墳群の新知見」と題し、26名(会場11名、オンライン15名)の皆様に御聴講いただきました。

当センターでは、「鳥取県内古墳調査研究事業」の一環として、地域の有力者の墓と目される大型古墳が近接して築造されている「本高・古海古墳群」を対象に、古墳の出現とその変遷などを明らかにすることを目的とした調査研究を進めており、今年度は古海36号墳の発掘調査を行いました。

今年度の発掘調査では、古海36号墳の墳長が65.2mであり、地山を削り出して墳丘を成形した可能性が高い(一部、盛土による築造の可能性あり)ことがわかったほか、墳裾から出土した高坏坏部により、古墳時代前期に築造された古墳である可能性が考えられることなどがわかってきました。

講座では、これら古海36号墳の最新の調査成果に加え、今後の課題や計画を報告しました。

令和6年度第4回鳥取まいぶん講座のようす

また、講座終了後には、関連イベントとして1階ロビーで開催中の企画展示「ここまでわかった!!古海36号墳」を講師が展示解説をしながら参加者に見学していただきました。

企画展示「ここまでわかった!!古海36号墳」の解説風景