第6回鳥取まいぶん講座「前方後方墳を考える」参加者の質問への回答

令和6年2月17日(土)に第6回鳥取まいぶん講座「前方後方墳を考える」を開催し、御好評をいただきました。講演後にいただいた質問について、講師であるとっとり弥生の王国推進課の東方仁史(ひがしかたひとし)氏が回答します。

質問(1):普段寺1号墳で見つかっている合子形土器とはどのようなものですか。

回答:「合子(ごうす)」というのは、身と蓋を合わせて作った容器の一種です。古墳時代には、碧玉や緑色凝灰岩で作った小型の「合子形石製品」が古墳に副葬されています。

普段寺1号墳の合子形土器は、粘土で形作って焼いたものですが、実用なのか仮器(祭り専用の器)化したものなのかは明らかではありません。ただし、類例は少なく、普段寺1号墳のように飾られた土器は類例がないことから、特殊な土器であったのは間違いないようです。

質問(2):本高14号墳は、裾部が非常に細長い特異な形状ですが、なぜ他の前方後円墳の形状と異なるのでしょうか。また、近くにある古海36号墳も細長い前方部をもつ前方後方墳の可能性があるとのことですが、本高14号墳と関係があるのでしょうか。

回答:本高14号墳の前方部は非常に細長いのが特徴です。古墳時代前期前半期には「柄鏡型」とも呼ばれる、前方部が細長い形の前方後円墳が見られます。これとの関連を考える必要があると思います。また、本高14号墳が築かれた丘陵は、後円部が作られた部分から前方部方向に急に幅が狭くなっているため、地形に制約された可能性も考えられます。

なお、古海36号墳は本高14号墳ほど前方部が細くないのですが、後方部と前方部の軸がずれており、これも地形に制約されたためではないかと考えています。

本高14号墳と古海36号墳は墳形が異なり、墳丘の形もそれほど似てはいないのですが、大きさがほぼ等しい(63m程度)のは注意すべきと考えています。というのは、古墳の大きさは被葬者の権力の大きさを反映するものであり、両古墳の被葬者像や関係を考える上で重要な手がかりになると考えるからです。

質問(3): 本高14号墳と古海古墳群は、名称が異なりますが同じ丘陵上に築造されています。同じ集落のものと考えられますか。

回答:古墳群については、所在や数を把握するため、大字(おおあざ)をその古墳群の名称とすることを基本としています。本高古墳群と古海古墳群に加え、宮谷古墳群もそれぞれ近接する丘陵上に位置していますが、それぞれの大字の名称がつけられているため別の古墳群という印象を受けます。古墳群とその造営主体となった集落等の関係を考える上では、地形上の分布とともに古墳が見える、あるいは古墳から見える範囲、ということも考える必要があります。

本高14号墳と古海古墳群については、非常に近接して築造されており、関係が深いものと考えられますが、造営主体が同じ集団であったのかは今後の調査結果によるものと考えます。

質問(4):昔の盗掘する人たちは、どうやって埋葬位置などを見つけたのでしょうか。

回答:盗掘は穴を掘っていて偶然発見する場合もありますが、意図的に狙っている場合が多くあります。盗掘が行われた時代は、中世(鎌倉~室町時代)と近代(明治~戦前)が多いようです。

特に近代では、明治以降の考古学の進展に伴い盛んとなった新聞報道や刊行された発掘調査報告書の情報などから、古墳というものの構造や副葬品、埋葬施設の種類や位置について知ることができたため、埋葬施設を狙って盗掘が行われています。中には、組織的な盗掘が行われた事例もあったようです。

質問(5):海運が盛んだったと聞くが、埴輪の形のように古墳の形状も渡ってきた、などあるでしょうか。

回答:古墳の形は円か方か、両者がくっついた形か、それほどバリエーションがないので渡ってきたかどうかは分かりません。

古墳時代終末期(7世紀)には、八角形の古墳が築かれますが、この形の元となった考え方は中国から伝わったと考えられています。

質問(6):但馬の古墳は5世紀頃までは浜坂~香住~豊岡位なでは鳥取や出雲の方と造り方、遺物もよく似ているとお聞きしました。因幡や出雲とも但馬の方は古くからお付き合いがあったのでしょうか。

回答:近年、北近畿山陰自動車道の建設に伴う発掘調査で、但馬地方の遺跡の発掘調査が多く行われています。その中では古墳の調査も行われており、埋葬施設上に標石をおく事例や枕として土師器の鼓形器台を使用する例が確認されており、これは因幡の古墳でも見られる特徴です。但馬地方でもとくに西半では因幡との関わりが強いことが分かります。

質問(7):出雲でよく出土している四隅突出型墳丘墓と但馬や因幡との関係について、どの様にお考えでしょうか。

回答:長方形の四隅が外側に伸びた形の「四隅突出型墳丘墓」は、出雲を中心に東伯耆まで広く分布しているほか、北陸地方でも築造されています。一方、但馬や丹後など、北近畿地方では確認されておらず、別の墓制を取っていたことが分かります。その間の因幡においては確認された事例は多くありませんが、四隅突出型墳丘墓とされる墳丘墓は存在しており、その分布範囲に含まれます。因幡における四隅突出型墳丘墓については、調査が及んでいない面も大きいので、今後の調査研究により新たな発見があるかもしれません。

質問(8):鳥取県の前方後方墳について、出土遺物や古墳の構造に関係する出版物や資料についてご紹介ください。

回答:鳥取県内の前方後方墳は、不確実なものも含め10基ほどと少なく、これらに関する研究はほとんど進んでいません。なお、県内に多く存在する古墳については、鳥取県立公文書館が刊行した『新鳥取県史 資料編2 古墳時代』(平成31年)で代表的なものを紹介しています。

なお、出雲の前方後方墳については、島根県古代文化センターの『前方後方墳と東西出雲の成立に関する研究』(平成27年)で検討が加えられており、大変参考になります。

第6回鳥取まいぶん講座「前方後方墳を考える」を開催しました!

令和6年2月17日(土)にとっとり弥生の王国推進課係長の東方仁史氏を講師に迎え、第6回鳥取まいぶん講座「前方後方墳を考える」を会場(当センター)とオンラインで同時開催しました(写真)。

会場12名、オンライン17名の皆様に御聴講いただきました。

講演では鳥取県内で見つかっている前方後方墳のこれまでの調査成果を解説した上で、前方後方墳とは何かについて、前方後円墳との共通点や異なる点など、分かりやすくお話ししていただきました。

参加いただいた方からは、「前方後方墳は知っていたが、鳥取にあることは知らなかった」、「前方後円墳だけでなく、前方後方墳についても今後は注目してみたい」、などの感想をいただきました。

また講演の後は、当センターで開催中の企画展「鳥取県の前方後方墳」を見学される方もおられました。展示は3月29日(金)まで行っています。皆様のご来場をお待ちしております。

展示についてはこちらまで。

(写真)会場の様子

第5回鳥取まいぶん講座「東伯耆の中世城館」でいただいた質問への回答

令和5年12月16日(土)に、第5回鳥取まいぶん講座「東伯耆の中世城館」を開催し、御好評をいただきました。講演後にいただいた質問について、講師である鳥取県立むきばんだ史跡公園の大川泰広(おおかわやすひろ)氏が回答します。

質問:中世城館は、どんな建物だったのでしょうか。

回答:今回は中世城館を「城跡」としてお話しました。当時の城につくられた建物としては板葺きの掘立柱建物があったと考えられます。

しかし、鳥取県内での発掘調査において、中世城館で掘立柱建物跡がみつかった事例は多くありません。

質問:打吹城は、南条氏の拠点だったのでしょうか。

回答:織田・毛利戦争を経て、東伯耆を南条氏が治めた時代(関ヶ原の合戦の後に改易されるまで)には、南条氏の拠点の一つだったと考えられます。

質問:大谷城は誰がどういう目的で整備したのか。防御施設は西側の敵に向けて設けられているように思われる。今倉城との関係も考える必要がある。整備の内容が新しいものと古いものがあるように思われるので、2段階にわたって整備され、それぞれ違う目的で別の者が整備したのかも知れない。

回答:築城、改修の主体を絞り込むことは難しいです。講座でお話したところでいえば、大谷城は天正8年から一時期(おそらく天正11年ころまで)毛利の勢力下にあったと考えられます。その前後は在地領主の城(南条方か)と考えています。

現在の姿は最終的に整備されたものです。防御施設として南北に長い曲輪の東西両端には急な斜面からなる切岸が広く設けられています。東側には一部土塁と堀が二重にめぐる箇所も認められ、谷を挟んで西側には今回新しく城跡と考えられる施設も確認できました。いただいたご意見のように、整備主体は複数あると考えています。

質問:吉川元春はなぜ船上山に陣を置いたのでしょうか。交通の要(かなめ)でもないように見えますが、重要な地なのでしょうか。

回答:船上山は東伯耆の東端で標高が高く、東側に広がる平野部を見通せる場所です。東伯耆の地形を考えると、地勢的に優位な場所にあることが「陣」として毛利方が利用した理由の一つではないか、と考えています。

質問:市場城や岩倉城よりも北側の天神野台地に「北の城」(現在の倉吉西中学校)があります。この城が織田・毛利戦争に使われた可能性はありますか。どのようにお考えでしょうか。

回答:織田・毛利戦争時に機能した可能性はあると思います。「北の城」は倉吉市福光に築かれた今倉城と、打吹城の中間に位置し、南西から北東に伸びる天神野台地の北端で舌状に伸びる丘陵を利用した城と考えられます。同じ台地の南側は小鴨氏との関連が考えられる小鴨地区であることから、「北の城」は小鴨氏との関係性が高い城と考えらえます。

質問:資料の中で出てきたCS立体図ですが、個人でも県内の他の地区の図を見ることは可能でしょうか。また閲覧可能な場合、必要な手続きを踏めば非商用で利用は可能でしょうか。

回答:今回使用したCS立体図は鳥取県の制作であり、公開されていません。講座で配布した資料についても転載はご遠慮ください。

ただし、情報公開条例の運用に基づく任意提供(情報提供)依頼により提供が可能です。詳しくは所管する農林水産部林政企画課にお問い合わせください。

なおデータとしては粗いものとなりますが、G空間情報センターのホームページから、全国のCS立体図(10mメッシュDEMを使用・利用するには登録が必要)を閲覧できます。

第5回鳥取まいぶん講座を開催しました!

令和5年12月16日(土)に、第5回鳥取まいぶん講座「東伯耆の中世城館」を会場(当センター)とオンラインで同時開催しました(写真)。

会場18名、オンライン16名の皆様に御聴講いただきました。

(写真)会場の様子

会場で御聴講いただいた方からは、「講師の思いも感じられ、楽しく拝聴できました。」「資料が分かりやすくてよかった。」「山城が好きなので、東伯耆の続編や西伯耆についてもお話を聞きたい。」など、たくさんのご感想をいただきました。

また講座終了後は、1階の展示室で開催中の企画展示「東伯耆の中世城館」を、講師の解説を交えながら見学していただきました。

鳥取まいぶん講座と古代山陰道特別講演会Q&A(その1) 第4回鳥取まいぶん講座「こうしてわかった!!古代山陰道」編

令和5年10月21日(土)に第4回鳥取まいぶん講座「こうしてわかった!!古代山陰道」、令和5年11月25日(土)に令和5年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代山陰道とその未来」を開催し、御好評をいただきました。講演後にいただいた質問について、全6回(その1~その6)にわたって回答をしていきます。

第1回目は鳥取まいぶん講座でいただいた質問について回答します。

第2回から第6回目については古代山陰道特別講演会でいただいた質問について回答します。なお、第2回から第5回の回答については、古代山陰道特別講演会で御講演いただいた文化庁文化財第二課主任文化財調査官の近江俊秀(おおみとしひで)氏にお願いしました。どうぞお楽しみに!!

では、第1回目の回答です。

Q:善田傍示ヶ崎(よしだぼうじがさき)遺跡と青谷横木(あおやよこぎ)遺跡の間には、田、川の明確な痕跡はありますか?

A:青谷町では、勝部川が流下する勝部谷(鳴滝集落から吉川集落付近)と日置川が流下する日置谷(蔵内集落から養郷集落付近)において、人文地理学の研究者である中林保(なかばやしたもつ)氏により条里地割が復元されています。

さらに、中林氏が条里地割を復元されたエリアより下流域の青谷上寺地遺跡と青谷横木遺跡で、発掘調査により条里地割と考えられる帯状の盛土遺構がみつかっていますので、お尋ねの範囲で明確な水田痕跡は確認されていないものの、条里制に基づいた水田区画があったと考えられます。

川については、現在の日置川がお尋ねの範囲のどこかを流れていたと考えられ、古代山陰道はその川を渡らざるを得なかったと考えています。

Q:国府町周辺で古代山陰道が明らかになっている箇所はありますか?

A:残念ながら、国府町周辺では古代山陰道は見つかっていませんが、駅路は都と地方の国庁を最短距離で結ぶように造られることから、因幡国庁の近くを古代山陰道が通過すると考えられています。

Q:今後の発掘調査について、現地説明会はありますか?

A:今年度は、古代山陰道の現地説明会の予定はありません。今後、「古代山陰道ウォーク」等、現地を御案内する機会があれば、当センターホームページでお知らせします。

Q:(青谷上寺地遺跡の発掘調査で古代山陰道が)たまたま見つかってびっくりしたという話だったが、それまでは青谷の古代山陰道についてどこまで分かっていたのですか?

A:青谷町の古代山陰道は歴史地理学の研究によりいくつかの路線が示されていましたが、発掘調査により古代山陰道が確認できたのは、青谷上寺地遺跡が初例となります。その後は、青谷横木遺跡などの発掘調査により次々と古代山陰道が発見され、青谷平野から東側丘陵にかけての路線を確定することができました。

Q:「つづら折り」の急斜面を、人を乗せて本当に馬が坂を登れるのでしょうか?

A:古代官道の研究者である木本雅康氏の研究によれば、25度程度の斜面であれば馬は直登が可能とされています。

青谷東側丘陵の西側斜面は斜度が26~31度であることから馬が直登するのは困難であり、その対策として「つづら折り」が採用されました。「つづら折り」により道路の傾斜は約9度となり、斜面を直登する場合と比較し、約3分の1に斜度が緩和できたことがわかります。よって、「つづら折り」の採用により、馬が駅使を乗せて青谷を通過することが可能となったと考えられます。

企画展示「東伯耆の中世城館」を開催しています

【終了しました】

令和5年12月8日(金)から令和6年1月12日(金)までの会期で、企画展示「東伯耆の中世城館」を開催しています。

当センターでは、令和元年度から中世城館の再調査事業を行っており、令和2年度からは「東伯耆」の中世城館を対象に、当時の有力者のものと推定されている集落や居城が色濃く残る倉吉市小鴨地域をフィールドとして調査を行っています。

今回の展示では、令和3~5年度に実施した市場城跡の発掘調査成果とともに、小鴨氏に関係するといわれている遺跡を図や写真、出土品などで紹介しています。

また、12月16日(土)に開催する第5回鳥取まいぶん講座では、「東伯耆の中世城館」と題して、鳥取県立むきばんだ史跡公園文化財主事の大川泰広氏が講演します。

皆様の御来場をお持ちしております。

展示室入り口

展示状況

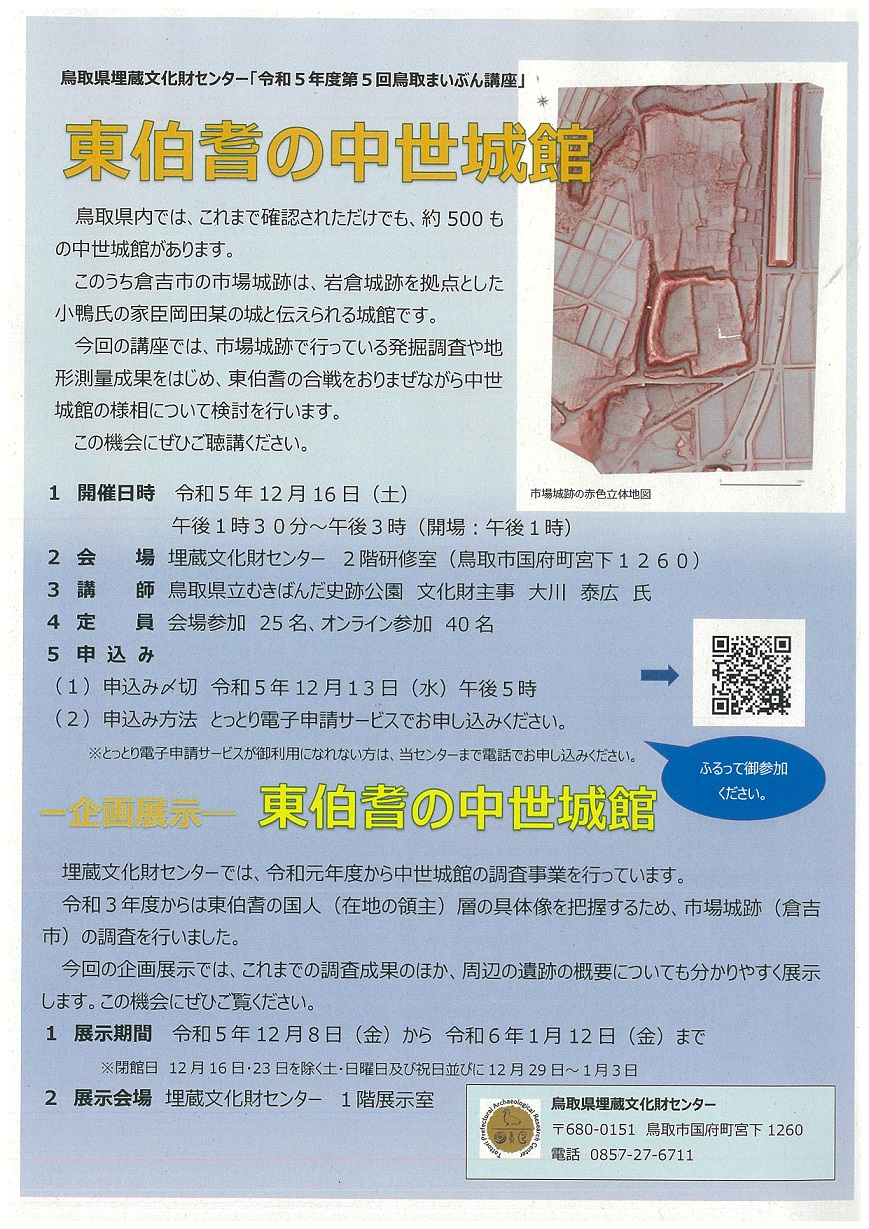

【募集を終了しました】第5回鳥取まいぶん講座「東伯耆の中世城館」の参加者を募集しています。

鳥取県埋蔵文化財センターでは、令和3年度から倉吉市内にある市場城跡の調査を行っています。

今回の講座は「東伯耆の中世城館」と題し、これまで市場城跡で行ってきた発掘調査や地形測量などの新たな成果をはじめ、東伯耆の中世城館の様相についてお話しします。

- 開催日時:令和5年12月16日(土)の午後1時30分から午後3時まで

- 会場:鳥取県埋蔵文化財センター(鳥取市国府町宮下1260)

- 定員は会場参加25名、オンライン参加40名

この機会にぜひご聴講ください。

申し込みはこちらまで。

↓チラシ画像をクリックしていただくとPDFデータがダウンロードできます。

第4回鳥取まいぶん講座を開催しました!

令和5年10月21日(土)に、第4回鳥取まいぶん講座「こうしてわかった‼古代山陰道」を当センター会場とオンラインで同時開催しました(写真)。

会場10名、オンライン16名の皆様に御聴講いただきました。

(写真)会場の様子

会場で温聴講いただいた方からは、「分かりやすい地図や写真のほか、他の遺跡の例がたくさんあって、とても理解しやすかった。」「古代山陰道についてこれまでの振り返りができてよかった。ちょっとしたエピソードなども聞けて面白かった。」などの感想をいただきました。また聴講後には1階の展示室で、古代山陰道の発掘調査で出土した遺物やパネル展示を熱心に見学し、講師に質問する方もおられました。

次回、第5回の鳥取まいぶん講座は「東伯耆の中世城館」というタイトルで12月16日(土)に開催予定です。ぜひご参加ください。

▶申し込みはこちらまで。

なお今回のテーマである古代山陰道については、11月25日(土)に令和5年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代山陰道とその未来」を開催します。申し込みの受付を開始していますので、こちらもぜひ申し込みください。

▶申し込みはこちらまで。※募集〆切は11月22日(水)午後5時まで

第3回鳥取まいぶん講座のご質問について回答します。

令和5年8月5日(土)に、奈良文化財研究所都城発掘調査部の主任研究員小田裕樹氏による「奈良時代の娯楽と遊戯」の講演を行い、聴講された皆様から3つの質問をいただきました。

いただいたご質問への講師の回答は、以下のとおりです。

【質問1】

「かりうち」の盤面はすべて転用であるということでした。どんなものでも即席で盤面にできるのが利点ですが、初めから(焼成前から)盤面としてつくっている土器も、今後出土する可能性もありますか?

【回答1】

現在までに確認している「出土かりうち盤面」はいずれも食器や折敷(おぼん)、磚(古代のレンガ)などに刻点や墨書きで盤面を記入しています。土器を焼成する前に盤面を描いた事例などはなく、専用の盤面として作られたものは見つかっていません。

私は、この傾向を踏まえて、身近にあるものを転用し、即席で盤面を作りゲームを始めることができるのが「かりうち」の特徴と考えています。

この私の仮説が正しければ、初めから(焼成前から)盤面として作られた専用品が出土する可能性は低い、と考えています。ただ、まだ出土例が9例と少ないこともあり、今後専用の盤面が見つかる可能性はゼロではありません。専用のかりうち盤面が出土するとしたら、どのような材質でどのような形の盤面なのかとても興味があります。

今後の出土例の増加に期待しています。

【質問2】

土器の列点はかなり小さいものもありますが、そのまま盤面として使っていたのか、それともレイアウトとして(例として)実際には使っていなかった可能性も考えられるのではないか。(たとえば、横に置いて、別に地面などに盤を書くとか)

【回答2】

ご指摘の通り、列点の直径がとても小さい事例があります(平城宮東南隅出土例)。私は、この小さな列点の事例について、遊戯の盤面である可能性と呪術的な記号の可能性を考えています。

まず、遊戯の盤面の場合、現代の私たちでは想像が難しいくらい非常に小さな駒を使用していたことになります。ただこの可能性は低いように思います。

次に、呪術的な記号つまり「おまじない」の記号として使用された可能性が考えられます。

古代において遊戯とまじないの境界は明確ではありませんでした。サイコロなどを振って、采の目を決める遊戯は、その目の出方が運によるものであり、これを神の意志と考えて呪術や占いに使われることがありました。韓国でもユンノリは占いの一種として使われていた(遊ばれていた)こともあるようです。

具体的な使用方法は分かりませんが、この小さな盤面(記号)も「おまじない」などの一環として使われていた可能性があるのではないか、と考えています。

【質問3】

何故廃れたのか。

【回答3】

ご質問はまさに、かりうち最大の謎です。現代韓国では今もユンノリが遊ばれているのに、なぜ日本では廃れたのか?私もまだ納得のいく答えは出せていません。

講演ではお話しできませんでしたが、かりうちは13世紀ごろには衰退しつつあったと考えられます。かりうちが廃れた=遊ばれなくなったということは、人々が面白いと感じられなくなったことを示していると考えられます。とすると、この頃に「別の面白い遊び」がかりうちに取って代わったのではないかと考えています。

私が気になっているのは「将棋」の登場です。

将棋は現代日本で広く楽しまれていますが、奈良時代の日本ではまだ遊ばれていませんでした。現時点では、奈良の興福寺で「天喜六年」(1058 年)銘の紀年資料と共に出土した駒が日本最古の例で、この頃に将棋が遊ばれ始めたと考えられています。

将棋が日本に伝来し普及する時期とかりうちが衰退しつつある時期が重なることから、私は将棋の普及・流行に押されて徐々にかりうちが遊ばれなくなったのではないか、との見通しを持っています。

ただ、まだ検討が不足しており推測の域を出ません。今後も出土資料をはじめとして、様々な視点から検討をしていきたいと思います。

第3回鳥取まいぶん講座を開催しました!

令和5年8月5日(土)に奈良文化財研究所都城発掘調査部の主任研究員小田裕樹氏を講師にお迎えし、第3回鳥取まいぶん講座「奈良時代の娯楽と遊戯」を開催しました。(写真1)

はじめに奈良時代の遊戯について、文献や伝世品、考古資料から、囲碁、コマ、木とんぼなど現代まで続く遊びのほか、「かりうち」という今の日本には伝わっていない遊びがあることを教えていただきました。

次に「かりうち」という遊びについて、平城京から出土した土器の中に、列点記号をもつ土器があることに着目し、同じような土器などが各地で見つかること、韓国の伝統的な遊びである「ユンノリ」との類似から古代のボードゲームであることを明らかにした経緯や、「ユンノリ」のルールを参考に、「かりうち」を現代によみがえらせたことなど、韓国でのエピソードなどを交えて楽しくお話しいただきました。

最後に「かりうちプロジェクト」の説明があり、全国の教育機関などで体験できるプログラムを紹介されたほか、将来は旧国単位で代表を決定し、平城宮で大会を開催するという目標も語っていただきました。

参加者は熱心に聴講されており、アンケートでも「楽しく聞くことができた」、「分かりやすかった」というお答えのほか、現在行われている企画展示「古代の遊び」についても、「これから見たい」というお答えが多く寄せられました。

講演終了後は、奈良文化財研究所で復元した「かりうちキット」を用いて実際に「かりうち」を体験しました。(写真2)

▶体験についての動画は、YouTubeをクリックしてください。

次回、第4回は令和5年10月21日(土)に鳥取県埋蔵文化財センターで、「古代山陰道の調査成果」と題して当センターの森本倫弘が講演します。ぜひご参加ください。

(写真1)講演会の様子

(写真2)かりうちの様子