鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡の出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第8弾を展示室内に開設しました(令和7年1月31日まで)。

第8弾は、「越州窯系青磁の壺又は水注」(10世紀後半から11世紀中頃)です。 倉吉市小鴨に所在する山ノ下遺跡の大型掘立柱建物(桁行8間(19.64m)、梁行5間(12.1m))の柱の抜き取り穴から出土しました。

越州窯系青磁は中国の江南地域で作られた青磁で、当時の国庁など特別な場所でしか出土しない優品で、同地の有力層であった小鴨氏との関連がうかがわれる逸品!

どうぞお見逃しなく。

展示室内に、鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わったモノを、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第7弾を開設しました(R6年12月27日まで)。

第7弾は、趣向を変えて、当センターに昨年度から在籍する民俗文化財専門職員が選んだ、長谷寺の牛玉授け(ごおうさずけ)の「福木(ふくぎ)」です。福木は、ウツギの木に仏の徳や教えを書き、護符(ごふ)等を巻き付けたもので、毎年2月第3土曜日の深夜に行われる牛玉授けで、12本(閏(うるう)年は13本)投げ入れられます。集まった参拝者は競って手に入れようとし、福木をとった人にはお米やお酒などの景品が授与され、また持ち帰って家で祀ると、豊作や幸せが約束されるといいます。展示の福木は、2020年にコロナ禍により、くじ引きで行われた牛玉授けで、職員が見事に引き当てたおもいでの逸品です。当センターにお越しいただき、福にあやかっていただければと思います。

長谷寺の牛玉授け(2018年)

展示の様子

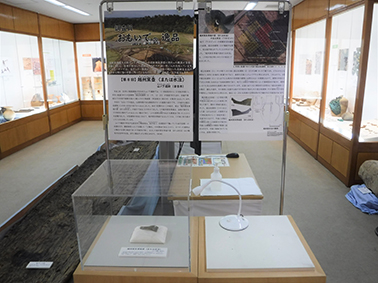

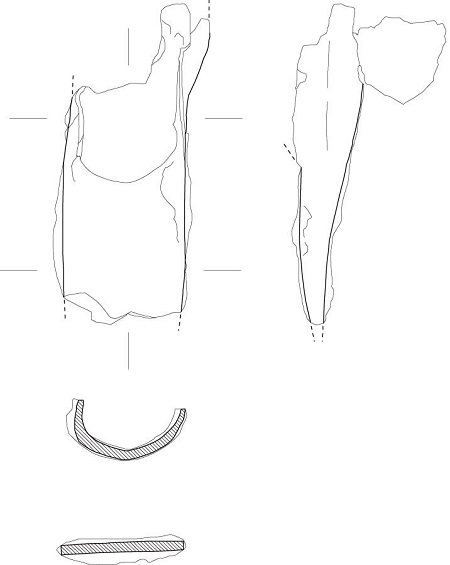

展示室内に、鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第6弾を開設しました(11月29日まで)。

第6弾は、鳥取市の乙亥正屋敷廻(おつがせやしきまわり)遺跡で出土した袋状鉄斧(ふくろじょうてっぷ)です。刃先と柄を挿入する袋部が破損しており、数々の木製品製作に使われたのち棄てられたものです。弥生時代後期(1世紀)から古墳時代前期(3世紀)の多量の木製品が出土したにも関わらず、その製作に欠かせない鉄製加工具としては唯一の出土品となったおもいでの逸品です。

また、令和6年11月2日(土)及び16日(土)は午後から土曜開館となっています。この機会に是非ご覧ください。

展示の様子

展示中の袋状鉄斧

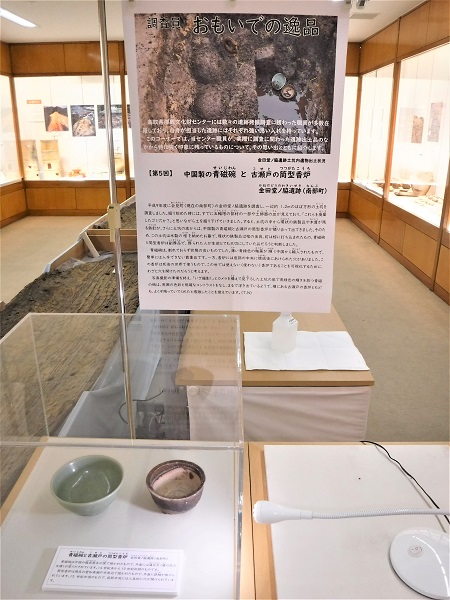

鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第5弾を展示室内に開設しました(令和6年10月31日まで)。

今回は、南部町(旧会見町)の金田堂ノ脇(かねだどうのわき)遺跡で出土した室町時代の14世紀末から15世紀初頭の中国製の青磁碗と15世紀中頃の古瀬戸の筒型香炉(つつがたこうろ)にまつわるおもいでを紹介します。

また、令和6年10月19日(土)は、土曜開館のため午後1時から午後5時まで展示室を開館していますので、この機会に是非ご覧ください。

展示風景

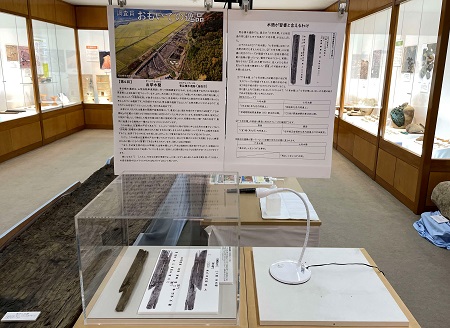

鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡出土品を、思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第4弾を展示室内に開設しました(令和6年10月2日(水)まで)。

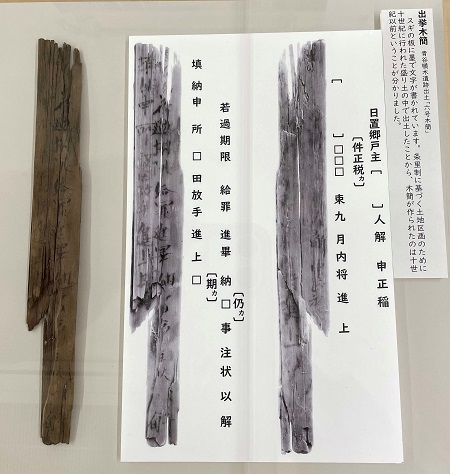

今回は、鳥取市の青谷横木(あおやよこぎ)遺跡で出土した10世紀以前に廃棄された木簡(もっかん)を展示しています。

青谷横木遺跡は、当時の郡役所の出先機関があったとされる遺跡で、木簡はそこの役人が書いたものと考えられ、その内容に「イラッ」としたおもいでがあります。何に「イラッ」としたかは、埋蔵文化財センターで展示解説を御覧いただければと思います。

9月7日(土)と21日(土)は土曜開館日(開館時間:午後1時から午後5時まで)です。この機会に埋蔵文化財センターにおいでください。

展示風景

展示中の木簡

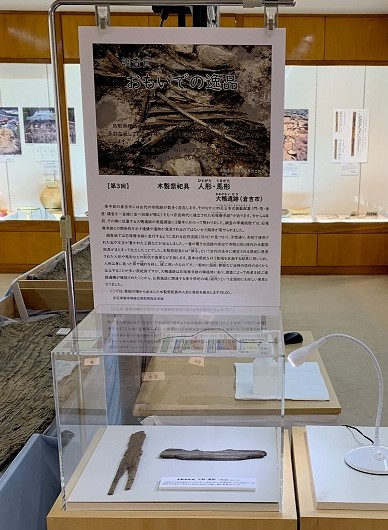

鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第3弾を展示室内に開設しました(令和6年9月5日まで)。

今回は、倉吉市の大鴨(おおがも)遺跡で出土した奈良時代の人形(ひとがた)と馬形(うまがた)の木製形代(もくせいかたしろ)にまつわるおもいでを紹介します。

また、明日8月3日(土)は「古代まつりin東部」が午前9時30分から開催され、8月24日(土)も鳥取まいぶん講座の開講に合せて午後1時から開館となっています。これらの時も展示室が開館していますので、この機会に是非ご覧ください(※8月17日(土)の午後は閉館とします)。

展示室内に、鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナー「調査員おもいでの逸品」の第2弾を開設しました(8月1日まで)。

第2弾は、米子市の吉谷中馬場山(よしたになかばばやま)遺跡で出土した「牧」と墨で書かれた土器(墨書土器(ぼくしょどき))です。23年前、社会人1年目だった文化財主事の彼にとって、その後の人生を決定づけた逸品だそうです。

また、令和6年7月6日(土)及び20日(土)は午後から土曜開館となっています。この機会に是非ご覧ください。

展示の様子

墨書土器「□牧」

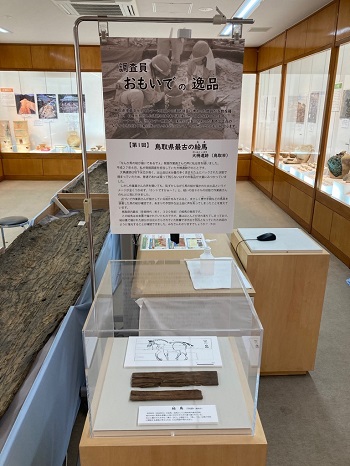

展示室内に鳥取県埋蔵文化財センターの職員が調査に携わった遺跡の出土品を、その思い出とともに紹介するミニコーナーを設けました。

令和6年6月7日から月替わりで各担当者の「おもいでの逸品」を紹介していきます。

第1回は鳥取市大桷(だいかく)遺跡でみつかった「鳥取県最古の絵馬」(奈良時代)です。馬の絵と文字が墨で書かれていますが、1000年以上前のものであるため、よくみないと分かりません。是非じっくり観察してみてください。

第1回「鳥取県最古の絵馬」

常設展示の展示替えを行い、令和6年5月10日(金)にオープンしました。

これまで常設展示と企画展示で分け合っていた展示室内の展示スペースを常設展示に一本化。広くなった展示スペースにこれまでなかった古代と中世のコーナーを追加して展示の充実を図っています。

新しくなった常設展示を是非御覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。なお、展示解説を希望される方は声をかけてください。

古代コーナー

中世コーナー

アクセサリー(玉)に続いて、今回は、展示室に入ってすぐ右側にある、ひときわ目立つ大型の須恵器の甕(すえきのかめ)・越前焼の甕(えちぜんやきのかめ)について紹介します。

〇須恵器の甕

一般国道9号線の改築工事(駟馳山(しちやま)バイパス建設)に伴い行われた、小畑古墳群(こばたけこふんぐん:岩美町大谷)の発掘調査で見つかったものです。小畑古墳群は駟馳山の麓にある8基で構成される古墳群で7世紀代に造られたものです。いずれも巨石を用いた横穴式石室をもつことが特徴で、5号墳の天井石の1枚は31トンの重量がありました。

また、家形石棺(古代の森に展示中)といわれる棺が採用されていることも特徴のひとつといえます。

写真の甕は、3号墳の横穴式石室の入口の前で破片となった状態で見つかりました。

接合してみると、ほぼ完全な形で復元できました(写真1)。埋葬にあたって、石室の入口付近で甕を壊す、又は別の場所で壊した甕の破片を集めて石室の入口付近に置いたと考えられます。大きさは高さが102.2cm、口径が49.2cm、胴部最大径が80.6cmあります。

観察してみると、表面にウェハースの表面のような細かな凸凹が見られます(写真2)。内面には弧状の溝が確認できます。これらは、甕を作る時に工具を使って粘土を叩き締めながら器形に丸みを持たせる作業によってついた痕です。

(写真1)破片を接合した須恵器の甕

(写真2)須恵器の甕の表面

〇越前焼の甕

一般国道9号(名和淀江道路)の改築工事に伴う発掘調査により、倉谷西中田遺跡(くらだににしなかだいせき、大山町倉谷)で見つかった井戸の中で、破片となった状態で見つかりました。破片を接合するとほぼ完全な形に復元できました。大きさは、高さが78cm、口径が63cm、底径が24cmあります。この甕は14世紀頃に福井県で作られた越前焼であることがわかりました(写真3)。

甕の内面を観察すると(写真4)、黒くすすけているところがあり、これは製品として完成した後に二次的に火を受けた痕跡と考えられます。井戸の中で一緒に出土したその他の土器や石にも同様に火を受けた痕跡があり、井戸の近くにあった建物が火災により倒壊した後に、建物で使っていたもの等とともに井戸内に投げ込まれたと考えられるそうです。

(写真3)越前焼の甕

(写真4)越前焼の甕の内面

復元した甕を見ると、細かいところまでよく作られてあり、その時代に暮らした人々の技術に感心するばかりです。

[令和5年2月6日掲載]