倉田小学校で出前授業を行いました。

令和7年11月19日(水)に鳥取市立倉田小学校で火起こし体験の出前授業を行いました。

今回は、4年生から6年生までが履修するクラブ活動「アウトドアクラブ」の一環として、14名の子どもたちに体験していただきました。

火起こしの歴史を簡単に説明した後に、二人一組、計7組で火起こし体験にチャレンジしていただきました。

7組中5組で炎が上がり、7組全てで火種をつくることができ、とても優秀な成績を収めました。

さあ!火起こし頑張るぞ

別のグループの様子を視察 これでいいのかなあ?

火種を移して炎にするぞ

ついに炎がおきました。火起こし成功。

上灘小学校で出前授業を行いました。

令和7年11月8日(土)に倉吉市立上灘小学校で、勾玉作り体験の出前授業を行いました。

上灘小学校は、国史跡大御堂廃寺跡に近接する小学校で、同廃寺跡から過去に移動された塔心礎などが敷地内に置かれていた小学校です。(塔心礎などは、令和7年6月27日(金)に上灘小学校の5・6年生が、木ぞりにのせて廃寺跡内に移動させました。)

今回の出前授業は、「地域を学ぶ」というテーマで開催された休日授業の一環で、5年生の2クラス約40名を対象に行ったものです。

鳥取県内で出土した勾玉を紹介しながら、簡単に勾玉についての説明を行ったのちに、児童の皆さんには滑石を使った勾玉製作体験をしていただきました。滑石は柔らかい石で、紙やすりを使いながら比較的容易に成形できる材料です。

児童の皆さんは、自分が求める勾玉の形を試行錯誤しながら作って、全員がバラエティーに富んだ形の「私のオリジナル勾玉」を完成させることができました。

集中して紙やすりで成形作業中

私のオリジナル勾玉ができたぞー

郡家東小学校で出前授業を行いました。

令和7年7月7日(月)に八頭町立郡家東小学校で歴史学習の出前授業を行いました。郡家東小学校は、古代因幡国庁に須恵器を供給していた窯跡群(私都古窯址群)が立地する私都谷の出口あたりにある学校です。

教科書の単元「天皇中心の国づくり」の学習を始める直前のタイミングの授業であったことから、成文法(律令)や仏教の力で国を治めるという学習内容の導入として、国史跡「土師百井廃寺跡」(八頭郡八頭町)で出土した瓦や仏像の螺髪、私都古窯址群(郡家東小学校区内)から出土した須恵器に加え、良田平田遺跡(鳥取市)で出土した円面硯、青谷横木遺跡(鳥取市)で出土した荷札木簡(レプリカ)などを観察しながらの授業となりました。

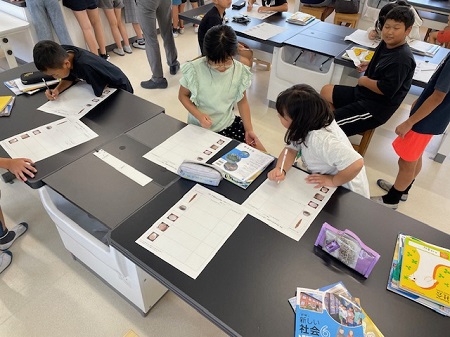

児童の皆さんには、出土品を手に取って観察し、何に使った道具なのか、なぜそう思ったかをカードにまとめてもらった後に、学習班ごとに発表してもらい、様々な観察結果とバラエティーに富んだ使用方法についての発表をしていただきました。

最後は、まとめとして、今後の授業で学ぶ内容につながる地元での出土品であることを児童の皆さんに伝えました。

手に取ってじっくり観察

観察結果をまとめる

逢坂小学校で出前授業を行いました。

令和7年6月16日(月)に鳥取市立逢坂小学校で歴史学習の出前授業を行いました。逢坂小学校の校区は奈良時代には気多郡の郡役所などがあり、郡の行政的な中心地であったところです。

最初に学校の周辺の遺跡について紹介し、その後児童の皆さんが持つタブレットを用いて、埋蔵文化財センターが作成した「鳥取県遺跡MAP」で校区にある「会下・郡家遺跡」と「上原遺跡」を調べてもらいました。

授業のメインは、本物の出土品を観察して、観察結果を根拠に「何に使われた道具なのか?」を考えて発表する活動です。埋蔵文化財センターからは、校区にある「会下・郡家遺跡」の出土品を中心に土器・石器・鉄器・木製品の実物を教室に持って行きました。

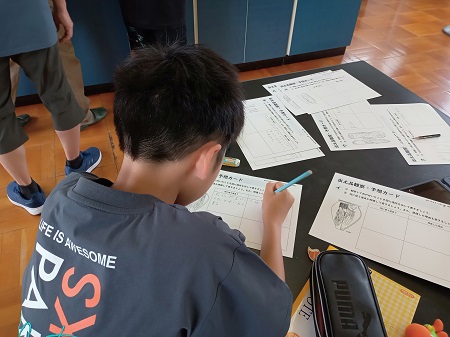

児童の皆さんは出土品を手に取って、形・材質・手触り・色・付着物などをじっくりと観察しながら、自分の考えを観察カードにまとめました。

発表時間では、土器の変色や焦げ、石器の刃や柄につく部分の形状などに着眼して、自分なりの根拠をもとに道具の使われ方について身振り手振りを交えながらとても活発に発表することができました。

出土品を手に持ってじっくりと観察

観察結果を観察カードに記入

智頭小学校アウトドアクラブの皆さんが、チョコレートで鋳造体験をしました。

令和7年2月13日(木)、智頭町立智頭小学校でアウトドアクラブの4年生から6年生までの皆さんを対象に、古代から続く鋳造技術や歴史をテーマにした出前授業を行いました。

そして、勉強した後には、センター特製の古代の鏡や硬貨の鋳型に、チョコレートを流し込む鋳造体験を行いました。

参加者は、真剣な表情で学習・体験され、「鋳造技術がわかった。」、「チョコを鋳型に流し込むのがうまくできた、難しかった。」、「チョコによる鋳造体験が楽しかった。」などのご意見をいただき、大変好評でした。

当日は時間の都合上、チョコレートを鋳型に流し込み、冷蔵庫へ入れるまでの作業しかできませんでしたが、翌日にクラブ担当の先生方の指導のもと、クラブの皆さんが鋳型からチョコを取り出して、バリ取り成形をし、古代の鏡や硬貨の形をしたチョコレートが完成しました。

まずは、鋳造についての技術や歴史を勉強!

チョコレートを湯煎で溶かしいてます。早く溶けないかなぁ~

こぼさないようにゆ~っくりと、鋳型にチョコレートを流し入れ、完成!

さぁ冷蔵庫へ!

智頭小学校アウトドアクラブの皆さんが、火起こし体験をしました。

令和7年1月16日(木)、智頭町立智頭小学校でアウトドアクラブの4年生から6年生までの皆さんを対象に、火起こしをテーマにした出前授業を行い、舞ぎりを使った方法で実際に火起こしに挑戦しました。

参加者は、2人から3人で一組になり、舞ぎりを使って作った火種を、麻の玉に移して火を起こそうと頑張りました。

火起こしに成功した組もある中、なかなか火が起こらない組もあり、何度も何度も挑戦しました。

当日は、1月とはいえ日が当たる暖かい中であり、汗ばみながら真剣な表情で取り組み、「楽しかった」、「火がついて良かった」、「火が起こらず悔しい」、「また挑戦したい」などのご意見をいただき、大変好評でした。

さぁ、みんなで火起こし挑戦のスタート

まずは、舞ぎりを上下させて火種を作ります。慣れるまでは皆が四苦八苦...

倉田小学校アウトドアクラブの皆さんが、火起こし体験をしました。

令和6年11月20日(水)、鳥取市立倉田小学校でアウトドアクラブの4~6年生の皆さんを対象に、火起こしをテーマにした出前授業を行いました。

最初に、火起こしの歴史や方法を勉強した後、舞ぎりを使った方法で実際に火起こしに挑戦しました。

参加者は、2人一組になって舞ぎりを使って火種を作り、麻の玉に火を移そうと頑張ったのですが、湿度が高いこともあり、なかなか火が移らず、何度も何度も挑戦しました。

一部の組では火起こしに成功したのですが、多くの組が火起こしに至りませんでした。しかし、真剣な表情で学習・体験され、「火が起こらず残念」、「疲れたぁ」、「楽しかった」、「また挑戦したい」などのご意見をいただき、大変好評でした。

火起こし挑戦のスタート!

まずは、舞ぎりを上下させて火種を作ります。

慣れるまでは皆が四苦八苦・・・・・

できた火種を麻の玉に息を吹きかけながら移します。

火よ起これえ~!

世紀小学校の6年生の皆さんが、チョコレートで鋳造体験をしました。

鳥取市立世紀小学校6年生親子会の役員さんからお声かけをいただき、令和6年10月27日(日)、世紀小学校におうかがいしました。

親子会では、古代から続く鋳造技術や歴史を学んでいただくとともに、センター特製の鋳型を使ったチョコレート製の古代の鏡や硬貨を作る鋳造体験を行いました。

参加者は、真剣な表情で学習・体験され、「鋳造技術がわかった」、「チョコによる鋳造体験が楽しかった」、「賑やかで楽しい有意義な時間だった」、「古代の鏡やお金について、帰ってからもっと調べてみたい」などのご意見をいただき、大変好評でした。

鋳造についての技術や歴史を勉強中!

チョコレートを湯煎で溶かしてます。早く溶けないかなぁ~

鋳型にチョコレートを流し入れ。こぼさないようにゆ~っくり

冷やして固まったチョコを鋳型から取り出し、パウダーでデコレーション!

完成~~~~~っ! パウダーで光り輝く金属の鏡の感じがでています

青谷小学校で出前授業を行いました。

令和6年7月3日(水)、青谷小学校6年生の社会科の授業で出前授業を行いました。内容は古墳時代についてです。「古墳時代ってどんな時代?」「古墳って何?」をテーマに、全国の古墳の例や世界の王墓との比較、また地元青谷町の古墳の紹介をしました。また、円筒埴輪の実物も用意して、直接触ってもらい、古墳時代を体感してもらいました。

児童たちは皆熱心に授業を聞いてくれて、「古墳の墓守のような人はいなかったのか?」「古墳があるのはどうやって分かるのか?」「箸墓古墳はなぜ卑弥呼の墓と言われているのか?」など数多くの質問がありました。

今後も、地元の遺跡の紹介や実際に遺物に触れることができるなど、埋蔵文化財センターの強みを生かした出前授業を続けたいと思います。

出前授業の様子1

出前授業の様子2

地域のすばらしさを伝える出前授業!!

令和4年6月1日の鳥取市立岩倉小学校を皮切りに始まった令和4年度の学校での出前授業。本日段階で全県下での実施校は累計26校、複数クラスの学校もあるため授業コマ数は41時間になっています。

この出前授業は、現在、各学校で進められている「ふるさとキャリア教育」の一部として実施しているもので、地域の歴史を授業に取り込むことで児童の郷土愛の醸成をねらっています。

実際、授業を受けた後の児童達の感想には、

「自分たちの地域が歴史深いところと分かって、すごいと思う。」

「有名な遺跡が地域にあることが分かってよかった。誇りに思う。」

など、地域(地元)への印象が変わった感想が多く、郷土のすばらしさを伝えることができていると感じています。

郷土愛の醸成は、児童の自己肯定感に繋がるものであり、この授業実践は教育の根底を支えるものの一つと考えられます。

学校での出前授業は、まだまだ受付可能ですので、お気軽にご相談ください!!

各学校での出前授業の様子を学校のホームページでご紹介いたします。

・鳥取市立富桑小学校

⇒https://fuso-ehp.blogspot.com/2022/09/6.html

・鳥取市立米里小学校

⇒https://yonesato-ehp.blogspot.com/2022/07/blog-post_19.html

・鳥取市立美保南小学校

⇒https://mihos-ehp2.blogspot.com/2022/08/

・鳥取市立湖南学園

⇒https://konan-hp.blogspot.com/2022/07/blog-post_19.html