令和4年12月10日(土)に、令和4年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」を開催しました。今回は、鳥取市さざんか会館大会議室を会場に、会場とオンライン合わせて約140名の方に御参加いただきました。

今回の特別講演会は、

まず、事例報告として、

鳥取県地域づくり推進部文化財局青谷かみじち史跡公園準備室 下江健太係長に「古代交通と祭祀-青谷町域を中心に-」と題して、青谷横木(あおやよこぎ)遺跡をはじめとする鳥取市青谷町の遺跡で見つかった木製祭祀具から推定される、古代の交通と祭祀との関係についてお話いただきました。木製祭祀具や祭祀の痕跡などの状況から、青谷地域が古代の因幡国と伯耆国の境界だったことが想定できることなどを分かりやすく解説いただきました。

事例報告の様子

その後の特別講演では、奈良文化財研究所都城発掘調査部考古第二研究室 神野恵室長に、「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」と題し、御講演いただきました。古代の道と祭祀、あるいは古代の疫病と祭祀の関わりなどについて、御自身が手がけられた平城京の発掘調査の成果や文献資料なども踏まえて、分かりやすくお話いただきました。平城京での疫病に対する対応の様子や、道路や「ちまた」における祭祀の実態など、興味深い話しも拝聴できました。

会場参加者からも、「とても分かりやすい話で、古代に興味がわいてきた」「今まで道と疫病の関係を考えたことがなかったので興味深かった」など、多くの御感想もいただきました。

特別講演の様子

なお、当日多くの質問をいただきました。いただいた質問については、講師と調整したうえで、順次ホームページで回答していきます。今しばらくお待ちください。

令和4年度の古代山陰道の発掘調査は、鳥取市青谷町の青谷平野西側丘陵上とその丘陵裾部で行っています。西側丘陵上の青谷大平(あおやおおひら)遺跡は昨年度も調査を実施し、大規模な切通しの痕跡や道路の側溝などが見つかっており、今年度は路線の確定や道路の構築方法の解明を目指し、調査を続けています。

丘陵頂部に加え、今年度は新たに丘陵裾部の調査を行い、古代山陰道が平野部から丘陵部へと取り付く部分の解明を目指します。調査の最新成果は、ホームページ等で御報告します。 どうぞお楽しみに!

青谷大平遺跡調査風景

青谷西側丘陵

[令和4年11月18日掲載]

令和4年6月25日(土)に鳥取県埋蔵文化財センター特別講座「古代山陰道を学ぶ」を開催しました。今回は、鳥取市青谷町総合支所多目的ホールを会場とし、会場35名、オンライン29名の方に参加いただきました。なお、オンライン視聴については、冒頭、音声が聞こえづらいなどのトラブルもあり、御参加いただいた皆様に御迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。

講座では、島根県出雲市荒神谷博物館企画監の宍道年弘さんをお招きし、「出雲の古代山陰道」と題して御講演いただきました。

お隣、出雲で実際に発掘された杉沢遺跡などの古代山陰道跡の規模・構造や工法について解説いただくとともに、島根県内の古代道路遺構や道路痕跡などについても御説明いただきました。調査研究や保存等に携わられた講師のお話は具体的でしたし、また出雲は「出雲国風土記」が残っているため、そうした文献からの研究成果と考古学や歴史地理学の研究成果との対比など、興味深い内容も拝聴することができました。

特別講座の様子

講座の次には、当センター森本文化財主事が青谷地域での古代山陰道の調査成果について解説したあと、トークセッションを行いました。宍道年弘さんに加え、昨年度まで古代山陰道の調査に携わった(公財)鳥取県教育文化財団の坂本嘉和さんにも加わっていただき、森本文化財主事が初心者の目線で出雲と青谷の古代山陰道についてお二人にお聞きし、古代山陰道について学ぶ、というコンセプトでトークセッションを進めました。短い時間でしたが、出雲と青谷の共通点と違い、また一足先に国史跡に指定された出雲の様子や今後の保存活用などについて学ぶことができ、会場参加者からも、「古代山陰道の初心者でも分かりやすかった」「出雲の古代山陰道や道路遺構について学ぶことができよかった」などの御感想もいただきました。

トークセッションの様子

なお、当日は数多くの質問をいただきました。いただいた質問については、講師と調整したうえで、順次ホームページで回答していきます。今しばらくお待ちください。

令和4年6月9日(木)から、古代山陰道の発掘調査を開始しました。

今年度は昨年度に引き続き、青谷西側丘陵の青谷大平(あおやおおひら)遺跡を調査します。青谷東側丘陵(養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡など)と青谷平野(青谷上寺地(かみじち)遺跡など)で確認された古代山陰道が西側丘陵へとどのように延びるのか、また、どのような構造をしているのかを解明することを目的としています。昨年度の調査では、古代道路に関わる可能性がある盛土遺構や溝が確認されており、古代山陰道の路線確定に向けて期待が高まります。

調査は10月上旬ごろまでの予定です。どんな発見があるのか、どうぞお楽しみに!

青谷大平遺跡調査風景

青谷上寺地遺跡の道路遺構と西側青谷西側丘陵

※古代山陰道を鮮明な画像により再現した「古代山陰道XR(クロスリアリティ)」(動画)を公開中!!

「古代山陰道XR」みどころポイント

令和4年5月10日(火)・11日(水)に、令和4年度第1回「因幡国古代山陰道発掘調査委員会」を現地と鳥取市青谷町総合支所で開催しました。

今年度から、鳥取市教育委員会と鳥取市青谷町総合支所にも事務局に加わっていただき、新たな協力体制のもと、青谷地域の古代山陰道の調査研究を進めていくことになりました。

今回の委員会では、昨年度の第2回発掘調査委員会後に実施した追加調査部分の成果について現地で指導・評価いただいたほか、会議では今年度の事業計画、総括報告書の作成について御意見をいただきました。

東側丘陵の養郷狐谷(ようごうきつねだに)遺跡、養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡では、「古代山陰道の路線が確定したと考えてよい。」との御意見をいただきました。

西側丘陵の青谷大平(あおやおおひら)遺跡では、今年度実施予定の調査位置や調査内容について御意見をいただきました。

青谷大平遺跡の現地指導の様子

また、今年度は東側丘陵の調査成果をまとめた総括報告書の刊行を予定しており、その報告書の章立てについても検討いただき、委員からは「国史跡指定を見据え、報告書の最後に国史跡候補としての価値づけを記載した方がよい。」などの御意見をいただきました。

委員会でいただいた御意見をもとに今年度の発掘調査を進め、その成果については随時お伝えしますので、お楽しみに。

発掘調査委員会の様子

令和4年4月16日(土)午後の埋蔵文化財センターの特別開館に合わせ、「古代山陰道XR動画」を公開しました。来館者の方には実際にXRを操作していただき、古代山陰道の構造や周辺の景観を馬に乗った使者の目線で体感していただきました。

来館者の方からは、「とてもリアルな映像でビックリ!」「つづら折りなど古代山陰道のことがとてもよくわかった」「古代山陰道が造られた地形がよくわかる」などの感想いただき、とても好評でした。

「古代山陰道XR動画」は引き続き公開中です。ぜひ、御来館ください。

■「古代山陰道XR」の詳細はこちらをクリックしてください。

■QRコードはこちら→

公開の様子(1)

公開の様子(2)

鳥取県埋蔵文化財センターでは、令和元年度から行ってきた古代山陰道の発掘調査成果をもとに、奈良時代~平安時代の古代山陰道を鮮明な画像により再現した「古代山陰道XR(クロスリアリティ)」(動画)を作成しました!

今回作成した「古代山陰道XR」は、航空レーザー測量のデータをもとに、古代山陰道の地形(切通し、つづら折れ等)を復元したほか、発掘調査で確認された柳の並木や道路の側溝、条里地割などを再現しています。さらに、馬に乗って移動する使者の目線で、古代山陰道周辺の景観を360度見渡すことができるため、使者が古代山陰道を馬に乗って都に向かう様子をリアルに体感できます。

4月16日(土)は、当センターの特別開館(午後1時から午後5時まで)において、職員が来館者に動画の解説を行います。同時にYouTube版も公開。また、4月18日(月)以降は、平日午前9時から午後5時まで、当センター展示室において御観覧いただけます。

「古代山陰道XR」詳細・YouTubeはこちら→「古代山陰道XRみどころポイント」

この「古代山陰道XR」をぜひ御覧いただき、青谷の古代山陰道を体感していただければ幸いです。

古代山陰道XRの画像(YouTube版)

[令和4年4月掲載]

これまで令和3年度に行った古代山陰道の追加調査成果をお伝えしてきましたが、その他に注目されるトピックスをご紹介します。

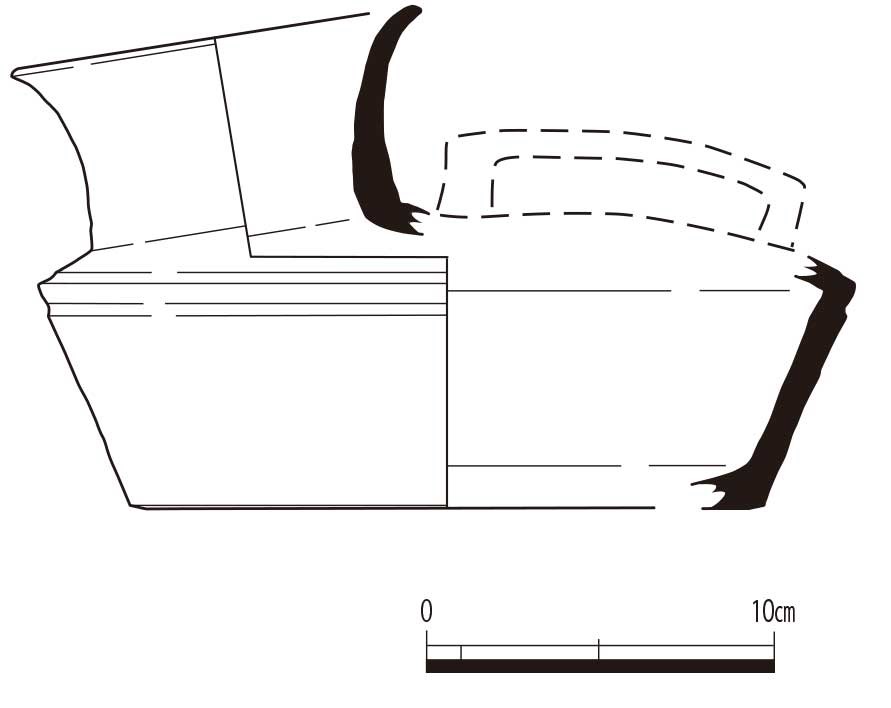

今回は、今年度新たに大規模な道路遺構が発見された青谷西側丘陵の青谷大平(あおやおおひら)遺跡で出土した土器についてです(写真1)。土器は道路遺構の路面部分を調査中に出土したもので、須恵器の平瓶(ひらか、もしくはひらべ)と呼ばれる容器です。破片を接合し復元すると、図2のような形になります。年代は奈良時代と考えられます。

決して珍しい土器ではありませんが、住居跡などとは異なり、道路遺構は生活空間ではないことから土器がほとんど出土しないため、見つかった瞬間は、発掘作業員さんととても喜んだのを覚えています。また、それと同時に土器の少なさから推定が難しい道路遺構の年代を知る手がかりとなる貴重な発見として期待が膨らみました。しかし、残念ながら6その後の調査で、土器は道路遺構と偶然に重なる位置に掘られた新しい時代の穴から出土したことが明らかとなり、道路遺構から出土したとはいえなくなりました。

では、この土器は本来どこにあったのでしょうか?山の上なのでわざわざ遠くから持ち込まれたとは考えられず、近くに存在した何らかの遺構に伴っていたとみて間違いありません。ただし、遺跡周辺は険しい山の上のため集落が営まれるような立地ではなく、また、お墓なども見つかっていません。そのため、やはり、道路遺構との関連性を考えたくなります。実は古代の道路遺構を発掘すると、交差点などの要所には地鎮のために道路に穴を掘って土器を埋納するケースがあります。今回の土器も、ちょうど峠の頂部付近で出土した点は興味深く、もしかすると、因幡と伯耆の国境付近の険しい峠道を往来する人々の安全を祈願して地鎮が執り行われ、その際に埋納された土器だったかもしれません。

青谷大平遺跡の調査は、来年度も継続する予定であり、さらに道路遺構の年代や構造を解明していく予定です。

写真1 青谷大平遺跡で出土した須恵器片

図2 復元された青谷大平遺跡・出土の平瓶

[令和4年3月18日掲載]

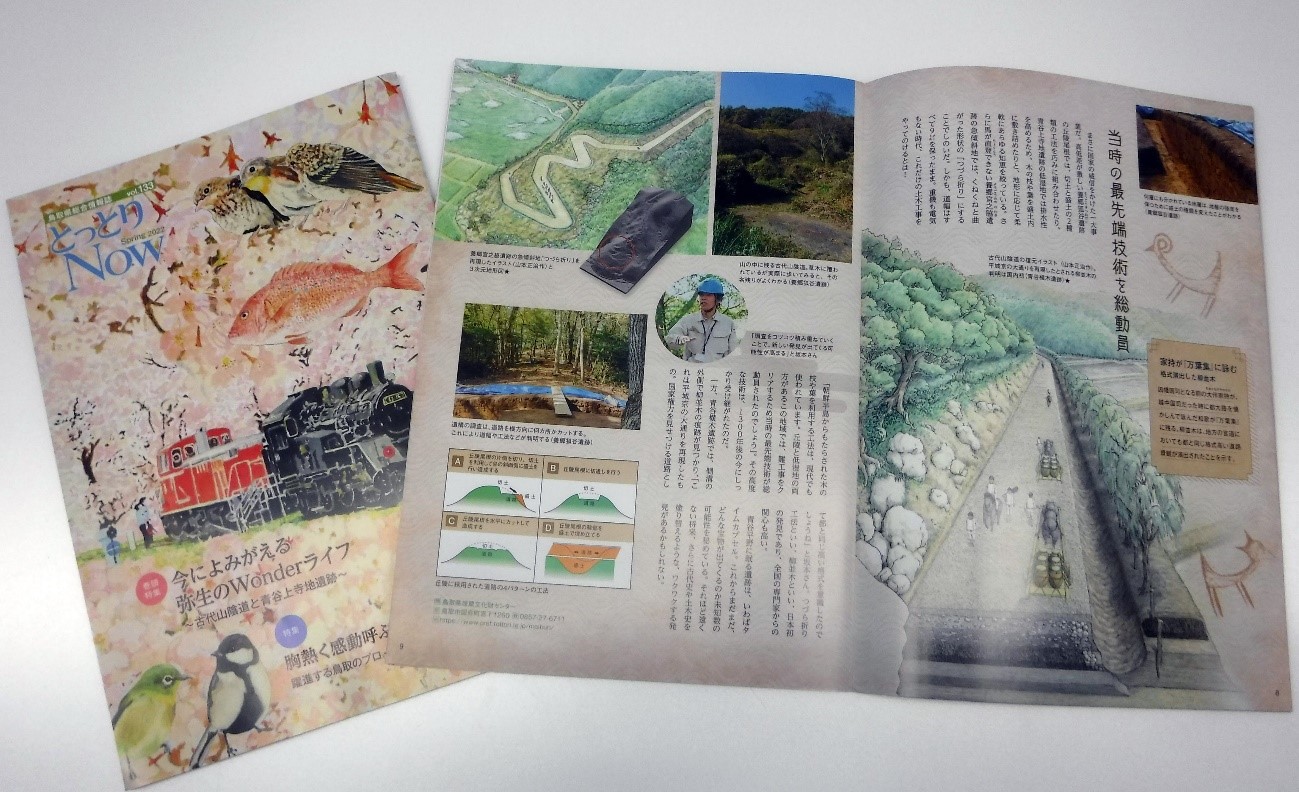

令和4年3月刊行の鳥取県総合情報誌『とっとりNOW』vol.133に「青谷の古代山陰道」が特集されました。

『とっとりNOW』は、鳥取県の自然や歴史、人、産業、文化、スポーツなどの幅広い分野からさまざまな魅力を発掘し、発信する季刊情報誌です。今回は『今によみがえる弥生のWonderライフ』と題し、青谷上寺地遺跡と古代山陰道が取り上げられました。記事では、国内初のつづら折りの道路遺構など最新の調査成果や古代山陰道の魅力について、イラストや写真などをふんだんに使って紹介いただきました。

お近くの観光施設等で無料で配布されていますので、是非ご覧ください。また、下記サイトからもPDFデータでご覧いただけます。

『とっとりNOW』(外部サイト)←こちらをクリックしてください。

[令和4年3月掲載]

最終回となる4回目も、前回と同じく養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡の調査成果です。古代山陰道に直接関わるものではありませんが、興味深い出土品に古銭があります。古銭は養郷宮之脇遺跡のトレンチ10の表土から出土し、径2m前後の近接した範囲内で7枚がまとまって出土しました。出土した古銭を持ち帰り、泥をていねいに落として調べたところ、すべて中国銭であることが分かりました(写真1)。同じ種類のものはなく、最も古いものが621年に初鋳された開元通宝(かいげんつうほう)で、最も新しいものが1411年に初鋳された永楽通宝(えいらくつうほう)でした。いずれも日本では、中世から江戸時代初頭にかけて広く流通したお金といえます。

これらの古銭は年代からみて、古代山陰道を踏襲して後の時代につくられた古道との関係が注目されます。養郷宮之脇遺跡では古銭が出土した地点から20mほど登った古道沿いで、塞ノ神((さいのかみ)、道祖神(どうそじん)とも呼ばれます。)を祭ったとみられる石積みが見つかっています(写真2)。ちょうどこの地点に道祖神が描かれた絵図もあります。道祖神は、村境や峠などの路傍に祭られた神で、疫病や悪霊が侵入するのを防ぎ、通行人を保護するものと信仰され、供え物として古銭が出土することがしばしばあります。古銭の出土地点では、石積みなどの遺構は確認できませんが、峠における祭祀を考えるうえで重要な出土品といえるかもしれません。

写真1 養郷宮之脇遺跡で出土した古銭

写真2 養郷宮之脇遺跡の古道沿いに残る塞ノ神の積み石

[令和4年3月3日掲載]