新聞報道等で御存じの方もいらっしゃると思いますが、現在、鳥取市埋蔵文化財センターが行っている鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎(よしだぼうじがさき)遺跡の発掘調査で、古代山陰道とみられる道路遺構が新たに発見されました(写真1)。今回の調査は、青谷平野の東側を流れる日置川の支流にあたる露谷川の河川改修工事に伴って行われており、当センターが令和元年度に発掘調査を行った場所から北西へ100mほどの地点です(図1)。

令和元年度の調査では、強固な盛土で築かれた、幅5m以上の道路遺構を確認し、青谷上寺地遺跡から続く古代山陰道であることが判明していました(写真2)。今回の調査では、路面はすでに削られ残っていないようですが、道路盛土の一部などが確認されています。当センターの成果も合わせて、青谷平野における古代山陰道のルートを復元するうえで重要な成果といえます。

また、善田傍示ヶ崎遺跡は、過去の調査で多量の木製祭祀具が見つかったことでも知られ、今回の調査でも人形などの祭祀具が出土しているようです。露谷川の渡河点に位置することから、古代山陰道を往来する人々の安全を祈り、川のほとりで祓(はら)えといった律令的祭祀が採り行われていたのかもしれません。

道路盛土の構造などの詳細については、今後の調査で明らかにされるとのことです。当センターが現在行なっている青谷西側丘陵における古代山陰道の発掘調査とともに引き続きご注目ください。

図1 善田傍示ヶ崎遺跡の位置図

写真1 鳥取市の調査で確認された道路遺構の様子(東から撮影)

写真2 令和元年度の発掘調査で確認された道路遺構(東から撮影)

[令和3年9月掲載]

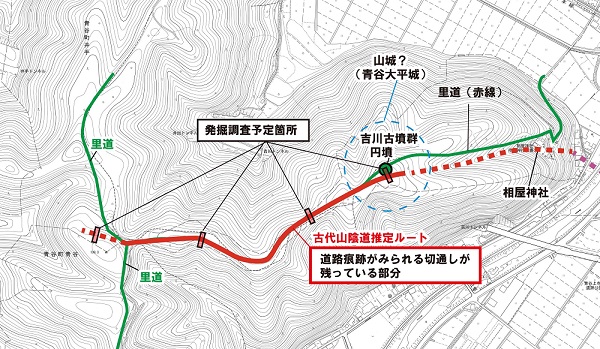

古代山陰道の発掘調査は、昨年度から継続していた青谷東側丘陵の養郷狐谷(きつねだに)遺跡の調査を終了し、令和3年8月6日からいよいよ青谷西側丘陵の調査に着手しました。西側丘陵では、平成30年に行った現地踏査により丘陵尾根上で大規模な切通しが見つかり、同年12月9日のウオーキングイベント「古代山陰道ウォークパート2」でご案内したことから、心待ちにしていらっしゃった方も多いかと思います(一番心待ちにしていたのは調査担当者かもしれませんが)。

西側丘陵では、青谷上寺地遺跡で見つかった道路遺構の延長線部分を確認し、古代山陰道がどのように伯耆国との険しい国境地帯を越えていったのかを調べていく予定です。

調査初日、繁茂する草木の伐採など、毎回の環境整備を行うと、道路痕跡とみられる大規模な切通しが現地形にくっきり浮かび上がってきました(写真1)。当然ですが、草木を伐採する前に比べると、切通しをより視覚的に捉えることができるようになり、改めてその大きさに驚かされます。

調査地周辺には、100基程度からなり、船の線刻壁画をもつ古墳も含まれる「吉川(よしかわ)古墳群」や、山城の可能性がある「青谷大平(おおひら)城」などが存在しており、古代山陰道と古墳、中世城館との関係も明らかにできるかもしれません。

今後の調査成果をお楽しみに!

青谷西側丘陵の発掘調査地

青谷西側丘陵に残る大規模な切通し(環境整備後)

[令和3年8月16日掲載]

令和3年7月13日(火)に古代山陰道の発掘調査を開始しました。前日の12日(月)に開始する予定でしたが、先週から続いた豪雨の影響もあり、1日遅れのスタートとなりました。

前回お伝えした通り、東側丘陵の養郷狐谷(ようごうきつねだに)遺跡では、斜度20~25度前後の丘陵斜面に新たなトレンチ(調査区)を追加するため、まず、環境整備を行いました。環境整備前の斜面は草木が生い茂り、地面も確認できないほど鬱蒼(うっそう)とした状態でした(写真1)。作業員さん5名とともに雑木の伐採や草刈り等の作業を行いましたが、30度を超える暑さに加え、湿度も非常に高かったため暑さ対策をしても、汗びっしょりで大変な作業となりました。

最後には、斜面の地形がくっきりと確認できるようになり、つづら折りの里道も姿を現しました。このつづら折りの里道は江戸時代のものとみられ、地籍図にも道として描かれていることから、数十年前までは使用されていたと考えられます(写真2)。

昨年度の調査から、この斜面を古代山陰道が通過することは確実とみられますが、どういった道路遺構が発掘されるのか、とても楽しみです。

写真1 環境整備前の斜面の様子

写真2 環境整備後の斜面の様子

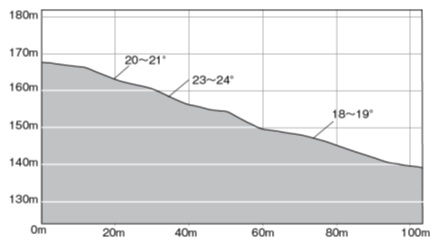

お待たせしました。令和3年度の古代山陰道の発掘調査を7月12日(月)から開始します。今年度は、新たに青谷西側丘陵の発掘調査も行いますが、まず、最初に昨年度から行っている東側丘陵の養郷狐谷(ようごうきつねだに)遺跡を調査します(図1)。

養郷狐谷遺跡では、丘陵の斜面部にトレンチ(調査区)を新たに追加する予定で、この斜面部の斜度は20~25度前後を測ります(図2・写真1)。昨年度、国内初となるつづら折りの道路遺構が見つかった養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡では斜度30度を超えており、それに比べると急傾斜ではありませんが、直線的な線形を維持できたのか、もしくはつづら折りとなっているのか、とても興味深い調査地点になりそうです。

先日は、調査前の環境整備として遺跡に向かう道の草刈りを行いました。昨年度に行き来していた道も草木の繁茂により全く姿が見えない状態となっていましたが、いつでも調査に入れるように準備が整いました。

調査状況は随時お伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。

図1 令和3年度青谷東側丘陵発掘調査地点(養郷狐谷遺跡)

図2 養郷狐谷遺跡の新たに調査を行う斜面部の地形断面

写真1 発掘調査を行う斜面部の様子(草刈り後)

[令和3年7月掲載]

令和3年6月26・27日に古代交通研究会第21回大会が開催され、古代山陰道の発掘調査成果について報告しました。古代交通研究会は2年に1回開催され、古代の交通や交易・交流等を研究するために、歴史地理学や考古学、文献史学、土木史学等のさまざまな分野の研究者が全国から集まる学際的な研究会です。今回は新型コロナウィルス感染拡大防止のためオンライン開催となりましたが、参加者は2日間で計400名を数えました。

研究会では「古代・中世移行期の交通と祭祀-北陸道・山陰道の水上交通・陸上交通を中心に―」をテーマとして、近年調査成果が著しい北陸道や山陰道にスポットが当てられました。この中で、「鳥取県鳥取市養郷遺跡群・善田傍示ケ崎遺跡」として、青谷地域の古代山陰道の調査成果を報告しました。

報告に対して参加者からは、「丘陵斜面部における側溝がもつ意味、機能は何か?」、「因幡国気多郡の「気多」は北陸(石川県)の気多大社と関係があるのか、「気多」の地名は何から来ているのか?」「青谷はラグーンに面し、膨大な木製祭祀具が出土しており港湾における祭祀遺跡としても注目に値する。」などの質問や感想をいただき、青谷地域での古代山陰道の調査研究に対する注目度や関心の高さが窺われました。

いただいた意見を参考に、引き続き古代山陰道の調査研究に邁進していきたいと思います。

国内初の発見となったつづら折りの古代山陰道イラスト(作:山本正治)

※研究会の内容や資料については、こちらをクリックしてください。

⇒古代交通研究会ホームページ

令和3年6月8日(火)に、第1回因幡国古代山陰道発掘調査委員会を開催しました。当初は4月下旬に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期し、今回は県外の委員の先生方だけではなく、県内の関係者を含めてリモートで開催しました。

委員会では、まず、昨年度の追加調査成果について報告しました。養郷狐谷遺跡では、丘陵の鞍部を埋め立てて道路を敷設する新たな道路工法が確認されたこと、養郷宮之脇遺跡では頑丈なつづら折りの道路を築くために道路盛土にさまざまな工夫が施されていることを確認したことなどを報告しました。

続いて、今年度の調査計画について説明、報告しました。今年度は養郷狐谷遺跡のほか、青谷上寺地遺跡で見つかった道路遺構の延長線上にあたる青谷西側丘陵でも尾根上で大規模な切通しを確認していることから、新たに発掘調査を実施することなどを説明しました。また、4~5月に行った鳥取市気高町から鹿野町にかけて実施した現地踏査では、推定ルート上で切通しなどの道路痕跡を確認し、気多郡内の古代山陰道は行く手を遮る丘陵をものともせず、直線的なルートをとる可能性が高まってきたことを報告しました。

委員の先生方からは、「養郷狐谷遺跡の鞍部を埋め立てた道路盛土は土嚢(どのう)を使っている可能性もあるのではないか。今年度の調査で盛土構造をしっかり解明してほしい」、「青谷についてはほぼ路線が確定しつつあるが、踏査により気多郡内のさらに広範囲におけるルートも推定できるようになった」、「山間部の調査は他には例のない重要な成果であり、古代道路研究に新たな視点を提示している。古代道路研究だけではなく、古代道路の保護という観点でも他地域に与える影響は大きく、引き続き県と市が協力して調査研究を継続してほしい」などの評価や助言をいただきました。

いただいた意見をもとに、今年度の発掘調査は7月から開始する予定です。発掘調査情報は随時お伝えしていきますので、お楽しみにお待ちください。

委員会の様子

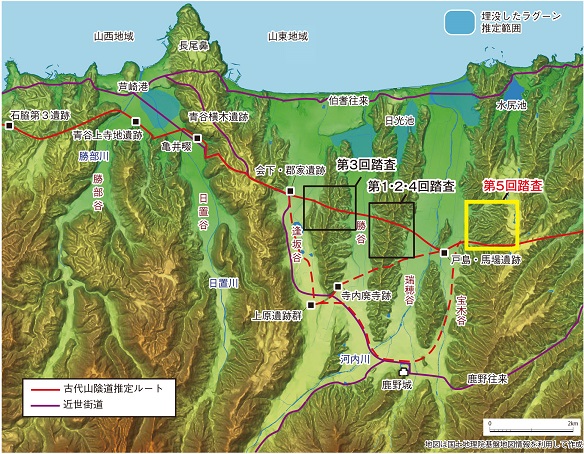

令和3年5月14日に古代山陰道の第5回踏査を行いました。今回の踏査地点は、鳥取市気高町下光元(しもみつもと)地内で、古代では気多(けた)郡と高草郡の境界に位置する丘陵地帯です(図1)。標高は160mほどで青谷東側丘陵と同じくかなり険しい峠道といえます。この峠は、現在は中坂(なかさか)峠と呼ばれていますが、江戸時代の絵図には「猫岩峠」と記されています。

古代山陰道は従来、中坂峠から谷を下って、気多郡衙(ぐんが:郡の役所)の出先機関とされる戸島・馬場(としま・ばば)遺跡に達するルートが想定されています。しかし、今回の踏査では、中坂峠から北に分岐し、下光元の集落に達する里道に注目して踏査しました。この里道は「下坂」と呼ばれ、航空レーザ測量図でも丘陵尾根を縦走する道路痕跡をはっきりと確認することができます(図2の赤い三角印部分で示した部分)。

踏査では、下光元の集落内から山に入り峠を目指しました。丘陵尾根にとりつくと、大規模な切通しを確認しました(図2地点ア、写真1)。切通しの底面幅は5mから6mほどあります。尾根筋をさらに進むと、より幅広い切通しが残っている地点を確認しました(図2地点イ、写真2)。里道部分は深く掘り下がっていますが、本来の幅は9mから10m前後と推定されます。

今回踏査した部分は、従来古代山陰道として想定されて来なかったルートですが、切通しの規模や形状に加え、尾根伝いに縦走するあり方からも一つの候補地となりそうです。

図1 踏査位置図

図2 航空レーザー測量図に残る道路痕跡

写真1 地点アに残る切通し

写真2 地点イに残る切通し

[令和3年6月掲載]

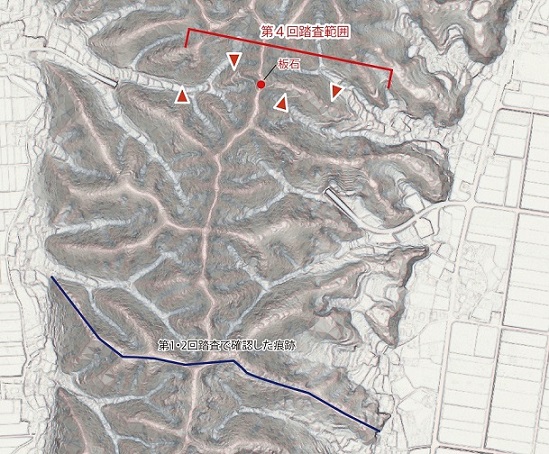

令和3年5月10日に古代山陰道の第4回踏査を行いました。今回の踏査地点は、第1・2回と同じ勝谷(かつたに)と瑞穂谷(みずほだに)の間にある丘陵地帯で、異なる推定ルートを踏査しました。第1・2回の踏査地点よりも500mほど北に位置するルートです。現在はトンネルが通り、廃道となっていますが、山越えの里道が存在しています。また、東側の鳥取市気高町二本木には「岡井越口(おかいごえぐち)」「岡井越谷(おかいごえだに)」などの小字名がみられ、「岡井」が峠を越えた西側にある鹿野町の地名(現在は岡木)であることから、古くから峠越えのルートが存在したことが分かります。

踏査は、西側の岡木側から峠を目指して登りました。途中、なかなか古代道路とみられる明確な痕跡は確認できませんでしたが、峠の頂部にたどり着くと、人工的に立てられた板石を発見しました(写真1)。板石は地上部分が高さ135cm、幅80cmほどで、古墳の石室や石棺などに用いられた石材を再利用した可能性があります。石碑のようにもみえますが、表面に文字は確認できませんでした。

古代官道の推定ルート上で、自然の巨石が道路沿いに置かれている事例があります。なかには、その場所に「立石(たていし)」という地名が残る場所もあることから、石は「立石」とも呼ばれ、道しるべとしての役割を果たしていたという見解があります。古代山陰道では島根県松江市宍道町の推定ルート付近に「立石さん(立石権現)」と呼ばれる石があり、近くには「立石」という小字名も残っています(木本2011)。

今回確認された板石の地点に「立石」の地名は残っておらず、いつの時代に立てられたものか、慎重に検討していく必要がありますが、興味深い発見となりました。

峠の頂部から東側は西側とは異なり、丘陵尾根を下る切通し状の痕跡を確認することができました。最終的には、里道が2~3本重複することで改変されていますが、もともとの平坦面としては幅8~9m前後は十分に確保できそうです(写真2)。また、里道は途中で屈折して谷底へ向かいますが、切通し状の地形は、そのまま二本木の集落へと真っすぐ尾根筋を下っていることも確認できました。

今回踏査したルートは西側が不明瞭ながら、東側は切通し状の痕跡が明瞭に残っており、丘陵を最短で通過できるルートであることからも、有力な候補となりそうです。ただし、第1・2回の踏査で確認した南側のルートも有力と考えられますので、さらに延伸部分を調査し、比較検討していきたいと思います。

参考文献:木本雅康2011『古代官道の歴史地理』同成社

第4回踏査位置図

写真1 峠の最頂部に立てられた板石

写真2 峠の東側に残る大規模な切通し状の痕跡

[令和3年6月掲載]

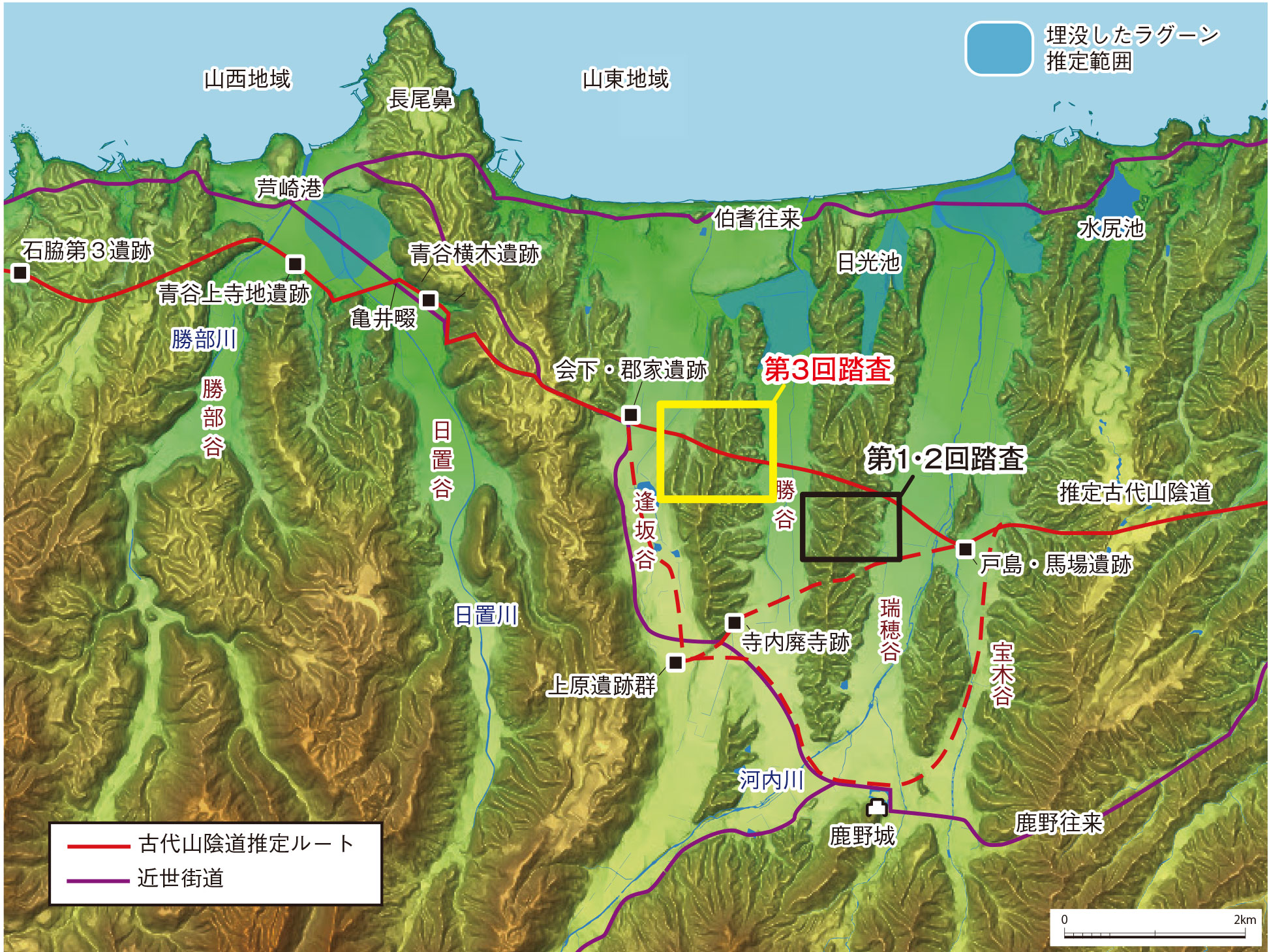

令和3年5月6日に古代山陰道の第3回踏査を行いました。今回の踏査地点は、鳥取市鹿野町岡木と気高町郡家を結ぶルートで、勝谷と逢坂谷に挟まれた標高120m前後の丘陵地帯です。第1・2回踏査で確認したルートをほぼ真っすぐ西側にのばした延長線上にあたります(図1)。

踏査地付近は現在トンネルが通っていますが、明治時代ごろの古地図をみると、山越えの里道が描かれています。この里道に沿うルートが古代山陰道の推定ルートの一つに挙げられていることから、道路痕跡の有無を確認しました。

最近につくられた林道とみられる新しい道に沿って丘陵尾根に取りつくと、林道沿いに人工的な平坦面(地点A)を確認しました。これが本来の里道とみられ、幅は2~4m程しか残っていませんが、尾根筋を直登しています(写真1)。そのまま里道に沿って尾根を登ると、頂上部(地点B)に辿り着きました。やせ尾根で、尾根上には小さな古墳が並んでいましたが、その間に凹状の地形を確認することができました(写真2)。一見、尾根の鞍部のようにも見えますが、人工的に掘削した切通しである可能性があります。幅は8~9mくらいは確保できます。尾根頂部から西側へはこうした幅広い切通しは確認できませんでしたが、痩せ尾根上をつづら折りとなりながらも最短ルートで下っていました(写真3)。

今回の踏査では、古代道路の可能性がある痕跡はわずかしか確認できませんでしたが、実際に歩いてみると思ったよりも短時間で容易に山越えできるルートであると感じました。

次回は、他の山越えルートも踏査してこれまで確認したルートと比較していきたいと思います。ご期待下さい。

図1 第3回踏査位置図(※黄色の枠の部分)

図2 今回踏査した推定ルート(※赤い三角印のルート)

写真1 林道脇に残る里道(地点A)※白色の線

写真2 丘陵頂部の凹状地形(地点B)※白色の線

写真3 頂部から西側の痩せ屋根に残るつづら折り状の里道(青線がルート)

[令和3年5月掲載]

令和3年4月21日に古代山陰道の第2回踏査を行いました。踏査地点は、第1回踏査と同じルートで、鳥取市気高町・鹿野町地内の「勝谷」と「瑞穂谷」の間にある丘陵地帯です。今回はルート東側が調査対象で(図1)、鳥取市気高町の重高集落付近をスタートし、第1回に確認した丘陵頂部の切通しを目指して山を登りました。

山に入ると、ほどなく航空レーザ測量による地形図で読み取れた古道とみられる痕跡を(想定通り)確認することができました(写真1)。尾根の片側を切り、平坦面を造成した切通しの痕跡が明瞭に残っており、今まで確認してきた古代山陰道の道路痕跡ととてもよく似ています。この古道は山頂に向かって尾根筋をまっすぐに登っており、中腹付近までくると、8~9m程度の幅広い切通しが残っている部分を確認することができました(写真2)。丘陵頂部に近づくにつれ、ブッシュが行く手を遮り、地表面の観察が困難な状況になりましたが、何とか頂部に達すると、第1回踏査で確認した切通しへと繋がっていることが分かりました。

第1・2回の踏査で確認した道路痕跡は断続的ながら、丘陵を尾根伝いに最短距離で横断することや、線形が直線的であることや路面と考えられる部分は5~9mと幅の広い平坦面があることから、古代山陰道の推定ルートとして有利な候補となりそうです。

次回は、さらに谷を挟んだ東西の丘陵を踏査し、今回確認した道路痕跡の延長線部分を探してみたいと思います。ご期待下さい。

図1 踏査位置図

写真1 斜面をまっすぐに登る古道の切通し

写真2 斜面中腹の幅広い切通し

[令和3年5月掲載]