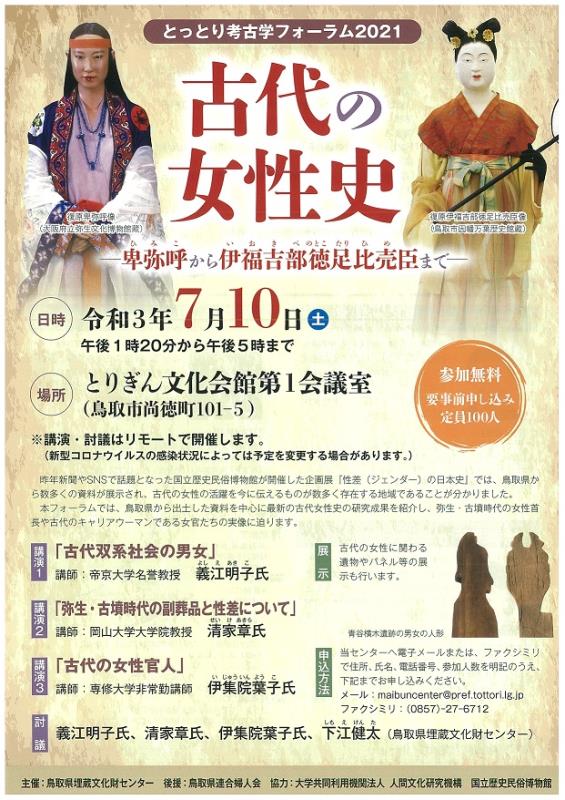

昨年新聞やSNSで話題となった国立歴史民俗博物館が開催した企画展「性差の日本史」には、鳥取県から数多くの資料が展示され、鳥取県は古代の女性の活躍を今に伝えるものが数多く存在する地域であることが分かりました。

令和3年7月10日(土)にとりぎん文化会館で開催する考古学フォーラムでは、古代の女性史をテーマとし、当県出土資料を中心に、弥生時代の女王卑弥呼(ひみこ)から、飛鳥時代における因幡出身のキャリアウーマン伊福吉部徳足比売臣(いおきべとこたりひめ)まで、古代女性史の最新の研究成果をご紹介しますので、是非ご参加ください。

詳細はチラシをご参照ください→(pdf:2535KB)

日時:令和3年7月10日(土)午後1時20分から午後5時まで

場所:とりぎん文化会館第1会議室

要申し込み(定員100名)。参加無料。

※各講師とはリモートでつないで、スクリーンに映し出します。

お申し込みは、当センターまでメールまたはFAXでお申込み下さい。

「イベント・講座申し込みフォーム」はここをクリックしてください。

[令和3年6月掲載]

令和3年4月9日から当センターで開催している企画展「いにしえの田園風景(春)」は、いよいよ5月28日が最終日となりますが、その見どころを詳しく説明します。

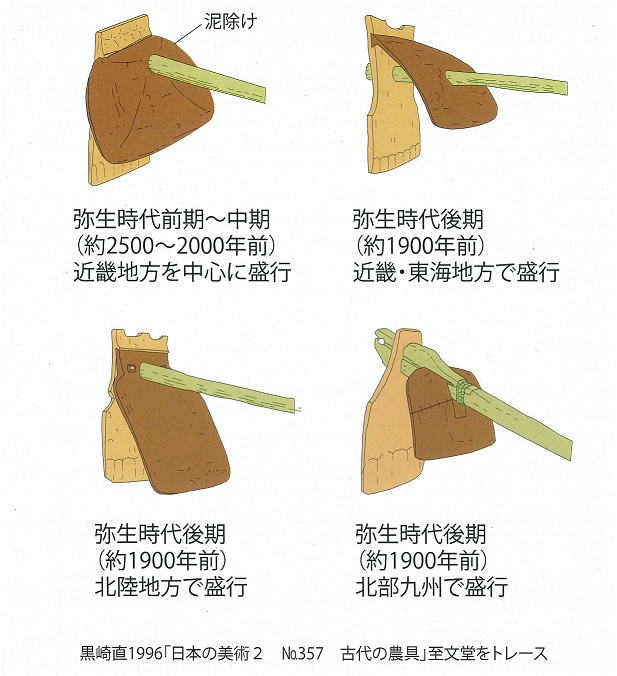

第3回目は、田下駄(たげた)です。水田に入る際に沈まないように足につけるもので、弥生時代では板の表面に穴、または側面に抉り(えぐり)を入れ、縄を使って足と結び付ける単純なものです(写真・図)。鳥取県東部では、当初は両方使われていましたが、弥生時代後期(約1900年前)になると、穴をあける労力が大変だったのか、側面に抉りをいれるものが大半を占めます。また、古墳時代になると、部材を組み合わせてつくる高足(たかあし)型と呼ばれる田下駄も登場します(写真・図)。この高足型田下駄が、組み合った状態で出土することは稀で、部品がバラバラの状態で出土することがほとんどです。私も10数年前、本高弓ノ木(もとたかゆみのき)遺跡(鳥取市)を調査した時、この高足型田下駄の部材(写真)を見つけましたが、それが田下駄の部品とは気付かず、不明木製品としていました。それから5年後の青谷横木(あおやよこぎ)遺跡(鳥取市)の調査で、一気に謎が解けた事を思い出します。

部材を組み合わせた構造の田下駄は、実は戦前まで使われたもので、民俗資料として残っているものもあります。基本的な形が1000年以上変わっていないことを考えると、この70年ほどが、いかに急速に機械化していった時代であるかわかります。

桂見遺跡出土田下駄

田下駄のはき方については、こちらをクリックして下さい→(pdf:2380KB)

高足型田下駄(青谷横木遺跡)

高足型田下駄イラストについては、こちらをクリックして下さい→(pdf:2333KB)

高足型田下駄の一部(本高弓ノ木遺跡)

令和3年4月9日から当センターで開催している企画展「いにしえの田園風景(春)」について、その見どころを詳しく説明します。

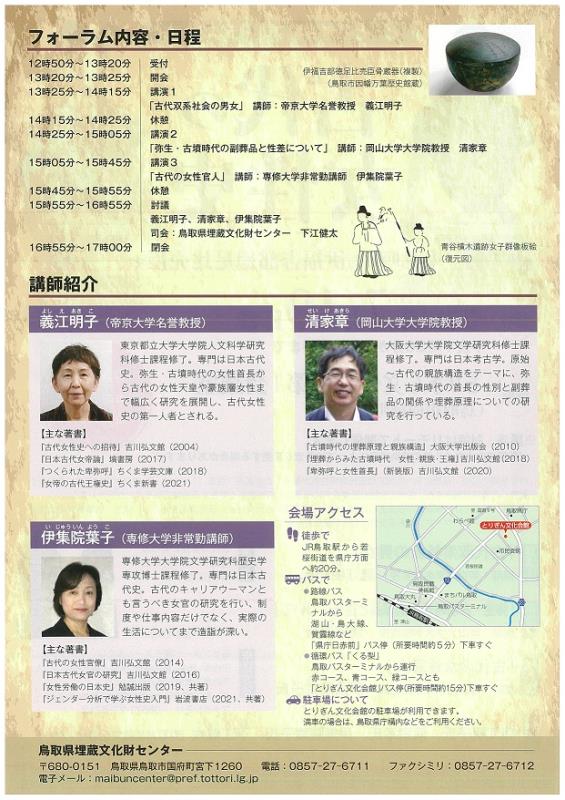

第2回目は、泥除(どろよ)けです。泥除けは、鍬(くわ)の身や柄にとり付けて、鍬を振り下ろした時にはねる泥が使用者にかからないようにするものです。当初は鍬の身にはめ込むだけのものが主流でしたが、弥生時代後期(約1900年前)になると、全国各地で様々な形や装着方法が現れます(図)。

今回展示している良田中道(よしだなかみち)遺跡(鳥取市)の古墳時代前期(約1700年前)の泥除けは、鍬の身と組み合わされた状態で出土した県内2例目の貴重な事例です(写真)。泥除けの上部を鍬の身にはめこみ、孔をあけて鍬の身と緊縛するタイプで、北陸地方でよくみられるものと似ています(図左下)。国史跡青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡の出土品をはじめ、山陰地方の木製農具や容器は、北陸地方との繋がりが見受けられ、今回の事例もその事を裏付けるものと言えます。

ちなみにこの泥除けは、1937年の奈良県唐古・鍵(からこ・かぎ)遺跡の発掘で出土して以来、謎の木器とされていましたが、約50年後に鍬の身と柄と泥除けが全て組み合った状態で出土したことで、ようやくその機能が分かったという逸話があります。良田中道遺跡のように装着したままの発見例は、実際の使用状況を示すもので、また新たな発見に繋がる可能性をもつ重要な資料と言えます。

図 泥除けと装着例

鍬身(左)と泥除け(右)

泥除け装着状況(良田中道遺跡出土)

令和3年4月9日から当センターで開催している企画展「いにしえの田園風景(春)」について、当センターのホームページやフェイスブックでその見どころを詳しく説明します。

記念すべき第1回目は、展示の主役ともいうべき農具のつくり方について説明します。

写真の木の板は、松原田中遺跡(鳥取市)の弥生時代前期末(約2,300年前)の小さな溝から出土しました。板の表面には3つのコブのような隆起がありますが、これは製作途中の木製鍬先の身が3つ繋がっているものです。これは「連作未成品」と呼ばれるもので、コブの部分は鍬の柄穴があけられる隆起部分にあたります。この「連作未成品」は、実は県内唯一の出土資料であり、今回が初公開となります。

稲作が始まってから、木製農具がつくられるようになりますが、材料はカシ(アカガシ亜属)やコナラが多く用いられています。まず、丸太にクサビを打ち込んで、年輪の中心から放射状に割り裂くと、「ミカン割材」と呼ぶ素材が多くとれ、その素材を使って農具を製作していきます。鍬先は基本的に、1本の「ミカン割材」から2~4つを連続して製作する効率的な作り方をしており、一本の木から多くの鍬先を作ることができる大変効率的な方法で作っています。

木の特性を把握し、また限られた資源をいかに効率的に使うかという弥生時代の人々の工夫が表れています。

松原田中遺跡出土連作未成品

木製鍬先の作り方の図はこちらをクリックして下さい。

↓

図1「木製鍬先の作り方」 (pdf:1167KB)

令和3年4月9日から5月28日まで、当センターで企画展「いにしえの田園風景(春)」を開催しています。

弥生時代の開始以降、私たち日本人と深いつながりのあるお米づくりの情景を、出土遺物を通して感じていただくものです。今回は、春から夏にかけての田起こしから田植えまでに関する資料を展示しています。9月には「いにしえの田園風景(秋)」も開催しますので、そちらも続けて御覧いただけると幸いです。

また、令和3年4月17日(土)午後1時30分より、当センターにて、この企画展にちなんだ「鳥取まいぶん講座」を開催します。この講座で、企画展の見どころを詳しく説明しますので、是非お申込み下さい。

このたび開催を予定していました次の講座、フォーラムについては、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、開催日を延期することとしました。

ついては、今後、開催日など詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。

【開催延期】

・古代山陰道概報刊行記念 特別講座『古代山陰道を学ぶ』

(当初開催日:令和3年5月22日(土))

・クシナ城概報刊行記念『クシナ城から中世城館の保存と活用を考えるフォーラム』

(当初開催日:令和3年5月30日(日))

[令和3年5月掲載]

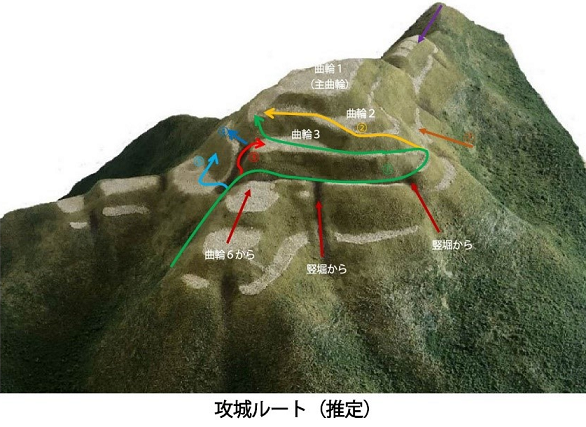

令和3年5月1日(土)午後9時54分放送の「マルっと!とっとり」で、「最新の技術で蘇る!謎多き狗尸那城」として令和2年度に作成した狗尸那城跡(鳥取市鹿野町鷲峰)のジオラマが紹介されます。

取材当日はBSS放送の森谷佳奈アナウンサーに取材いただき、最新の航空レーザ測量の成果を元に作成した立体的なジオラマを使って、狗尸那城の切岸や、竪堀、横堀を駆使した城の構造について説明させていただきました。放送をぜひ御覧ください。

なお、残念ながらゴールデンウィーク中は閉館していますが、ゴールデンウイーク後も埋蔵文化財センターの展示室でご覧いただけます。

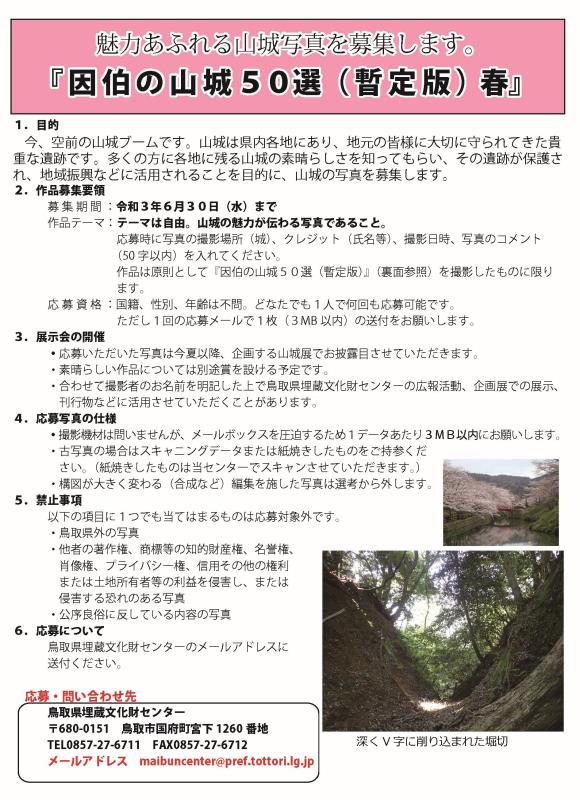

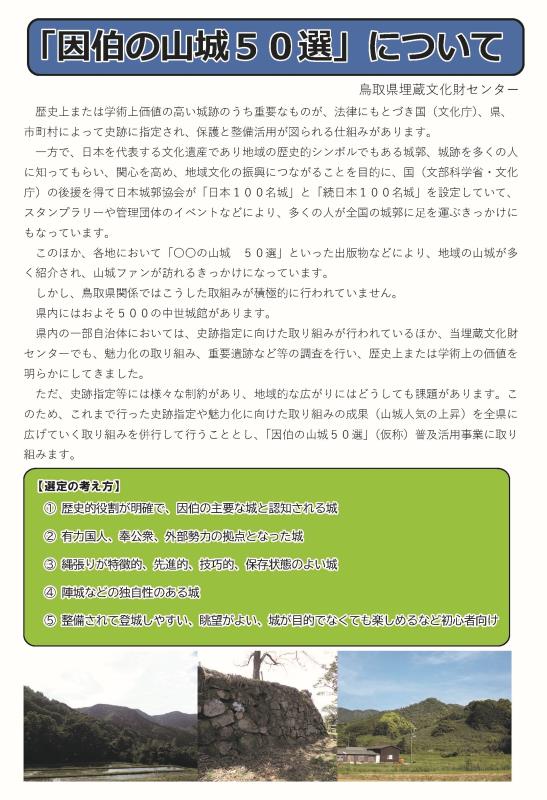

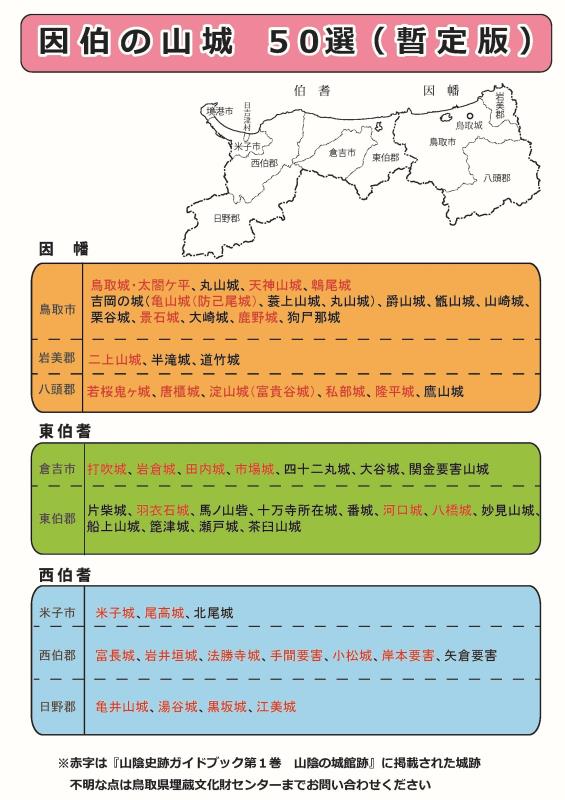

県内にはおおよそ500の山城があります。

その中から選りすぐりの50城を選んで、地域資源としてPRしていく取組みです。

戦国時代の山城は、その地域の歴史を物語り、各地域にあります。

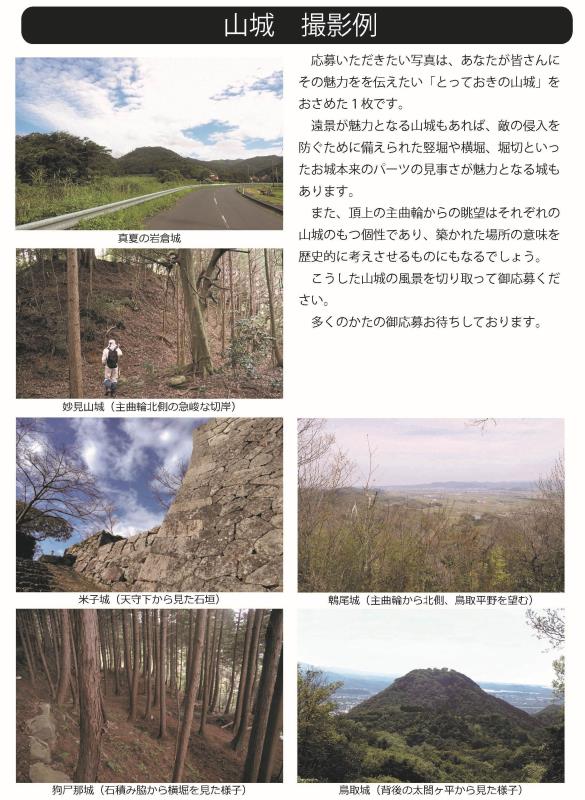

暫定で候補とした山城の中から、皆様の地域にある山城やこれぞ一押しの山城の魅力をベストショットにしてお送りいただけませんか?

皆様から推薦のあった写真は、広く展示させていただき、山城50選の参考にさせていただきます。

→ 案内チラシはこちら (913KB)

[令和3年3月掲載]

このたび作成した狗尸那城ジオラマは、新聞やテレビに取り上げていただきました。おかげ様で、平日にも関わらず埋蔵文化財センターへジオラマを見に来られる方が多く、皆さんから大変好評をいただいています。一方で何よりもジオラマの地元にも初お目見えをするため、打ち合わせに合わせて鹿野町の小鷲河地区公民館に1時間あまり出張展示しました。

皆さん狗尸那城現地の状況はよく知っておられますが、ジオラマをじっくりと眺め、改めて「すごい、全体がよく分かる」、「城の中で堀や溝が置かれている場所がよく見える」、「小さいが迫力がある」と感心され、喜んでいただきました。

地元での講演や現地解説の中で、狗尸那城について何度も説明をしてきましたが、立体的に見えることで印象がガラッと変わり、山城のすごさが伝わるような気がします。

今後、地元や公民館をはじめ、色々な場所でジオラマを展示し、多くの方に狗尸那城の姿を知っていただく機会をつくりたいと思います。

[令和3年3月掲載]

現在、当埋蔵文化財センターでは、企画展「東伯耆の中世城館」を開催中ですが、その中の「クシナ城跡」ジオラマが今ホットです。ジオラマを見学された方々から、「全貌が見えたクシナ城は、迫力がある!」などの声も聞かれ、多くの皆様がこのジオラマを目当てに来館されています。

そして、先日、皆様にご案内いたしました新刊3冊がこの令和3年3月20日(土・祝)に販売開始になります。

新刊は、「青谷古代山陰道」、「戦国亀井と狗尸那城」、「鳥取県埋蔵文化財センターのあゆみ 追補」です。

今、話題の「クシナ城跡」ジオラマをご覧になりたい方、いち早く新刊を手に入れたい方、是非とも令和3年3月20日(土・祝)は埋蔵文化財センターへご来館ください!!

令和3年3月20日の開館時間は次のとおり。

〇開館時間:20日(土)春分の日 午後1時から午後5時まで

話題の「クシナ城跡」ジオラマ

販売開始する新刊3冊

[令和3年3月掲載]