令和4年11月25日(金)から、当センター入口ロビーで、「出土品からみた道の祭祀 -青谷横木遺跡の木製祭祀具-」を開催しています。

これは、12月10日(土)に開催した古代山陰道特別講演会「古代の道の祭祀」に関連し、現在当センターが進める鳥取市青谷地域の古代山陰道の発掘調査を始めるきっかけともなった鳥取市青谷横木遺跡から大量に出土した木製祭祀具と、遺跡で見つかった古代山陰道との関連を紹介するものです。

青谷横木遺跡の木製祭祀具の特徴として、「馬形(うまがた)」と呼ぶ馬をかたどった木製祭祀具が特に多いことが挙げられます。こうした傾向は道路や交通に関わる遺跡で見られます。青谷横木遺跡は古代山陰道が青谷平野東側の急峻な丘陵の麓に位置することから、当遺跡の木製祭祀具は道に関わる祭祀に関連したものと考えられます。

また、同時開催として、「甘く見るなよ!お砂糖の力」を展示しています。これは、当センターが取り組んでいる「トレハロース」を使った出土木製品の保存処理方法について紹介するものです。食品に使われる糖の一種「トレハロース」が、出土品の保存処理にどのように使われているのか分かりやすく解説していますので、合わせて御覧ください。

ロビー展示の様子

令和4年11月14日(月)の記事で御紹介した青谷横木遺跡(鳥取市青谷町)では、高速道路建設に伴う発掘調査事業で、多種多様な2万点を超える木製祭祀具が出土しました。出土点数の多さから全ての木製祭祀具を発掘調査事業の期間に十分に整理しきれなかったため、当センターでは平成30年度から木製品の保存処理や図化といった再整理事業を進めています。再整理の過程でみつかった新たな発見は、ホームページ等でその都度、御紹介しています。

11月25日(金)からは、「出土品からみた道の祭祀」と題し、古代山陰道が見つかった青谷横木遺跡(鳥取市青谷町)の木製祭祀具を当センター入口ロビーにおいて展示中です。

ぜひ、御来館ください!

スチームを使った木製祭祀具クリーニング作業

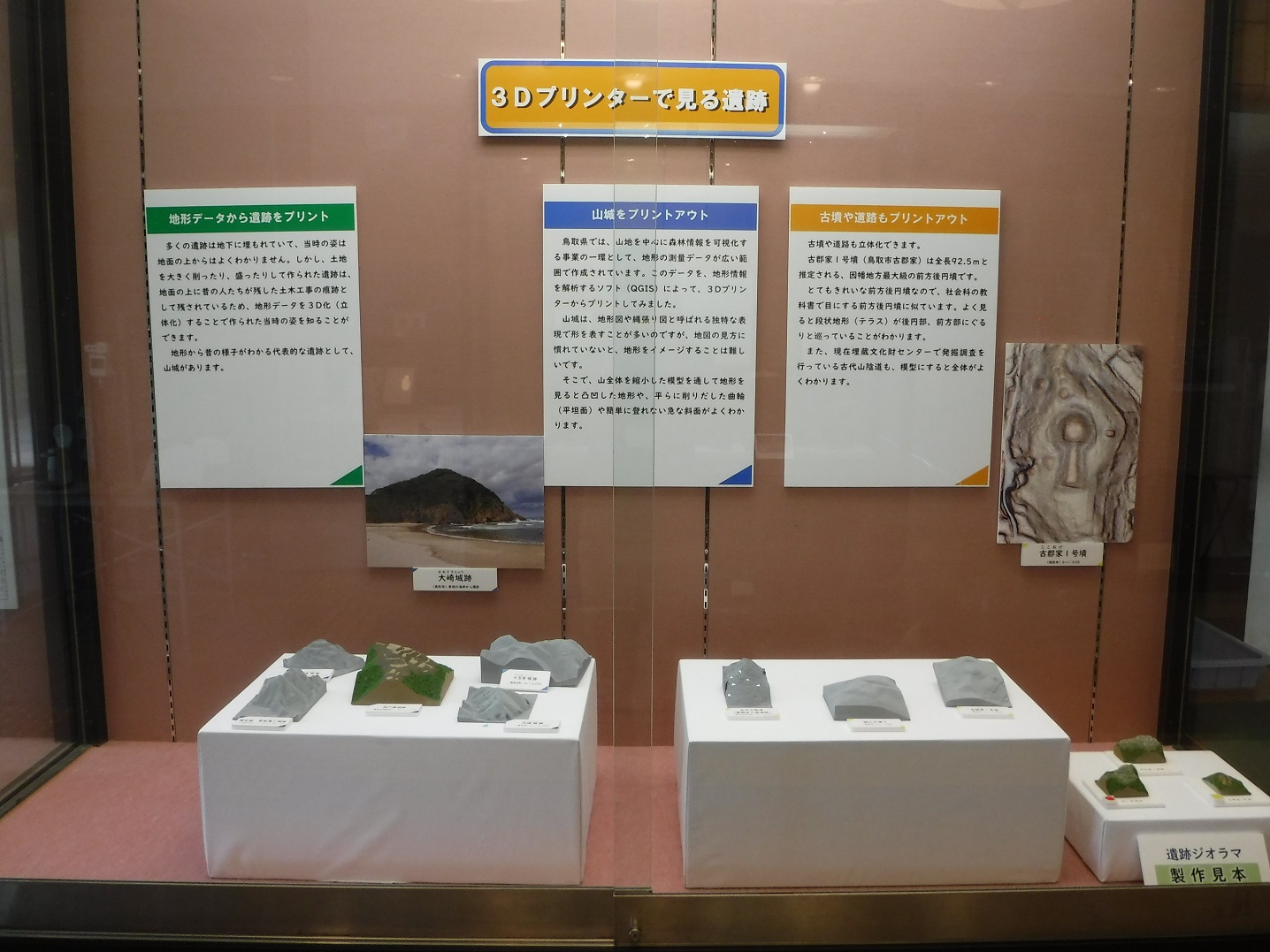

鳥取県埋蔵文化財センターでは、令和4年7月29日からロビー展示「3Dプリンターで見る遺跡」を開催しています。

様々な三次元データを立体的に造形できる「3Dプリンター」。当センターでは、令和2年度に航空レーザー測量の成果を元に、「狗尸那(くしな)城」(鳥取市鹿野町)の1/400スケールのジオラマを作成し、その原型作成に3Dプリンターを活用しました。このジオラマは、木々に覆われて全貌がわかりにくい城の様子が一目でわかると好評をいただいています。当センターでは昨年度、入手しやすくなった3Dプリンターを導入し、航空レーザー測量や写真による三次元計測のデータを元に、遺跡や遺物を立体的に造形して活用を図る試みを行っています。

遺跡の測量データを3Dプリンターで造形する場合、適しているのは「山城」と「古墳」です。どちらも大きいうえに、ほとんどの場合草木に覆われており、現地に行っても見通しがきかず遺構がわかりにくく、全体がつかみづらい構築物です。これを3Dプリンターで打ち出してみると、一目瞭然、全体像が明らかとなり、しかも前後左右上下、あらゆる方向から観察することもできます。例えば、山城であればどちらの方向からの攻撃を意識しているのか、これまで図上あるいはパソコンの画面でしか確認できなかった事も、実際に目で見て検討できるのです。今回は、全国で初めて「つづら折り」の道路跡が見つかった養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡の「古代山陰道」も3D化しており、急斜面をジグザグに道路を通している状況がよく分かります。こうした立体物は、無限の可能性を秘めている、と言ったら大げさですが、今後幅広い活用が可能で、当センターとしても活用方法を検討していきたいと考えています。

なお、展示室では、こうした文化財に関わるデジタル最新技術を紹介した企画展示「文化財の三次元計測」を開催しています。会期はどちらも8月26日(金)までです。開館時間は平日9時から17時ですが、8月20日(土)午後(13時から17時)は特別開館しておりますので、どうぞ御来館ください。

ロビー展示の様子

令和4年1月21日に当センターのロビーの一画で、下駄の展示を始めました。日本の伝統的な履物である下駄は、古墳時代の中ごろ(約1500年前)に中国大陸から日本に伝わりました。今回は鳥取市・青谷横木(あおやよこぎ)遺跡から出土した奈良・平安時代の下駄と、米子市・米子城跡(よなごじょうせき)から出土した、江戸・明治時代の下駄を9点展示しています。

今でこそ下駄は庶民の履物という感覚がありますが、日本に伝わってきたころの下駄は祭祀に使われるような特別な履物でした。それから時代を経て官人、僧侶、富裕層にひろがり、庶民層にまで普及したのは江戸時代に入ってからのことです。

足を乗せる木製の台に、鼻緒(はなお)を通す3つの穴があき、裏に2枚の歯が付くという下駄の形は、古墳時代から現代にいたるまで大きく変わっていません。一つ大きな違いといえば、奈良・平安時代ごろまでの下駄は、つま先側の鼻緒を通す穴の位置が左右のいずれかに偏っているものが多く、靴と同じように左右がありましたが、平安時代の終わりごろ(約900年前)になると、ほとんどが現代の下駄と同じように真ん中に穴があくようになります。簡単に左右を履き替えることができますし、大量生産にも向いており、時代のニーズに合わせて形が変化していることがわかります。

展示中の下駄

つま先側の穴が右に偏ったもの(奈良・平安)

つま先側の穴が真ん中にあいたもの(江戸)

当センターでは、入口ロビーの展示を数カ月に1度入替えており、定期的に鳥取西道路関係の調査で出土した木製品で、新たに保存処理したものを中心に展示をしています。

令和4年1月17日から開始した今回の展示では、古代から近世にかけての下駄と約2700年前の神代(じんだい)ケヤキを材料として県内の木工職人さんに作っていただいた作品を紹介しています。

この内、神代ケヤキは、本高弓ノ木(もとだかゆみのき)遺跡(鳥取市)の縄文時代晩期の河道から出土した長さ11m、直径1mの巨木で、当センターの展示室前に輪切りにしたものを展示しています。この木材の一部を使って、日南町の中村建治さん(白谷工房)と河原町の藤本かおりさん(工房このか)に作品を作っていただき、ご寄贈いただきました。

中村さんは、寄木で作ったアクセサリー類が全国的に人気で、今回は丸を基調としたデザインのイヤリングやピアス、ネックレスを製作していただきました。藤本さんは、木工だけでなく、漆塗りも行われており、青谷上寺地遺跡の花弁高杯をモチーフにした作品などを製作していただきました。いずれも、神代ケヤキの濃い褐色や木目によって落ち着いた感じの作品で、実際に各工房で販売されています。

是非、実物を見ていただき、鳥取のいにしえの木材と現代の木工職人とのコラボレーションをお楽しみください。

全体の展示

「現代に生きる鳥取の木の文化」

中村建治さんの作品

藤本かおりさんの作品

令和3年9月10日に埋蔵文化財センターの入口ロビーの展示ケースに、「知っとこ!鳥取県の考古資料」コーナーを設けました。これは、一般にあまり知られていない鳥取県内の考古資料を紹介するもので、第1弾は「土製支脚(どせいしきゃく)」です。

現鳥取県を構成する旧因幡・伯耆国の原型ができた古墳時代終わり頃から古代(6世紀後半から8世紀頃まで)まで、山陰地方では煮炊きの際に「土製支脚」と呼ばれる土製品が使われていました。これは円柱あるいは円錐状の胴体の上部に、V字状もしくはU字状の頭部が直交して作られるもので、2個あるいは3個一組として煮炊きする甕(かめ)を支えたと考えられます。

この土製支脚は、これまで県内では県西部に特に濃密に分布し、東部にはほとんど存在しないとされてきましたが、近年の鳥取西道路の建設に伴う発掘調査で東部においても出土数が急増しました。また、地域ごとに土製支脚の形態が異なる事が知られていましたが、その分布にも興味深い点が見られることが分かりました。

今回の展示では、そうした土製支脚の、県内でも地域ごとに形態が異なる点や、その分布や地域性について紹介しています。企画展「いにしえの田園風景(秋)」と合わせて御覧ください。

なお、今後もこの「知っとこ!鳥取県の考古資料」コーナーは定期的に展示替えをしていく予定です。どうぞお楽しみに。

展示の様子

「夏休み自由研究お助け展示」を令和3年8月27日(金)まで開催しています。

夏休みに入って2週間程過ぎましたが、自由研究のネタをお探しではありませんか?そんな時には、当センターの「自由研究お助け展示」をご利用ください。

道路脇の小山にある古墳など、普段みなさんが気づいていない遺跡は結構あります。そして、それは絶好の自由研究のネタになります。このような自由研究のネタになる身近な遺跡や歴史のテーマを、「ネタ1」から「ネタ3」まで展示でご紹介しています。

また、この展示だけではなく、自由研究の見本の展示、そして、自由研究の参考となる常設の出土品展示、クシナ城ジオラマなどもあります。

夏休み期間限定の当センターホームページ「夏休み自由研究のヒント」も公開中です。

この夏休みは、当センターを使って一味違う自由研究作りをしてみましょう!!

→「夏休み自由研究のヒント」はこちら

→自由研究のネタ探しに便利な「鳥取遺跡MAP」はこちら

夏休み自由研究お助け展示と古代まつり体験作品

自由研究見本展示

年明け(令和3年1月)に紹介した鳥取市青谷横木遺跡で出土した「牛形」の展示を始めました。

この展示に合わせて、当センターで行っているトレハロースによる保存処理が終わった木製品の展示速報コーナーもリニューアルしました。その中には、新年らしく(?)、名前に「琴」の文字がつく製品も含まれています。センターにお出かけの際は、ぜひご覧ください。

令和2年10月に埋蔵文化財センター入口ロビーの展示替えをしました。

今年度保存処理を終えた古代の木製祭祀具(もくせいさいしぐ)を展示したことは以前御紹介しましたが、それ以外の展示ケースも展示内容を入れ替えています。

ロビー奥の展示ケースは、「古代の『名産品』」と「中世の鳥取」をテーマにしています。「名産品」のコーナーでは、弥生時代にいち早く盛んに行われていた「玉作(たまつくり)」と、平安時代の「延喜式(えんぎしき)」で鉄の貢納国(こうのうこく)とされた伯耆の「鉄生産」を示す資料を展示しています。玉は素材を北陸や北近畿、出雲など他地域から入手しており、原料を輸入して製品を輸出する現在の日本の姿と重なります。また、鉄生産では、貢納品の鉄をどこでどのように作ったのかを知る、貴重な資料を展示しています。

また、その隣のケースでは、中世の資料を展示しています。鎌倉時代の屋敷の隣から見つかった墓に納められていた中国製の青磁(せいじ)や土器類、山の斜面で見つかった、室町時代の15,000枚以上もの埋蔵銭など、注目される資料を紹介しています。

ロビー展示では、今後もたびたび展示替えを行う予定ですので、どうぞお楽しみに。

1階ロビー展示の紹介、第3回です。

鳥取西道路の建設に伴う発掘調査では、これまであまり明らかになっていなかった古代(飛鳥時代~平安時代)の遺構・遺物が多量に確認されました。

この中には、当時の役所(官衙)に関連すると思われるものも多く、文書事務に関わる硯や墨書土器、役人が身につけた帯金具や銭貨などが見つかっています。低湿地の遺跡が多かったこともあり、文字を書いた「木簡」が多く見つかったのは特筆されます。

また、人や馬、刀などをかたどった「形代」や先を尖らした「斎串」などの「木製祭祀具」も多量に見つかりました。これらの木製祭祀具は、公的な施設周辺で執り行われた儀礼で使われたもので、いくつかの遺跡ではまとまって大量に出土しており、周辺にはそうした施設が存在したと考えられます。

展示室入り口横の展示ケースでは、こうした古代の出土品を紹介しています。

[令和2年6月掲載]