一般検査では患者様から提出された尿や便などの検体を用いて検査をします。

尿定性検査

尿は腎臓によって生成される排泄物で、水分と老廃物など過剰物質が主成分です。

尿中に排泄された成分(タンパク質・糖・血液・ケトン体など)を検査することによって腎・泌尿器系の異常や糖尿病の状態などの情報が得られます。

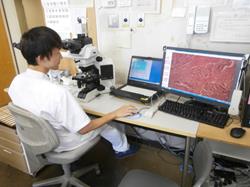

尿沈渣検査

尿に含まれる有形成分(赤血球・白血球・細胞・塩類など)を観察することで腎臓および尿路系(尿管・膀胱・腎臓など)の状態を知ることができます。

当院では自動分析装置を用いてスクリーニング検査(ふるい分け検査)を行い、異常があったものを顕微鏡で詳しく確認しており、迅速性と正確性を両立させています。

その他尿検査

尿を用いて、妊娠反応の検査や薬物なども調べることができます

便潜血検査

糞便中に含まれる血液成分を調べることで消化管の出血がわかり、大腸がんなどの早期発見に有用です。

寄生虫検査

顕微鏡で便中の虫体や寄生虫卵を観察します。

鼻汁好酸球検査

花粉症などアレルギー性疾患の時に好酸球(白血球の一種)が増加します。鼻汁の染色を行い、好酸球を顕微鏡で観察します。

赤血球、白血球、血小板を迅速かつ正確に測定することで、診断及び治療の経過観察に用いられています。

また、止血機能のスクリーニングとして血液凝固検査を行っています。

更に、骨髄やリンパ節などの細胞の種類を調べる細胞抗原検査(フローサイトメトリー)も行っています。

血液検査

貧血の指標となる赤血球、細菌・ウイルス感染や炎症などの指標となる白血球、止血作用の指標となる血小板などを測定しています。

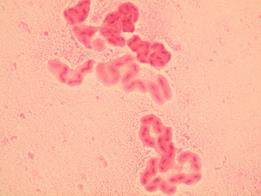

血液塗抹標本

血液塗抹標本を作製し、顕微鏡で形態観察や細胞分類を行っています。白血病などの経過観察などに用いられています。自動顕微鏡装置も併用しています。

血液凝固検査

止血機能を調べる検査で、心筋梗塞などの予防・治療に用いられる経口抗凝固療法のモニタリングなどに用いられています。

骨髄検査

血液疾患の診断や病態把握に際し、骨髄穿刺が行われ、ベットサイドでの塗抹標本の作製を行っています。

更に、細胞数の算定や細胞分類、特殊染色なども行っています。

細胞抗原検査(フローサイトメトリー)

細胞を蛍光染色してレーザー光を当て、蛍光量や細胞の大きさ、内部構造を分析しています。細胞の種類や血球の分化段階を調べ、白血病や悪性リンパ腫などの造血器腫瘍の診断に用いられています。

血液や尿などの検体で自動分析装置を用いて、肝機能、膵機能、腎機能、心機能、腫瘍マーカー、ホルモン、血中薬物濃度や感染症などを迅速かつ正確に測定しています。がんの早期発見につながる腫瘍マーカーや、生活習慣病やメタボリックシンドロームの関連項目など様々な検査(AST、ALT、γ-GTP、総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、血糖、HbA1cなど)を行っています。

生化学検査

微量の血液で、ASTやALTなどの血清中の酵素成分、尿素窒素やクレアチニンなどの含窒素成分、コレステロールや中性脂肪などの脂肪成分、鉄やマグネシウムなどの生体金属成分、その他リウマチ因子、CRP、免疫グロブリンなど多数の項目を測定しています。

1時間に2000テストを処理する能力を持つ自動分析装置を2台使い、より迅速に正確な結果を臨床に提供しています。

血糖・HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)

血糖、HbA1cそれぞれの専用装置を用いて測定することによって、迅速な結果報告が可能です。HbA1cは、採血日から過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映しています。

免疫学検査査

CEA、AFP、CA19-9、PSAやPIVKA2.などの腫瘍マーカー、TSH、FT3、FT4やE2などのホルモン、心機能マーカーのBNP、心筋マーカーのトロポニンT、肺の線維化マーカーのKL-6などを測定しています。以前は、検査に時間がかかっていましたが、現在は採血後1時間以内に結果が報告できるようになり、当日の診察に間に合うようになりました。

感染症検査

B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスやHIVなどの感染症項目を測定しています。

B型肝炎の検査では関連の項目を検査することにより、感染の状態などを把握することができます。

輸血は貧血や出血といった病態に有効な補充療法であり、当院では鳥取県内で2番目に多く輸血用血液を使用しています。しかし、輸血は薬物治療と異なり血液細胞の移植であり、輸血用血液はヒトの血液から作られているため不適合や副作用が生じる可能性があります。輸血部門では、より安全な輸血を行うための検査や輸血用血液の保管管理をしています。

また、善意の献血によって得られた輸血用血液は貴重な医療資源であり、無駄なく有効に利用されるように努めています。

血液型検査

輸血に際して最も重要とされる血液型であるABO血液型(A型、B型、O型、AB型)とRh血液型のD因子(Rhプラス、Rhマイナス)の検査を行っています。また、200種類以上ある血液型のうち、輸血に大きく影響する血液型15種類の検査が可能です。

赤血球不規則抗体検査と交差適合試験

安全に赤血球輸血を行う前には、同じ血液型でも受血者(患者様)と輸血用血液が反応しない(適合)であることを検査で確認する必要があります。まず、受血者にABO血液型以外の赤血球抗原に対する抗体(赤血球不規則抗体)の有無を確認し、赤血球不規則抗体が無ければ安全な条件で輸血を行います(コンピュータークロスマッチという方法を用いています)。また、赤血球不規則抗体がある場合は、その抗体と反応する抗原を持たない輸血用血液を準備し、交差適合試験を用いて受血者と反応しないことを確認して適合する血液の輸血を行います。

輸血用血液製剤の出入庫管理・保管

献血により得られた輸血用血液は、日本赤十字血液センターから購入後、各々の適正な保管方法で管理し、輸血用血液の無駄が少ないように必要量を適時適切に患者様へ供給しています。

自己血輸血製剤の保管・管理

自己血輸血は手術などで輸血が必要になると予測される際に、予め採血して貯めておいた患者様自身の血液を輸血する方法です。自己血輸血は他人の血液を輸血した時に起きる可能性のある輸血副作用を防止することができる最も安全な輸血方法です。採血後の自己血は適切な保管方法で輸血部門に保管しています。

輸血副作用情報の管理

輸血は他人の血液成分を輸注する血液細胞移植である為、副作用や合併症を完全に防止することは不可能です。輸血部門では、患者様の輸血後の副作用情報を収集し、血液センターと協力して原因の調査を行っています。また、これらの情報から次回の輸血時に、必要があれば特殊な血液製剤を準備し輸血副作用の防止と軽減に役立てています。

輸血歴情報の管理

輸血された患者様の記録(患者氏名、住所、当該血液製剤の名称、製剤番号、使用年月日等)は法律により医療機関で少なくとも輸血後20年間保存することが義務付けられています。この制度は、万が一輸血による感染の可能性が考えられた場合、輸血された患者様を特定し適切に対処するために行うものです。また、輸血前に患者血液を保管することと輸血後に肝炎などの感染症検査を行うことで、輸血後感染症の早期発見にも努めています。

細菌検査室では、患者様から採取されたいろいろな材料(喀痰、尿、便、血液など)から、感染症の原因となる微生物を見つけ、どのような抗菌薬が有効であるかを調べ、感染症治療に役立つデータを提供しています。また、院内感染対策チーム(ICT)に参加し、薬剤耐性菌の検出状況、薬剤感受性率などのデータを提供し、院内感染の防止に努めています。

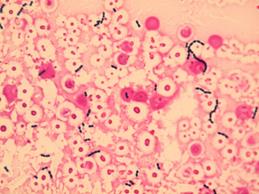

塗抹検査

検体をスライドガラスに塗ってグラム染色をし、顕微鏡で観察します。

培養・同定検査

検体を培地に塗って培養し、発育してきた菌の性状を調べ、菌の種類を決定します。

薬剤感受性検査

培養で起炎菌が認められたら、どのような抗菌薬が有効であるかを調べます。

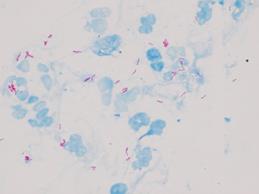

抗酸菌検査

当院は結核病棟を有するため、結核菌の遺伝子検査(LAMP法)、蛍光顕微鏡を用いた塗抹検査、液体培地を使用しての抗酸菌培養を実施しています。

感染症迅速検査

インフルエンザウイルス、アデノウイルス、ノロウイルスなどの各種迅速検査を行っています。

穿刺液一般検査

髄液、胸水や腹水、関節液など穿刺液の一般検査を行っています。

生理機能検査は検査担当者が患者さんに直接接して行う検査です。主に電気生理学的検査(心電図、脳波、筋電図など)や超音波検査などを実施しています。

心臓生理機能検査

心臓の働きにより血液は血管を通して体内を循環しています。これら心臓や脈から得られる弱い電気信号を増幅記録して波形として捉え診断に用います。不整脈や狭心症、心筋梗塞などの診断に有用です。また、ABI検査では四肢の血圧を測定することで動脈硬化や狭窄の有無を調べることができます。

・心電図検査

- 安静時心電図

- 各種負荷心電図

- トレッドミル心電図

- ホルター心電図(ホルター心電図・携帯型自動血圧測定付・イベントレコーダ型)

・脈波検査

・ABI/CAVI検査、SPP検査

肺機能検査

肺の機能は大気中の酸素を体内に取り込み、体内で産生される二酸化炭素を体外に放出することです(ガス交換と言います)。下記の検査により肺胞や気管支の障害等を評価します。また術前に肺の状態を知る為にも大切な検査です。また、喘息の診断、管理のために呼気中の一酸化窒素濃度の測定を行っています。

- SVC(肺活量)

- FVC(努力性肺活量)

- MVV(最大換気量)

- FRC(機能的残基量)

- DLCO(肺拡散量)

- 呼気一酸化窒素測定

超音波検査

胸部や腹部などの体の表面から超音波をあてて体内の各臓器を検査します。検査に用いる超音波は人体に無害で被爆の心配はありません。「超音波検査」や「エコー検査」と言われますが、言い方が違うだけで同じ検査です。

以下の領域で実施しています。

- 腹部(消化管を含む)、

- 心臓

- 血管系(上下肢動静脈、頚部動脈、腎動脈など)

- 表在(甲状腺、乳腺、表在リンパ節検索など)

神経・筋機能検査

神経は脳と脊髄を合わせた中枢神経系と、脊髄から四肢に伸びている末梢神経系とに分けられます。これらの神経活動電位をいろいろな測定法で導出し、波形記録することで神経機能の評価に役立ちます。

- 脳波

- 大脳誘発電位(ABR)

- 体性感覚誘発電位(SEP、SSEP)

- 視覚誘発電位(VEP-F、VEP-P)

- 神経伝導速度(上下肢各神経:MCV・SCV・F-wave)

- 顔面神経

- 磁気刺激

- 筋電図

- 新生児聴力検査

平衡機能検査

めまいや平衡障害の診断に不可欠な検査で、眼振検査、電気眼振記録、温度眼振検査などを耳鼻科外来検査室に出向いて行っています。

- 重心動揺

- 直立/Mann

- 遮眼書字

- 足踏み

- 自発眼振

- 視運動性眼振パターン(OKP)

- 視標追跡(ETT)

- 温度眼振(Caloric test)

- Visual suppression test

音声機能検査

嗄声(声がれ)などの発声障害の際に、音声の音としての性質・強さ・高さの評価を行います。

- 音域検査(Pitch)

- 発生時呼気流(Flow)

- 声の強さ(Intensity)

他科支援業務

-

心臓カテーテル検査、経皮的冠動脈形成術時の補助業務(ポリグラフの監視・操作、IVUS、OFDI、FFR等の操作)

- 心臓電気生理学的検査(EPS)及びアブレーション時の補助業務(EPS画面操作など)

- ペースメーカチェック時の機器操作

- ラジオ波焼灼術時のアブレーター操作

その他検査

- 眼底カメラ

- 眼圧測定

- サーモグラフィ

- 皮下連続グルコース測定

患者さんから検査や手術で提出された組織や細胞について、病理学的診断を行う部門です。

診断内容に応じて治療方針が決定します。

組織診断

内視鏡や手術等で提出された組織はパラフィン浸透させ、顕微鏡で観察できる標本を技師が作製し、病理医が診断します。術中迅速診断も行います。

必要に応じ、免疫染色・特殊染色も行います。

細胞診断

喀痰や尿などの検体から技師が標本作製をします。病変部位に直接針を刺して検体を採取する現場に出向いて、標本作製に携わることもあります。

その標本を細胞検査士がチェックを行い、指導医が最終診断を行います。

組織診に比べ採取が容易で診断までに時間がかかりませんが、確定診断は組織診断となります。

病理解剖

臨床診断の確認とその他の病変検索に、病理医の執刀のもと臨床検査技師や研修医などのスタッフで行います。

婦人科で行う不妊治療に、人工授精・体外受精・受精卵や精子の凍結など高度生殖医療技術を持って対応しています。

診療科や院内各種チームなど様々な業務に参加しています。臨床検査技師はチーム医療の一員としても活躍しています。

- 骨髄移植

- 体外受精などの生殖医療

- 糖尿病教室

- 臓器提供施設委員会

- 院内感染対策チーム(ICT)

- 栄養サポートチーム(NST)

- 災害医療派遣チーム(DMAT)

- 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

認定資格

- 認定輸血検査技師 1名

- 細胞検査士 4名

- 国際細胞検査士 3名

- 超音波検査士(消化器6名、体表臓器4名、循環器4名)

- 認定臨床微生物検査技師 1名

- 感染制御認定臨床微生物検査技師 1名

- 認定血液検査技師 1名

- 認定一般検査技師 2名

- 認定管理検査技師 1名

- 認定病理検査技師 1名

- 認定臨床エンブリオロジスト 1名

- 血管診療技師 1名

- 脳神経超音波検査士 1名

- 緊急検査士 6名

- 二級臨床検査士(微生物学2名、血液学3名、循環生理学3名、神経生理学2名、免疫血清1名)

- 日本糖尿病療養指導士 1名

- 日本DMAT隊員 2名

- BLSヘルスケアプロバイダー 1名

- 認定認知症領域臨床検査技師 2名

- 心血管インターベンション技師 1名

- 認定サイトメトリー技術者 1名

- 認定救急検査技師 1名

- 認定心電検査技師 1名

研修の受入れについて

当院では学生実習(見学)等も積極的に受入れています。

指導に当たっては、臨床検査技師実習施設指導者並びに各種認定資格者等が対応します。また、実習プログラム等の相談も可能ですが、事務上の手続きが必要ですので、下記へご連絡下さい。

(連絡先)

鳥取県立中央病院 医療技術局

中央検査室 室長 岡田早苗

電話:0857-26-2271(内線:7410)