ゴールデンウィークを挟んで打吹(うつぶき)城(倉吉市)、黒坂城(日野郡日野町)、の2つの山城のウォークを行いました。

今回は令和4年5月14日(土)に開催した黒坂城ウォークを報告します。

黒坂城は、黒坂の町の背後にそびえる標高302mの山頂から山麓にかけて築かれています。この城は、慶長15(1610)年に伊勢亀山(現三重県亀山市)から2万石の加増を受け、領地替えされた関氏により、築城されました。

ウォーク当日は晴天に恵まれ、日野町教育委員会、黒坂鏡山城下を知ろう会のみなさまの協力を得て開催しました。日野町公民館から麓まで徒歩約20分、さらに麓から約10分の山道を歩いて山頂に到着しました。山頂には南北に細長い曲輪(くるわ)があり、これが主郭(しゅかく)に相当します。主郭を含め山頂の各曲輪は周囲に土塁(どるい)を備えており、こうした土塁を伴う構造は周囲の山城にはみられません。この城には天守台のような施設は見当たりませんが、主郭から尾根を南にくだった中腹に櫓台(やぐらだい)が設けられています。その周囲には石垣に使われた石材が点在しており、石材には矢穴(やあな)と呼ばれる石材を分割する際に掘られた楔(くさび)の跡が残されています。現在は失われていますが、山頂部は石垣による整備が行われたようで、曲輪の側面にその痕跡として石垣の裏込石(うらごめいし)が露出しています。

江戸時代、一国一城令を経て黒坂城は廃城となりましたが、鳥取藩は黒坂城跡に町政の中心を担う陣屋(じんや)を構え、家臣福田氏を配置しました。江戸時代の絵図によれば山麓部の広い曲輪に陣屋施設がおかれたことがわかります。

黒坂城は、JR伯備線黒坂駅の後ろにあって、交通の便もよく町民の方にとっても大変身近な山城です。それほど高くない山城ですが、参加者から「見慣れた山だけど、山頂まで歩くのは初めて」、「山の中で解説を受けておもしろかった」といった感想をお聞きしました。黒坂城は、江戸時代の初め頃、戦時に備え山頂を山城として整備した様子や、その後、太平の世を迎え、山麓部に役所施設としての陣屋が整備された状況を一度に楽しめる貴重な城跡です。多くの方に訪れていただきたい山城の一つです。

主郭の様子

山麓部での解説状況

令和2、3年度に発掘調査を行った「狗尸那城跡」(鳥取市鹿野町)の発掘調査報告書を刊行しました。因幡国西部のシンボル、鷲峰山(じゅうぼうさん)の中腹に築かれた狗尸那城跡の発掘調査では、頂上の主郭(曲輪1)で大型の礎石建物跡がみつかり、主郭をめぐる切岸(きりぎし)には石積みが施されていました。城跡に残る防御施設の様相からは、臨戦態勢に置かれた城との認識が妥当と考えられる一方で、主郭を中心とする主要部は建物跡をはじめ石材を用いた施設が配置されるという、アンバランスな状況を発掘調査によって確認しました。

少ないながらも出土遺物は、15世紀後半から16世紀前半のものが主体ですが、トレンチ調査を行った切岸や曲輪には改修跡と考えられる痕跡もあり、遺物の時期よりも城は長い期間機能したと考えられます。

また、城の立地、調査で得られた遺構、遺物の様相から中世のある段階に狗尸那城が「鹿野城」と呼ばれた可能性も考えられるなど、大きな成果を得ることができました。

これらのことをまとめた報告書を当センターで販売しています(頒布価格1,000円)。

ご購入方法はインク先をご覧ください→リンク先

「狗尸那城跡」発掘調査報告書

[令和4年5月2日掲載]

ゴールデンウィークを挟んで打吹(うつぶき)城(倉吉市)、黒坂城(日野郡日野町)、の2つの山城のウォークを行いました。

今回は打吹城ウォークの開催をご報告します。

令和4年4月29日(金)に開催した同ウォークは、倉吉市のシンボル打吹山に築かれた城の痕跡をご案内するものでしたが、残念ながら、当日は連休中、唯一、朝から雨が降りしきる天候となってしまい、頂上までのご案内はあきらめました。しかし、市民の憩いの山として親しまれている打吹山は、実は石垣や瓦を伴う織豊系城郭(しょくほうけいじょうかく)であることを知っていただくのが、このウォークの狙いでした。

雨が降るあいにくの天候の中ではありましたが、倉吉博物館横の駐車場から、途中にある鎮霊神社(しずみたまじんじゃ)まで歩き、軒下をお借りして、山の頂上に築かれた天守台や主郭をめぐる石垣について解説しました。頂上には瓦片が散見され、礎石状の石もみられ、未確認ですが瓦を用いた建物があったようです。この城は、石垣の様相や瓦の年代から、戦国時代末から近世初頭のもので、当時、東伯耆を治めた羽衣石(うえし)城(湯梨浜町)主の南条氏によるものと考えられます。

また、大変興味深いこととして、打吹山と南条氏累代の居城が築かれた羽衣石山には、天女伝説が共通して伝わっており、南条氏の居城が羽衣石城から打吹城へ移ったことが影響した可能性が考えられています。

登山だけでなく、ぜひとも打吹山を城跡として楽しんでいただけたらと思います。

鎮霊神社で職員(中央の奥)が説明している様子

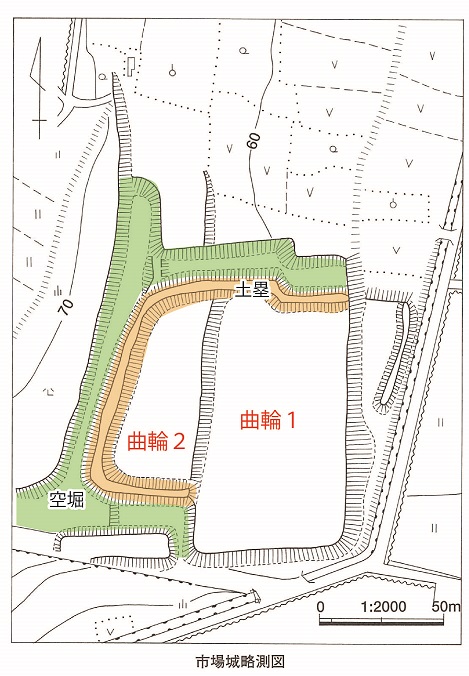

倉吉市の市場城(いちばじょう)跡は、丘陵裾部に平面がコの字形をした大きな空堀と土塁をもつ城跡です。(参考:市場城跡の発掘調査その1)

市場城の大きな特徴の一つである空堀は、堀底から堀上まで7m以上、堀底から上を見ると高いかべ(土塁や切岸)となっています。堀幅は広いところで15mほど、底は、広いところで3mほどあり、堀底を歩くと壁に囲まれた感じがし、巨大な防御施設の中を歩いている実感がわいてきます。この空堀の内側に設けられるのは高さ5mの土塁で、内部の曲輪面をがっちりと囲んでいます。

市場城内部の曲輪を強固に囲む土塁は、鳥取城を攻める際に織田方によって構築された「太閤ヶ平」(たいこうがなる:鳥取市)や、羽衣石城(うえしじょう:湯梨浜町)の背後に築かれた十万寺(じゅうまんじ)の城跡(湯梨浜町)にみられる土塁に匹敵する、県内有数の規模を誇ります。

現在は竹林となっていますが、整備がすすみ、歩きやすくなったところもあり、お城好きの方も、歴史好きの方にも是非おすすめしたい城跡です。

立派な堀を歩き、見事な防御施設をぜひ体感ください。

空堀の様子

[令和4年3月15日掲載]

令和3(2021)年10月から12月にかけて、倉吉市市場に築かれた市場城(いちばじょう)跡の発掘調査を実施しました。この城跡は倉吉市内の南西にあたる小鴨(おがも)地区にあり、古代から戦国時代にかけてこの地域を本拠とした有力な在地領主、小鴨氏の本拠地であったといわれています。この地区の東隣が岩倉地区で、小鴨氏が居城とした岩倉城があった岩倉山がそびえています。

江戸時代に記された『伯耆志』によると市場城跡は、小鴨氏の家臣、岡田某の城と記されています。丘陵裾部に長さ100mを超える大きな空堀と「コ」の字形の土塁があり、方形に区画した城跡の姿は、周囲に例をみない大規模なものです。その内側に南北160m、東100mの範囲の大きな曲輪を二段(曲輪1、2)設けており、城郭として格は高く、家臣が築いた城というよりは小鴨氏自身が整備したものと考えるほうが、妥当と思われます。

今回の調査は、改めて市場城の平面形(縄張り)を確認することと、曲輪内で発掘調査を行うことで、市場城跡の性格を明らかにしていくことが目的です。

4回にわたり調査の様子をお伝えします。

竹藪のあたりが市場城(南から)

[令和4年2月掲載]

令和3年12月5日(日)に大谷城跡ウォーク(倉吉市大谷)を開催いたしました。

このウォークは埋蔵文化財センターと倉吉市教育委員会、大谷地区公民館が連携して実施し、地元からの参加者も併せて30名の方がウォークに参加されました。天気予報では"くもり"とありましたが、時折日が差すものの、断続的に降る小雨模様の中でのウォークとなってしまいました。舗装された山道をゆっくり歩いて約1時間半で大谷城跡に到着。舗装路から一転して城跡内では、雑木の中を縫うように歩き、切岸を上っては下りと、険しい山城を体感した城跡探訪となりました。

城跡をあとにして、20分ほど道を進むと次は「四王寺山展望台」です。展望台からは北栄町、琴浦町、日本海を広く眺望できるのですが、曇天のため少し残念な眺望となってしまいました。しかし、眺望した参加者からは「いい場所だから寺や城がつくられたんですね」、と立地条件の良さに納得された感想をいただきました。

また、地元で歴史に詳しい谷口さんに「四王寺山」は地元で「しほっつあん」と親しみのある名で呼ばれていたこと、白村江の戦い(667)の後、海防と国家の安全を願って「四王寺」がこの山に建てられたこと、戦時中に塹壕が設けられたことなど、四王寺山にまつわる深い歴史について楽しく解説いただき、内容の充実したウォークとなりました。

大谷城に挑む前の様子です。

大谷城に挑む前の様子です。

晴れた日の願望

四王寺、四王寺山について解説いただきました!

新春、令和4年1月7日(金)から、企画展「因幡の中世城館」が始まります。

このたびの展示は、令和3年に発掘調査を行った狗尸那(くしな)城跡(鳥取市鹿野町)の発掘調査成果と、因幡守護山名氏が守護所を置いた天神山城跡(鳥取市)の資料を展示します。

狗尸那城跡では、曲輪(くるわ:兵士たちが駐屯した平坦面)と曲輪の間に築かれた切岸(きりぎし:敵の侵入を防ぐため人工的に削った急な崖)を中心に発掘調査を行いました。その結果、主郭(しゅかく:頂上部に設けられた中心的な曲輪)と曲輪2の間に設けられた切岸で山石を積み上げた石積み跡を確認しました。昨年度に行った発掘調査では、主郭で大型の礎石建物跡を確認しており、今回見つかった石積みは礎石建物と関連するものと考えられます。

天神山城跡では、昭和47(1972)年、昭和63(1988)年に、県立鳥取農業高等学校(現緑風高等学校)の建設、改築に伴って発掘調査が行われました。これらの調査で、手づくね(ろくろを使わない)で成形した京都系土師器皿や中国などからもたらされた貿易陶磁などが豊富に出土しており、今回は当時の調査成果の一部を展示します。

会期は1月7日(金)から2月18日(金)です。ぜひご覧ください。

狗尸那城跡:切岸石積み調査状況(2021)

天神山遺跡調査状況(1972)

令和3年11月27日(土)、「狗尸那(くしな)城跡」現地説明会を実施し、事前に申込みいただいた34名の方に発掘調査成果を見学いただきました。

当日は時折雨やアラレが降る寒い中での開催でしたが、曲輪1と曲輪2の間に作られた高さ5mの切岸(きりぎし:人工的に削った急な崖)で確認した石積みを見所として、じっくり見学いただきました。

石積みは写真の切岸中腹で確認したものですが、もともとはこの切岸の西面と南面の斜面全体に設けられていたと考えています。昨年度、山頂部の主郭(曲輪1)でみつかった礎石建物跡と関連する可能性が考えられます。

参加者の方から「石積みの石材はどこからもってきたのか」「亀井茲矩(これのり)との関係はどうなんですか」と素朴な疑問や、鋭い意見をいただきました。石積みの石材は狗尸那城周辺からとれるものです。今回みつかった石積みは、狗尸那城の最終段階の整備と推定されるため、亀井氏との関連性も考えていく必要があります。

見学の様子

地域協力の一環として、鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」さんと一緒に、鳥取市鹿野町河内(こうち)にある「飛田砦」の現地踏査を行いました。「飛田」は地元で「ふだ」と呼ばれています。河内上条集落の裏山に築かれたこの城は、尾根の先端にあり、三方を土塁と空堀によって囲んだ独特な構造が特徴です。

土塁は高さ2から3m、幅4mほどあり、同規模の土塁をもつ城館は周辺にありません。この独特な構造から天正8から9年にかけて鳥取城を取り囲んだ織田方の陣城の一つではないかと考えられています。

この「飛田砦」の正面には織田方と毛利方との戦争のなかで、一時期織田から毛利へと転じた地元の鹿野氏が立て籠もった荒神山城があり、この城を強く意識した場所に築かれたことがわかります。

10月23日(土)には、「童里夢」さんによるウォークイベントが企画されいてます(詳細はこちらhttps://shikano-dream.jp/)。

鹿野町河内を歩き、織田・毛利戦争の陣城に想いをはせてみてはいかがでしょうか。

西から見た飛田砦

曲輪内の様子

飛田砦付近から見た荒神山城(正面右側の山)

[令和3年10月掲載]

令和3年10月3日、「道の駅 清流茶屋かわはら」さんの主催による「山城!トレッキング 其の壱」で現地ガイドを行いました。今回の舞台は以前ご紹介した(以前のURL)丸山から鳥取城のある久松山へ伸びる尾根を縦走する陣城攻めルートです。

参加された方にとっての一番の難所は、最初の登り口だったかもしれません。道標地蔵わきにわずかに見える登り口から尾根上の散策路にたどり着くまでには、人ひとり通れるくらいの細い尾根道や、ロープを使って急な斜面を登る箇所があり、参加者から「最初から三徳山みたいだ」などと驚きの声が聞こえてきました。

そこを注意して越えると、陣城が姿を現します。今回の尾根は久松山に向かって徐々に高くなっていくのですが、尾根上の比較的広い高まりが陣城として使われたようです。鳥取市教育委員会さんが作成された縄張り図(中世城館の平面図)を元に、陣城ごとに城跡の特長について説明を行いつつ休憩をとっていただきました。

緩やかな尾根に築かれた陣城は、臨時に作られた性格を反映しているようで、曲輪という兵士が駐屯する平坦面の造成や、切岸と呼ばれる人工的な急崖といった防御施設には、他の山城にみられるほどしっかりと整えられた印象はありません。

しかし、そんな陣城ばかりではなく、尾根の真ん中に位置する雁金山城は、しっかりと削り込まれた曲輪や切岸が残る本格的な山城です。

このコースは尾根上に並ぶ陣城群を一度に楽しめる上に、平和記念塔をはじめ、鳥取市街地への眺望が開ける場所があります。陣城の歴史と共に一味違った風景散策が楽しめた今回のトレッキングに、参加者の方々は大変満足されていました。

散策の様子(1)

散策の様子(2)(鳥取市街地の風景に見入る皆様)

鳥取市街地を見渡すパノラマ

平和記念塔に到着したところ