今年度も古代山陰道の踏査を始めました!

埋蔵文化財センターでは、今年度も引き続き古代山陰道の調査研究に取り組んでおりますが、令和3年4月16日に今年度の第1回現地踏査を行いました。

今回の踏査は、発掘調査を進めている鳥取市青谷町域から4キロメートルほど東に離れた気高町・鹿野町のエリアで(図1)、日本海に向かって南北にのびる標高120~130mほどの丘陵地帯を乗り越えるルートを探すことを目的としています。鳥取県が森林管理用に実施した航空レーザ測量による地形図を事前に確認したところ、直線的にのびる古道らしき人工的な痕跡を見て取ることができました(図2)。

この日は、西側半分の丘陵頂部までのルートを踏査しました。まず、レーザ測量図でも確認できるつづら折りの道が、斜度20°前後の斜面を登っているのが確認できました。この道自体は幅も狭く、江戸時代以降の里道とみられますが、尾根筋を細かく折れ曲がって全体としては直線的に登っている点が気になります(写真1)。

丘陵尾根にとりつくと、里道に沿って幅6~7mの切通し状の痕跡を(写真2)、さらに進み、丘陵頂部付近では大規模な切通しの痕跡を確認することができました(写真3)。丘陵頂部付近では道幅は2~3mほどしかありませんが、谷側の路面は大きく崩れてしまっている可能性があります。

今回踏査したルートは、今まで古代山陰道ルートして想定されてこなかった部分ですが、青谷東側丘陵で確認されている道路痕跡と似ていることから、さらに調査していきたいと思います。次回は丘陵頂部から東側に下る部分のルートを歩きます。ご期待ください。

図1 踏査位置図(赤い矢印の部分) (jpg:199KB)

図2 丘陵を横断する古道とみられる痕跡(三角印のルート) (jpg:194KB)

写真1 斜度20度前後の斜面を登るつづら折り里道

写真2 丘陵尾根にとりついたところの切通し状の痕跡

写真3 尾根頂部付近に残る切通し状の地形

[令和3年4月掲載]

鳥取市の10大ニュースに古代山陰道の「つづら折れ」が選ばれました!

令和2年 鳥取市政10大ニュースに古代山陰道が次のとおりランクインしました。

【鳥取市政10大ニュース】

10位 全国初!青谷町でつづら折りの古代山陰道を発見

※10大ニュースのホームページはここをクリックしてください。

古代山陰道については、古代山陰道ウォーク、現地説明会、特別講演会等で鳥取市(青谷町総合支所)と一緒になってPRを進めてきました。

また、古代山陰道の「つづら折れ」部分は、全国初の発見で、急傾斜地での古代官道の造られ方の解明につながるということで、地元紙や地元ニュースで大きく取り上げられ、県民はもとより全国から注目を受け、実際に現地説明会に参加した人たちからの口コミなどでより評価が高まったものと思われます。

古代山陰道の調査研究、年が明け令和3年になりましてもまだまだ調査研究を進めて行きますので、皆様、新情報の発信をお楽しみにしていただければと思います。

○鳥取市政10大ニュース(とっとり市報2021年1月号)

10位に古代山陰道がランクインしています!

[令和2年12月28日掲載]

古代山陰道特別講演会Q&Aコーナー(その5)

Q5.

古代山陰道をはじめとする駅路の建設や維持管理は実際に誰が行ったのでしょうか?

A.

駅路の建設は、全国に及ぶ国家的な土木事業でありながら、実は文献史料にほとんど記録が残されていません。例えば、宮都や国家的な寺院の建設にあたっては、造宮司(ぞうぐうし)や造寺司(ぞうじし)が置かれたことが知られていますが、道路建設に関して、こうした専属の役職や部署が置かれた形跡はありません。

しかし、道路の維持管理についてみると、『養老営繕令』などの記載によって、国司の管理下に置かれ、実際には各郡が維持や修理にあたったことが分ります。このことから、駅路の建設に関しても、基本的に国家から命じられた各国や郡が、地元の労働力を使って行ったと推測されます。駅路の全国的な発掘事例をみても、道幅や側溝などで高い規格性がみられる一方で、地域によってさまざまな道路工法が用いられていることが明らかとなっており、建設した集団がそれぞれ異なっていた可能性が指摘されています。

青谷の古代山陰道も基本的に因幡国司や気多郡司が建設を指揮したとみられますが、注目されるのは、青谷上寺地遺跡や青谷横木遺跡の道路遺構でみつかった『敷葉・敷粗朶(しきば・しきそだ)工法』です。この工法は、軟弱地盤に道路などを建設する際に、盛土内に木の枝や葉を敷き、盛土を補強し排水機能を高める土木技術で、朝鮮半島から伝わった最先端の土木技術でした。こうした特殊で高度な土木技術は、国家が掌握していたと考えられることから、交通の難所であった青谷には都から専門の技術者集団が派遣されていた可能性もあります。

青谷横木遺跡でみつかった敷葉・敷粗朶

[令和2年12月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&Aコーナー(その4)

Q4.

山陰道の駅家について、『延喜式』段階では石見国府から先の長門国へは駅家が示されていません。反対に山陽道の長門国からは石見国に向かって駅家が置かれていたようですが、この点をどのように考えたらよいでしょうか?

A.

平安時代中期の『延喜式』によると、山陽道の長門国には山陽道から分岐して北上し、山陰道の石見国に向かう連絡道に10か所の駅家が置かれました。一方で、山陰道の石見国には、波禰・託農・樟道・江東・江西・伊甘の6駅が置かれ、郷名(古代の行政区画)や現在残る地名などから最も西側にある伊甘駅は石見国府付近に置かれたとみられます。したがって、長門国の最終駅である小川駅から石見国の最終駅である伊甘駅までは、50km程も離れていることになります。

不明な部分も多く明確なお答えはできませんが、仮に駅路の連絡道がつながっていたとすると、16km(30里)毎を基準とする駅家がその間に全く置かれていなかったとは考えにくいことから、本来、駅家は存在していたが、『延喜式』がつくられた平安時代までの間に、何らかの理由で駅家が廃止された可能性が考えられます。

ちなみに、山陰道の駅家の実態については不明な点が多いのですが、島根県大田市の中祖遺跡では石見国樟道(くすち)駅家に関連するとみられる瓦葺きの建物跡が見つかっています。伯耆国芴賀(くつが)駅家に関連する石脇第3遺跡(湯梨浜町)でも瓦がたくさん出土しており、古代山陰道の駅家にも山陽道と同じく瓦葺きの立派な建物が存在していた可能性があります。

平安時代中期(『延喜式』段階)の山陰道と山陽道

【凡例】

赤線(太)駅路本線

赤線(細):支路もしくは連絡道

赤丸:駅家(うまや)

四角:国府

[令和2年12月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&Aコーナー(その3)

Q3.

つづら折りの古代官道が国内で初めて発見されたとのことですが、丘陵部では自然とつづら折りとならざるをえないため、むしろ多用されていたのではないでしょうか?

A.

駅路(古代官道)は、平野部を中心に行われた発掘調査によって直線的につくられたことが分っています。それに対して、山地では調査事例がほとんどないことから、これまで道路線形や構造は良く分かっていませんでした。ところが、近年、島根県出雲市の杉沢遺跡で丘陵上につくられた古代山陰道が発掘調査で発見され、さらに尾根に沿って約1kmにわたり切通し等の道路痕跡が現地形に残されていることが明らかとなり、全国的に稀有な事例として国史跡に指定されました。今回調査した青谷東側丘陵のうち、養郷新林遺跡や養郷狐谷遺跡で見つかった道路遺構も尾根筋に沿いつつも、切土・盛土工法など多様な土木技術を駆使しながら直線的なルートを維持してつくられたことが明らかとなっています。このことから、駅路は山地であっても基本的に直線的なルート設計が行われたと考えられます。

では、なぜ、養郷宮之脇遺跡でつづら折りとなったかについては、馬(駅馬)がどの程度の坂道であれば登り下りできたか、ということが大きく関係していると思われます。この点について、栃木県の東山道の発掘調査成果や道路痕跡を手掛かりに、25度前後の斜度であれば十分に直登できたという見解があります(木本2013)。一方、宮崎県都井岬で現在も急斜面に生息している野生馬である御崎馬の観察記録によれば、傾斜が35度を超えると馬が直登できなくなるという報告があります。

そこで、養郷宮之脇遺跡の自然地形における斜度を計測すると、30~33度前後になります。このことから直登が難しい急斜面に古代山陰道を建設したために、やむを得ずつづら折りの線形を採用したのではないかと考えられます。もちろん、山がちな日本の地形を考えると、今後、他地域でもつづら折りの道路遺構が発見される可能性は十分にあります。

来年度も丘陵斜面部分での発掘調査も予定していますので、直登とつづら折りの境目がどの辺りにあったのか、新たな知見が得られるかもしれません。ご期待ください。

出雲市杉沢遺跡で見つかった丘陵上の古代山陰道の道路遺構

(写真提供:出雲市文化財課)

参考文献

木本雅康2013「古代駅路の坂道はどの程度の傾斜まで可能か」

『古代山国の交通と社会』八木書店

[令和2年11月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&Aコーナー(その2)

Q2.

古代の馬は小さいイメージがあるのですが、駅制に使われた馬はどのような馬だったのでしょうか?

A.

古代馬は、各地の遺跡で発掘された骨などから体高(地上から肩までの高さ)120~130cm程度が一般的な大きさであったと考えられています。競馬などでよく目にするサラブレッドの体高は160~170cm前後であり、古代馬の多くはポニー程度の大きさであったといえます。古代馬の系譜は現在も日本の在来馬として引き継がれ、対州馬、トカラ馬、宮古馬、木曽馬、御崎馬などが知られています。ちなみに、青谷横木遺跡でもウマの骨が出土しており、小型馬(体高115~120cm)と中型馬(体高135~140cm)の存在が確認されています。

古代の家畜に関する法令である『厩牧令(くもくりょう)』によると、当時の馬は体格や走る速度により「細馬(さいめ)」・「中馬(ちゅうめ)」・「駑馬(ぬめ)」の3つにランク分けされていました。駅馬に用いられたのは、最も上等な細馬、もしくは中馬であったとみられ、体格の劣る駑馬は荷物を運ぶ駄馬として利用されたと考えられます。さらに『厩牧令』には、駅馬は「皆筋骨強く壮(さか)りなる者を取りて充てよ」と記されており、体格の良い屈強な馬が選ばれたことが分かります。

古代山陰道は、今回発掘調査を行った青谷東側丘陵のように高低差のある急峻な地形が多く、やはり強靭な馬でなければ乗り越えられなかったと考えられます。

青谷横木遺跡から出土したウマの骨

[令和2年11月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&Aコーナー(その1)

このコーナーでは、11月14日に開催した特別講演会「青谷の古代道が語るもの」でいただき、時間の都合で当日お答えできなかった質問の中から、5つの質問を取り上げて1つずつお答えしていきます。

Q1.

東側丘陵で発見された道路遺構は3時期の変遷があるとのことですが、各時期がいつか分かりますか?

A.

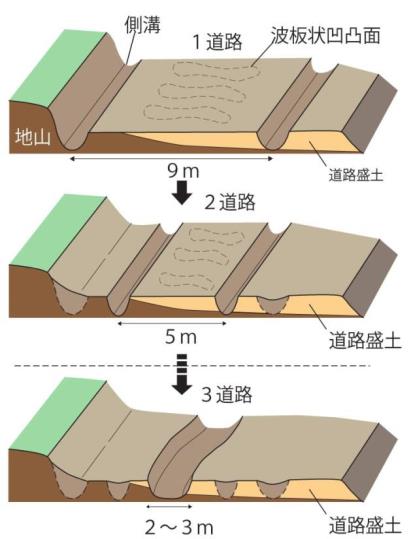

今回確認された道路遺構は、つくられた当初は両側に側溝を持つ、幅9mの道路(1期道路)でしたが、その後、道幅が5m程度に狭まり(2期道路)、最後は側溝を持たない幅2~3mの道路(3期道路)へと変遷したことが明らかとなっています。

考古学では主に出土した土器から年代を決めますが、道路遺構は土器がほとんど出土しないため、年代を推定するのが難しい遺構です。

〇1期道路の時期

養郷狐谷遺跡の道路側溝から1点のみですが、7世紀後半とみられる須恵器(すえき)壺の破片が出土しています。また、青谷横木遺跡の道路遺構も出土土器の年代から飛鳥時代の7世紀終わりから8世紀初め頃につくられたと考えられ、青谷上寺地遺跡の道路遺構も8世紀初めごろと推定されています。今回確認された道路遺構も青谷横木遺跡や青谷上寺地遺跡から続く古代山陰道として同じ道路遺構なので、1期道路の時期も飛鳥時代の7世紀終わりから8世紀初め頃と考えられます。

〇2期道路の時期

出土土器はなく、今回調査した東側丘陵の遺跡で時期を判断することはできません。ただし、青谷横木遺跡の道路遺構は平安時代に入ると道幅が6~7m程度に狭まったと考えられています。また、飛鳥時代の終わり頃につくられた、古代山陰道をはじめとする駅路は各地の発掘調査事例から平安時代になる頃に道幅が縮小することが明らかとなっています。これは、律令国家の国家権力が弱まるにつれ、駅路の維持管理が困難になったことが原因とする見解があります。こうした点から、2期道路は平安時代ごろの可能性があります。

〇3期道路の時期

詳細な時期は今のところ良く分かりません。3期道路は道幅が狭く、側溝もなく1・2期と比べると簡素な道といえます。また、道路線形も蛇行しているとみられることから、直進性を維持した古代官道としての性格は既に失った段階と考えられます。このことから比較的新しい時期の道路である可能性もあります。

今後、来年度予定している発掘調査成果も合わせて詳細な時期を検討するととも、出土した炭化物から年代を測定する『放射性炭素年代測定』などの自然科学分析も実施していく予定です。

養郷新林遺跡の道路変遷

[令和2年11月21日掲載]

特別講演会「青谷の古代山陰道が語るもの」を開催しました!

令和2年11月14日(土)に大阪大学大学院市大樹教授を講師にお招きし、特別講演会「青谷の古代山陰道が語るもの」を開催しました。地元青谷町の体育館を会場とし、当日は定員いっぱいの99名の参加者にお越しいただきました。

まず、講演に先立ち、センター職員が昨年度と今年度行った発掘調査の概要を報告し、古代官道として国内初の発見となったつづら折りの道路遺構についてや丘陵上の道路遺構が盛土や切土を駆使し5パターンもの多様な道路工法でつくられたことなどを紹介しました。

市先生の特別講演では、駅伝制と呼ばれる古代の交通制度について、中央から地方へは最も都に近い国に伝えれば、あとは国から国へ順次伝達するシステムであり、反対に地方から中央へは各国から直接中央に上って報告しなければならず地方の負担が大きかったこと、民衆も庸調などの税を都まで直接運ぶ義務を課せられただけではなく、駅家や駅馬は利用できず、食料や宿泊先もすべて自前で用意しなければならなかったことなど、あくまで国家統治のためにつくられたシステムであったことが述べられ、たいへん興味深いお話しでした。

参加者からは「幹線道路と山陰道など七道に分けたブロック化による統治の構図が良く分かった。」、「現地で実際にみた古代道路について文字資料でも知ることできたのが面白かった。」などの感想をいただきました。

質問もいくつかいただきましたが、コロナウイルス感染拡大防止の観点や時間的制約から当日お答えできなかった質問については、講師と調整したうえで、後日ホームページで回答します。また、残念ながら今回参加できなかった方々もいらっしゃると思いますので、講演会の記録集を作成する予定にしております。ぜひお楽しみにお待ちください。

市先生ご講演のようす

専門家による古代山陰道の現地指導について

令和2年度2回開催した発掘調査委員会はいずれもWeb会議での開催となりましたが、新型コロナウィルスの感染状況を見ながら、ようやく9月から10月にかけて委員の先生方や文化庁の調査官に現地で、道路遺構について指導や評価をいただきました。

委員の先生方からは、「両遺跡の道路遺構もつくり方が共通しており、今までの調査成果も合わせると、古代山陰道とみてよい。」「養郷狐谷遺跡の道路遺構や現地形に残る切通しなどの道路痕跡は、丘陵尾根を走る古代官道の景観を良く残している。」「養郷宮ノ脇遺跡のつづら折りの道路遺構は、今後他の地域でも参考とされる重要な成果である。」などの評価をいただきました。また、追加で調査すべき箇所についてもご意見いただきました。

指導いただいた結果をもとに、現在、追加調査を行っており、11月14日(土)に開催する講演会「青谷の古代山陰道が語るもの」などでその成果についてもご報告します。

また、講演会では、発掘調査委員の一人である大阪大学大学院市大樹教授に「日本古代の交通と地方社会」と題し特別講演をお願いしております。

調査指導風景1

調査指導風景2

[令和2年11月掲載]

「FM鳥取レディオバード」に電話出演しました!

FMとっとりから依頼いただき、令和2年10月9日(金)午後1時15分から「FMとっとりレディオバード」に電話出演しました。番組内では、パーソナリティーの山下弥生さんとロジャーさんと「古代山陰道は幅9mもあるのですか。」「山の中を歩いて古代山陰道を見つけるなんて宝探しみたいで、ロマンがありますね。」などと楽しくおしゃべりしながら、現在行っている古代山陰道の発掘調査や10月17日(土)に開催する第2回古代山陰道現地説明会についてPRしました。

11日(日)12時30分頃から再放送されますので、お聞き逃しの方は、ぜひ、お聞きください。

第2回古代山陰道現地説明会もまだまだ受け付けておりますので、奮ってお申し込みください。

FMとっとりレディオバード82.5fm⇒http://www.radiobird.net/

[令和2年10月掲載]