本年最後の企画展を12月6日からはじめました。

中世城館の研究は近世の地誌からはじまったといわれています。

当地でも「因幡志」をはじめ「因伯古城図跡志」にその姿が記されています。

現在の中世城館調査は、文献や絵図、地籍図の調査、縄張り調査、発掘調査など多様な方法により各分野で行われています。

当県埋蔵文化財関係では、平成10年度から15年度まで、県内中世城館について悉皆的な分布調査が行われて、概要や縄張図が報告書としてまとめられました。

しかし、確認調査が不十分なところがあり、価値付けなどもこれまで十分に行われていなかったことなどから、本年度から少しづつですがテーマを設定して中世城館調査を再開しています。

県内では中世城館に関する発掘調査の事例は少なく、現地踏査による縄張り調査が中心になりますが、他県の発掘調査成果を参考にしたり、内外の研究者、文献や絵図等の専門家から助言をいただきながら、枠にとらわれず学際的に、大胆かつ積極的に進めていきたいと考えています。また、調査対象とした中世城館については、なるべく皆さんを現地に案内するようにしています。

今回の展示では、西いなばの中世城館のうち、気多郡に限られますが、縄張り図と鳥瞰図を中心に見ていただきます。

注目は村絵図を2点展示していることで、原寸大の絵図で当時の景観に迫ってもらいたいと思っています。

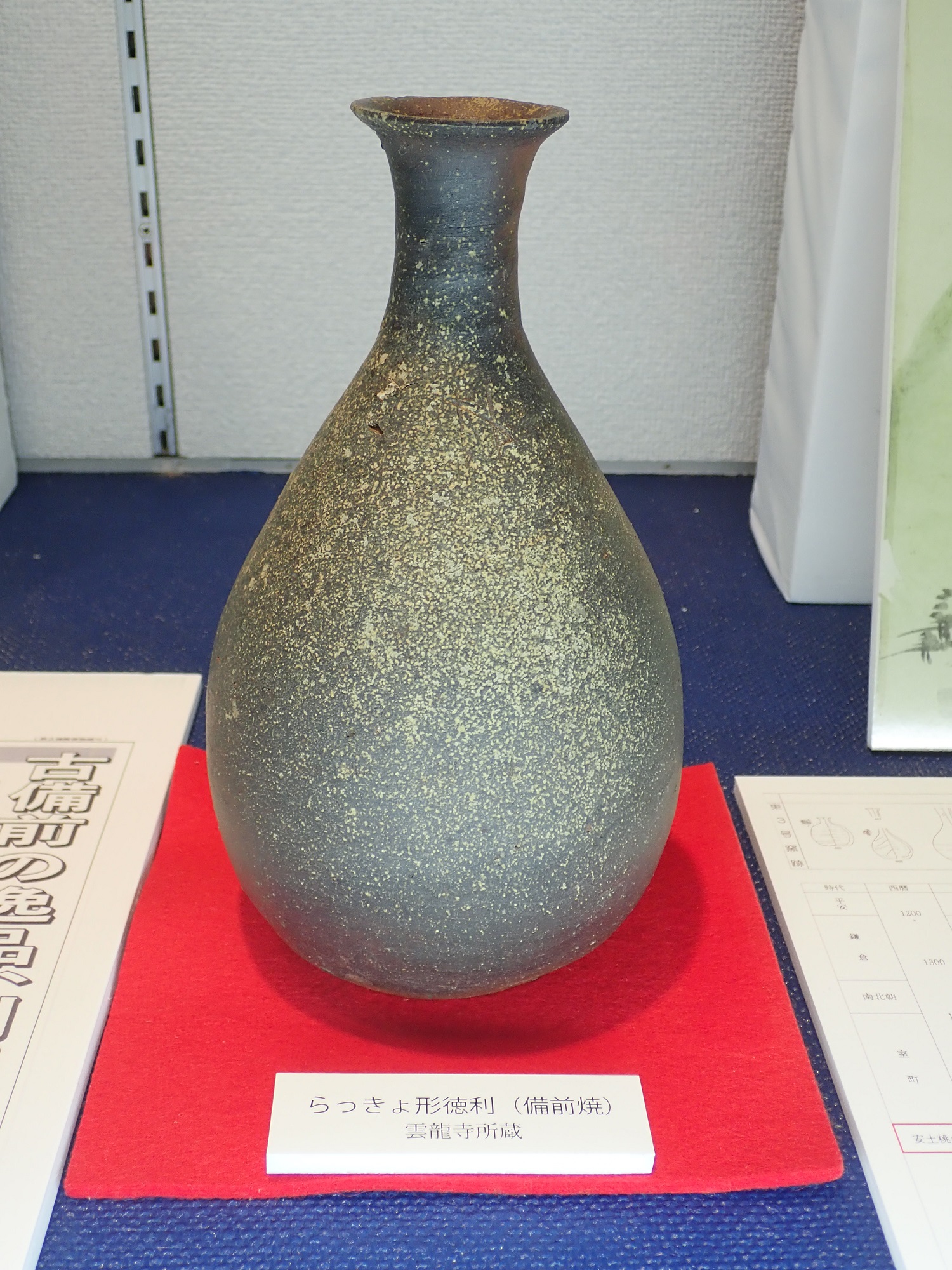

また、荒神山城跡から出土した備前焼の徳利もガラス越しですが目近にご覧いただけます。

なお、これら中世城館が置かれた背景や位置付け、関係性などについては、次回のまいぶん講座で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

(母来村の絵図)

(荒神山城跡から出土した備前焼の徳利)