2025年5月29日

5月17日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館で、令和7年度2回目の例会を開催しました。

最初に、この会の立ち上げにご尽力され鳥取地域史研究会の会長でもあった小山先生の思い出を語る鳥取地域史研究会の例会「小山富見男先生の歴史教育と歴史研究」が6月14日(土)に県立博物館で開催されると報告がありました。

当館からは、鳥取県の写真史に係る初の書籍となる『鳥取県写真史』の鳥取県史ブックレットを刊行し、その内容を解説する新鳥取県史を学ぶ講座を6月15日(日)に開催することを紹介しました。

(写真1)新鳥取県史を学ぶ講座の案内

次に、澤田調査委員から、前回の宿題となっていた件について、フッ素が多かった大郷村の水源は簡易水道となったことや保導員の職務内容、鳥取刑務所のauditorium-chapelは複数の宗教・宗派が用いる教誨堂であった可能性が高いといった調査結果の報告がありました。

鳥取市歴史博物館の横山学芸員からは、これまでの軍政報告書でとりあげられた鳥取市水道局の水源地を現地調査した結果について、現地の写真を交えながら報告がありました。

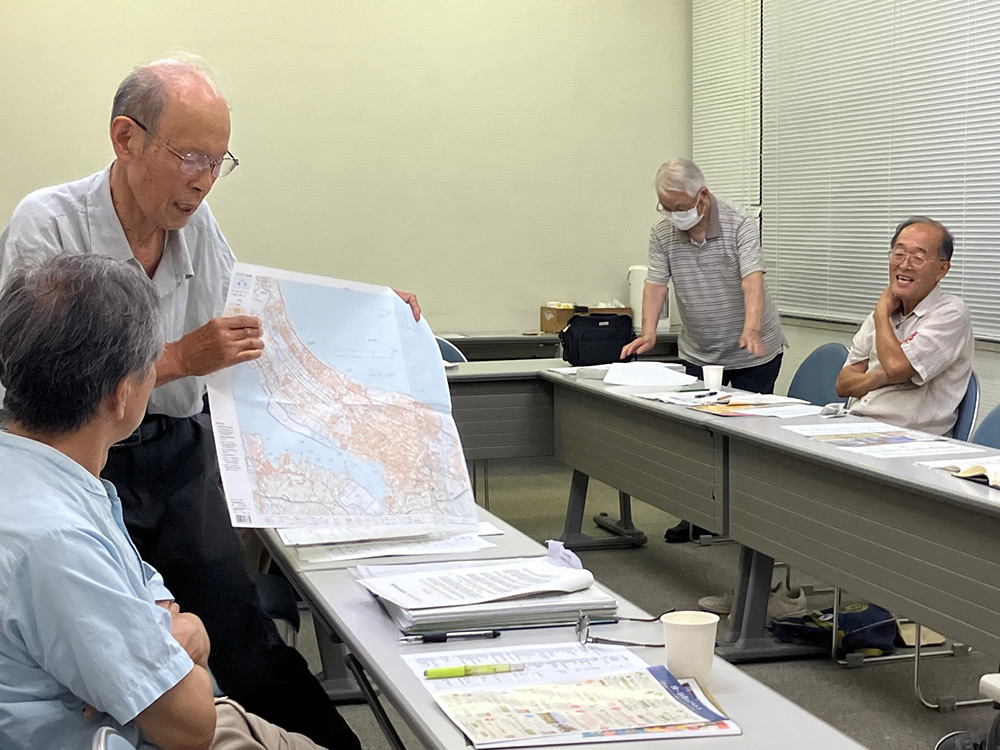

(写真2)報告の様子

軍政部活動報告書の解読は、昭和24年3月分の「共同募金や公益質屋等の福祉関連事項」「賃金と労働環境」「労使関係」「農業団体の再編成」「農地改革」などの項目を解読しました。

解読内容に関連し、会員から、米子市は市史によると昭和47年まで公益質屋を設置していたということや(戦後に)アメリカ軍が弓ヶ浜半島の航空写真に穴が点々と空いているのを見て、自軍が行った機銃掃射の跡と見間違い、攻撃していない地域なのにどうして穴が空いているのかと不思議がったなどの話がありました。

(写真3)解読の様子

また、戦前は地久節(皇后誕生日)が母の日と位置付けられていたという話や、農地改革と財産税がほぼ同時に始まり、農地を財産税として物納するケースが多かったため、国の買収額が安かったという話や、農地の小規模化により機械化が進みにくくなったと聞いたというような話もありました。

(写真4)活発な議論が交わされました

公文書館 2025/05/29

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年5月1日

4月19日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館で、令和7年度最初となる4月例会を開催しました。

(写真1)占領期の鳥取を学ぶ会例会の様子

最初に、この会を立ち上げるに当たり中心的な役割をはたされ、3月に亡くなられた小山富見男さんのご活躍を偲び、思い出が語られました。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年3月分の中程に進み、「獣医学関連」「歯科関連」「生活援護」「児童福祉」などの項目を解読しました。

(写真2)解読の様子

澤田調査委員からは、当時の鳥取市の母子寮の場所に今は母子生活支援施設があること、現在鳥取市の上水道の水源になっているのはこの時掘られた叶地区の浅井戸であることなどが説明されました。会員からは当時の自身の母子手帳に「栄養不良のため母乳出ず」と書かれているなど、戦後の厳しい生活の思い出話がありました。

(写真3)解説に耳を傾ける参加者

会員で神戸大学の長志珠絵教授からは、このような会は全国的に無く、英語を訳すだけでなく、土地勘のある人が集まって新聞や資料を調べ、当時を知る人からも話を聞いていることが素晴らしいとの発言がありました。長先生はこの会を参考にして大学で兵庫県の軍政活動報告書を解読するゼミを始められたとのことで、今後が期待されます。

会の終了後には、新聞記者が持参した御先祖の戦時の文書や写真を、参加者で見学する即席の検討会が開かれました。戦地で交換したものか、山陰各地の兵士の個人写真が多数含まれる興味深い資料でした。

(写真4・5)会の終了後に資料を見る様子

公文書館 2025/05/01

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年2月19日

2月15日(土)午後2時から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館において、2月例会を開催しました。

最初に、参加者の西村さんから、占領期の鳥取を学ぶ会の取組について『鳥取地域史研究』へ投稿したことについて報告がありました。

澤田調査委員からは、「IFEL(教育長等講習)の講師は日本人がやっていたのか?」「鳥取の成人教育講座をなぜ当時管轄ではなかったと思われる第1軍団が行ったのか?」といった前回の質問に対し調査結果の報告がありました。

(写真1)澤田調査委員から前回の質問の調査結果報告を聞く参加者

今回の軍政部活動報告書の解読では、昭和24年2月分の最後の部分を解読し、「鼠族駆除」「新聞」「税務の監督」「連合国国民財産の保全・保護の監督」などの項目を解読しました。

澤田調査委員からは、米子におけるネズミ駆除の歴史やネズミを持参すれば電気洗濯機等電化製品が当選したり、多く捕った地区や個人に賞があったことなどを紹介し、参加者からは、ネズミだけでなくイナゴを捕って食べるよう言われていたという思い出話などがありました。また、当時の米子の新聞や民間・NHKのラジオ放送局の設立や経営の状況等について、会員から思い出や調べた結果などを報告されました。

なお、軍政レポートの英文には「Nippon-kai Shimbun」とあり読み方に疑問がありましたが、当時の新聞紙の欄外の記載により当時の日本海新聞は「にっぽんかいしんぶん」で「にほんかい」の読みではなかったことがわかりました。

確認できているまだ未解読の軍政レポートはあと3か月分とのことであり、引き続き解読を進めていきたいと思います。

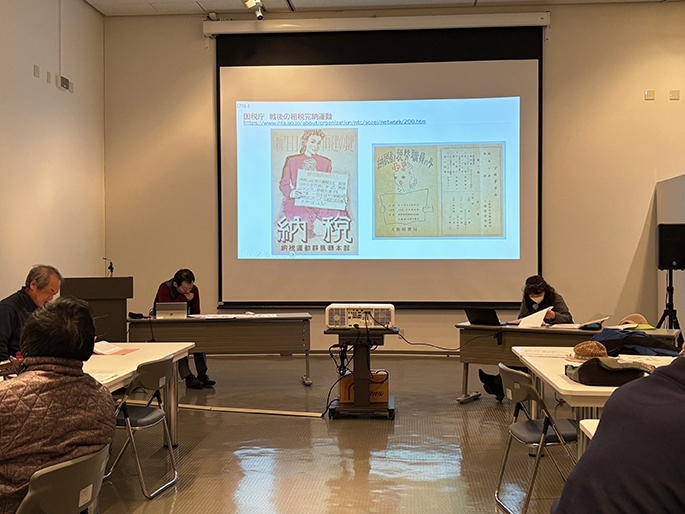

(写真2)軍政レポートの税務の報告内容について解読を進める参加者

公文書館 2025/02/19

in 県史活用担当,調査

2024年12月26日

12月21日(土)午後2時から4時まで、鳥取市歴史博物館において、12月例会を開催しました。

最初に、前回質問のあった「中国電力は中国配電とどこが合併してできたのか」について、各地の電力会社が中国電力となるまでの変遷について、澤田晶子調査委員から説明がありました。

今回の軍政部活動報告書の解読では、前回に引き続き昭和24年2月分を行い、「統制会」「闇市」「賠償機械」「学校視察」「学校改革」「教育委員会」の項目を解読しました。

解読内容に関して、会員からは、木炭は当時公定価格で取引されていたということだが、そんなにも重要だったのかということや、高校を統廃合した跡地のこと等の質問や体験談がありました。

(写真1)高校の統廃合についての解説の様子

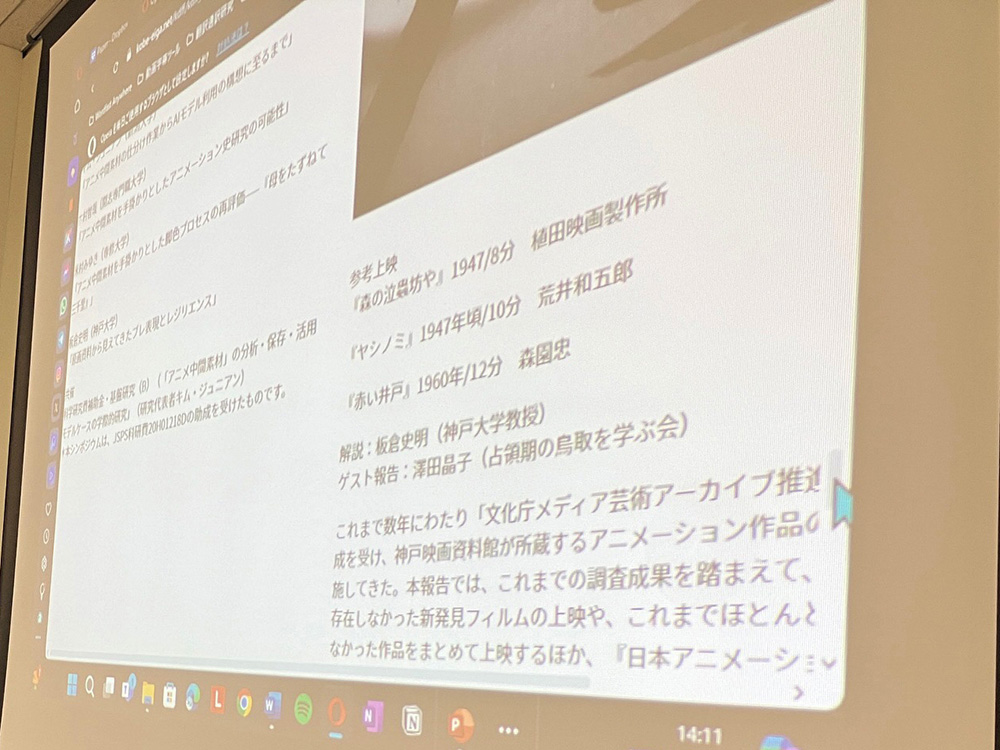

今回の会では、横山展宏学芸員が神戸映画資料館から借用した漫画映画「森の泣蟲坊や」を鑑賞しました。この映画は、1928年作成の「モリノナキムシコゾウ」(軍政部活動報告書に出てきたものだが、アニメーション史のWeb サイトや書籍にも記載がない)ではないかと推測している映画です。

映画を見た会員からは、「思ったよりちゃんとしていて、動きがなめらかだった」「よくわからない」「フィルムが逆につながれているのではないか」「女性(狸が化けているのでは?)がグラスに変わっていくところがディズニー映画のよう」等の感想や意見がありました。

(写真2)漫画映画の関連事項の解説の様子

今後も、報告書を解読して内容の疑問点等も調査しながら、占領期の鳥取の実態を明らかにしていきたいと思います。

公文書館 2024/12/26

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2024年10月2日

今回の昭和24年2月の軍政部活動報告書の解読では、鼠族昆虫駆除講座や2回目のネズミ退治運動といった衛生活動、生活保護の生活扶助費算定の査察と過払い・不足の是正状況、地方児童福祉委員会での検討や施策の実施状況、福祉施設・少年院の査察状況などについての翻訳を進めました。

(写真1)例会の様子

前回の「本当に(入院患者の身内の人が)病室で煮炊きをしていたのか。建物の外ではないのか。」という疑問点については、澤田晶子調査委員(翻訳担当)から、いろいろな資料に病院内で煮炊きしていたという記載があり、入院となると、鍋釜、七輪、布団と共に、患者がリヤカーに乗せられて入院するという姿が一般的だったとの講演録もあるという説明がありました。参加者の方からも、当時入院した時に、母が家から食べ物を持って来てくれた等の体験談をいただきました。

(写真2)澤田晶子調査委員からの説明画面

また、これまでの会で話題に出ていた鳥取地震復興住宅(バラック)について、澤田調査委員から罹災者住宅入居公募の当時の鳥取市報(公報鳥取)の記事の紹介があったあと、やまびこ館の横山展宏学芸員から、市内に1戸残っているバラックの写真を撮影してきたとの紹介がありました。

横山学芸員からは、当時の広島県仮設住宅建設部隊と墨書のあるバラックの写真紹介や支援に来てくれた4県と軍隊の説明などがありました。また、以前の解読で出てきたアニメーション作品「森の泣蟲坊や」について、神戸映画資料館から澤田調査委員に映画祭でゲストスピーチをしてほしいと依頼があったことの報告もありました。

(写真3)やまびこ館の横山展宏学芸員による写真の紹介

今回の解読部分では、鳥取と倉吉に孤児院があったが米子はどうだったのかとの質問や少年院の歴史、学校にあった大きな火鉢の思い出、施策への軍政部の関与の度合いは強かったが全てが軍政部の言うとおりになったわけではないのでは等の話がありました。

(写真4)解読の様子

引き続き、参加者の方の疑問や記憶も参考にしながら、軍政部活動報告書を解読していきたいと思います。

公文書館 2024/10/02

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2024年6月10日

今年度最初の会は5月18日(土)に開催し、開会に当たり、澤公文書館長の挨拶のあと、参加者の自己紹介と会の趣旨説明を行いました。

鳥取県内においてはGHQによる占領期の公文書等関係資料がほとんど残っておらず、占領期の軍政に関する本格的な研究を行うことができていませんでしたが、アメリカ国立公文書館に原本があるGHQ軍政部の活動報告の英文資料を国立国会図書館が所蔵していることが明らかとなり、調査研究環境が整ったことから、平成29年7月、鳥取県立公文書館と鳥取市歴史博物館やまびこ館の共催事業として「占領期の鳥取を学ぶ会」を立ち上げ、県民参加による英文の軍政レポートの解読を行って、今年で8年目となりました。

会は、やまびこ館の横山学芸員の進行で、会員の皆さんが順番に、澤田晶子調査委員(翻訳担当)の助言を受けながら報告書の翻訳を進め、関連する当時の新聞記事や資料の紹介がありました。

今回翻訳したのは、食糧問題や労働問題、社会福祉等幅広い内容についてでした。また、報告書の内容に関連し、会員の方から、戦後の本県の酪農の歴史や同胞援護会の行った活動内容等

、興味深い報告がありました。

今年度も、この会での調査研究により、これまであまり知られていなかった占領期の鳥取の姿を明らかにしていきたいと思います。

第1回例会の様子

公文書館 2024/06/10

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2023年2月7日

令和4年7月17日(日)、「占領期の鳥取を学ぶ会 令和3年度活動報告会(第2部)」をオンラインで実施しました。

小山富見男さんは『戦後の食糧危機と鳥取県&GHQ』と題し、鳥取県立公文書館所蔵の歴史的公文書『供出関係綴(食糧)』(農政課)や統計資料を調査した成果を発表されました。米の供出、気象災害(冷害と風水害など)による戦後の全国的な不作、海外からの引揚者、ヤミ取引等、戦中戦後の食糧事情についての報告でした。また、同綴りの中で発見された文書(『Letter of Commendation』(昭和22年2月15日発 第46号))は、鳥取軍政隊から県知事に宛てた英文資料で、当時の鳥取県が全国的にみても優秀な供出状況であることを称えるものでしたが、この表彰文の中で鳥取県の事を“this fair prefecture”と表記し、「…供出100%の目的に向ひかくて人口集中地方の食糧不足を救う意味に於て、『この晴朗なる鳥取県』を全国供出第一位たらしめるべく努力すべし」と称賛激励していると紹介されました。

公文書館の担当者(杉内)からは、当時の日本海新聞の記事から県内の米穀検査員の供出四方山話(よもやまばなし)として各地域の苦労話などを披露しあった座談会の記事を紹介しました。

最後に特別報告として、『進駐軍接収住宅のトイレ』の題目で鳥取大学理事・副学長の細井由彦さんに報告していただきました。

鳥取市西町の米軍情報部の事務所兼住宅として接収されていた木村家に当時設置されていた浄化槽(30人槽)跡で、この度、その敷地の改修をすることになったため、鳥取市歴史博物館の横山学芸員、石井学芸員、会員の西村さんとで昨夏、掘り起こし調査を実施しました。

掘り起こしてあらわになった浄化槽の専門的な調査は鳥取大学の細井さんに行っていただき、今回の特別報告の運びとなりました。まだ浄化槽のほとんど普及していなかったと思われる時代に「第一腐敗槽」、「第二腐敗槽」、「予備ろ過槽」、「酸化槽」、「消毒槽」からなる本格的な浄化槽が作られていたこと、またそれぞれの槽の役割等を講義されました。当時、浄化槽を作る必要性に迫られて職人が技術を習得し、その後の鳥取の下水道の発展へとつながる一助になったとも考えられるかもしれないと受講者からも意見が出ました。

一般報告では、行政資料、統計資料、そして当時の新聞記事など、いくつもの資料を重ね合わせることで、戦後間もない頃の鳥取県の姿があらわになりました。

また、特別報告で、現存する貴重な当時の遺構を、今回のように失われる前に調査することで、現在に至るまでの歴史の軌跡をたどることが出来ました。古い町並みにはまだまだ未発掘の発見がある可能性を感じました。

「占領期の鳥取を学ぶ会」では月例会で「鳥取軍政部マンスリーレポート」の翻訳の活動を続けています。ご興味のある方は是非御参加下さい。

問い合わせ先:鳥取県立公文書館県史活用担当

(〒680-0017鳥取市尚徳町101番地 0857-22-4620)

公文書館 2023/02/07

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2023年2月7日

令和4年6月18日(土)に、「占領期の鳥取を学ぶ会 令和3年度活動報告会(第1部)」をオンラインにより開催しました。会員3名が報告しました。

澤田晶子さんは、『鳥取軍政レポートの翻訳―その特徴と課題-』というテーマで翻訳学の視点から分析した鳥取軍政レポートの翻訳の特徴や、他県の軍政レポートの翻訳状況などを発表されました。軍政レポートでは受動態が多用されており、行為の主体が曖昧であるということの他、当時の日本の固有名詞を英訳されたものの逆翻訳に多大な調査が必要であること、また、他県の軍政レポート翻訳の取り組みでは、県史に掲載がある例に加えて、論文で引用される例も見られることなど、報告をされました。歴史的文書である軍政レポートの翻訳を様々な分野で活用される可能性についても言及されました。

森悟さんは『占領期を生きた人々:山根敏子、足羽喜代子、平川唯一』という題目で発表されました。日本人女性初の外交官試験合格者である山根敏子さんが27歳の時1年間鳥取で働いていたお話、美保基地で通訳・翻訳をして働いていた足羽喜代子さんが、当時基地内での洋装を求められた際に手作りして着ていたアッパッパーという服のエピソード、NHK朝の連続テレビ小説『カムカムエブリバディ』でも紹介されたラジオ英会話の最初の講師である平川唯一さんの様々なエピソードや実際の放送の録音など、貴重なお話や資料を提示されました。

また西村芳将さんは、『各国公文書館の占領期資料の調べ方』というテーマで報告をされました。コロナ禍で今までよりぐんと取り寄せやすくなった各国の図書館や博物館資料、国立国会図書館の蔵書について、求める資料にたどり着くにはどのように検索をかけていくと良いか、請求記号の構成を知って検索を絞っていく方法など、プロジェクターを使って実演さながらに分かりやすく紹介されました。

それぞれが「占領期の鳥取を学ぶ会」の成果に各自の研究・考察を絡めて興味深い報告をされました。

官民連携の取り組みとして鳥取県立公文書館と鳥取市歴史博物館やまびこ館の共催事業で開催している「占領期の鳥取を学ぶ会」ですが、今回の「活動報告会」では、県民の方と「鳥取軍政レポート」という資料を読み解く中で、会員がそれぞれ自身の研究や得意分野、体験を持ち寄る事でとても肉厚な翻訳となるという事を再認識できたように思います。

報告会の様子

次回は7月17日(土)の「令和3年度活動報告会(第2部)」についてご紹介します。

「占領期の鳥取を学ぶ会」では月例会で「鳥取軍政部マンスリーレポート」の翻訳の活動を続けています。ご興味のある方は是非御参加下さい。

問い合わせ先:鳥取県立公文書館県史活用担当

(〒680-0017鳥取市尚徳町101番地 0857-22-4620)

公文書館 2023/02/07

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2019年10月2日

9月12日(とっとり県民の日)に島根大学法文学部歴史学専修演習の4名の皆さんが来館され、研究テーマである昭和27年4月鳥取大火の救援活動について調査されました。

当日は、鳥取大火と占領期の鳥取に関する概要紹介のほかに、鳥取市の上田勝俊さんに大火時に米軍在日兵站司令部から配給されたレーション(戦闘糧食)の箱と匙(さじ)などを持参していただき、用途などを詳しく紹介していただきました。

_s.jpg)

(写真1)米軍兵站司令部からの救援物資(レーション:戦闘糧食)と上田勝俊さん

.jpg)

(写真2)上田さんのお姉さんはこの箱の天面を画板代わりに使用していたという。

_s.jpg)

(写真3)配給時に入っていた缶切りとスプーン

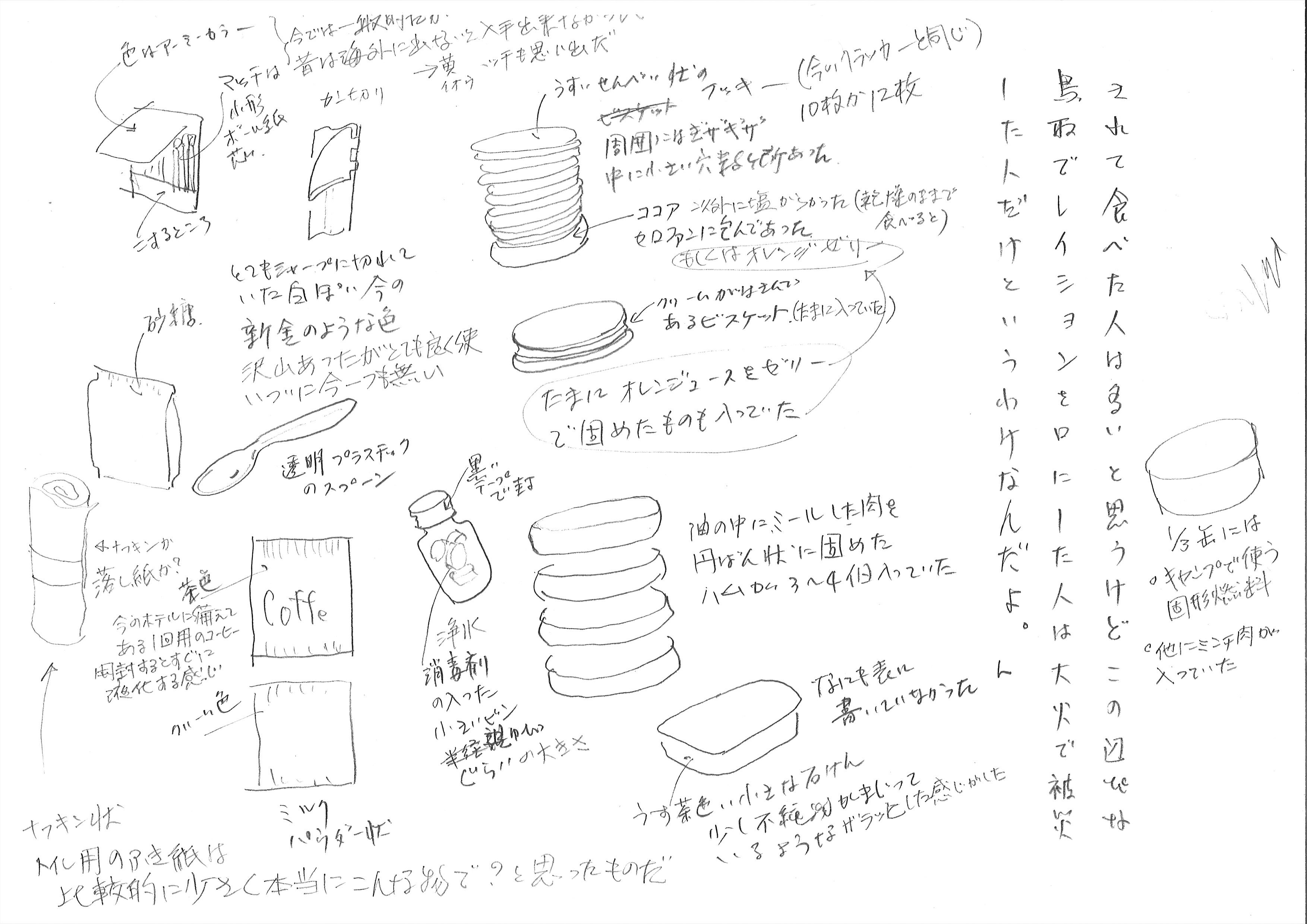

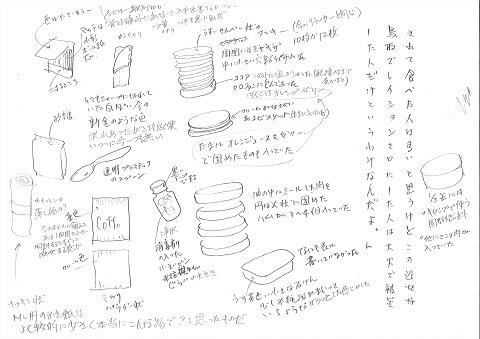

(写真4)上田さんの記憶に基づくレーション内容物のスケッチ

公文書館 2019/10/02

in 県史編さん室,調査

2019年7月9日

現代部会では7月6日(土)、今年度刊行予定の『現代2 経済・社会・文化』に掲載する資料の調査を行いました。前回に続いて鳥取駅高架化・文化財保護関係資料と、畜産・工場誘致の関係資料を調査しました。

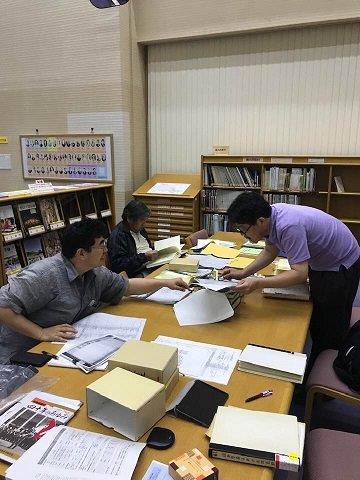

(写真1)熱心に調査を行う現代部会委員

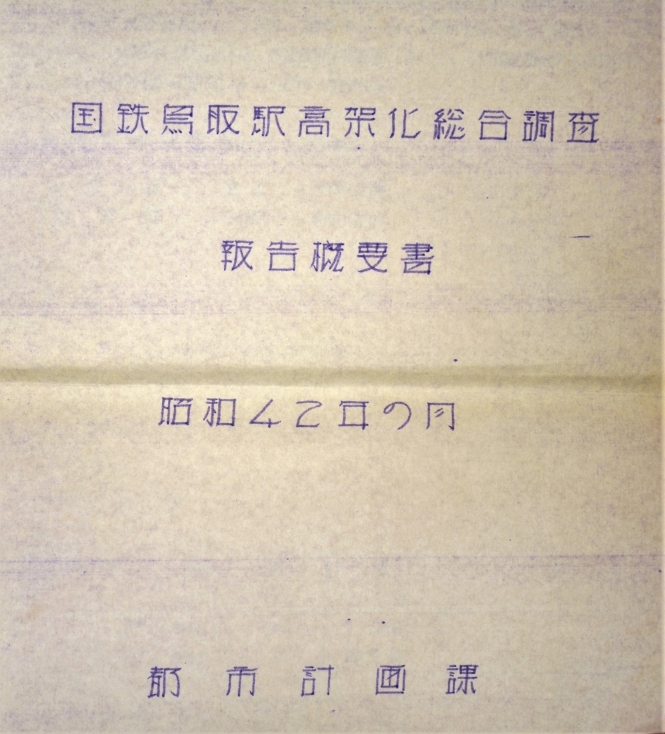

(写真2)都市計画課作成の鳥取駅高架化総合調査報告概要書の表紙。

ワープロが普及する前の行政刊行物の文字はレタリングに凝っているものが多く、

これなどパッと見では昭和42年「9月」とは読み取れないほど。(西村芳将)

公文書館 2019/07/09

in 県史編さん室,調査