鳥取市河原町八日市集落の南にそびえる桝形城(ますがたじょう)の現地踏査を行いました。

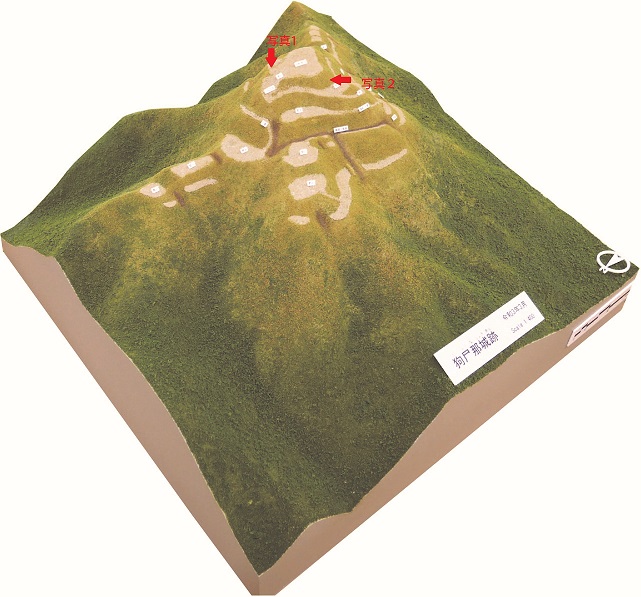

この桝形城(標高236m)は、『鳥取県中世城館分布調査報告書』に掲載されていない城ですが、遺跡として登録されています。

このたび、「道の駅かわはら」の方、地元の歴史に詳しい方と一緒に現地踏査を行いました。

地元に伝わるところによれば山頂に「桝形」の小字が残っているため、枡形城と呼ばれるとのこと。

「桝形」とは「桝のような四角の形」を意味し、この言葉が山城で使われているとすれば、城や曲輪の出入り口を指す「虎口(こぐち)」に四角く区画された空間が設けられているのではないか、と期待を膨らませて山頂を目指しました。

山道は降雨により滑りやすくなっていましたが、足元を確認しながら、慎重に尾根道を上に登っていきました。昔から使われてきた山道なので、尾根筋に沿って窪んでおり、比較的歩きやすくなっています。

30分かけてたどり着いた頂上の主郭は約20m四方で、一部に削り残した土塁がみられます。雑木によって見通しはききませんが、北側は木立の間から千代川の両岸に広がる平野部が望めます。

山城の本体は主郭から北側に延びる尾根で、7段ほど人工的につくられた曲輪が並び、先端近くに堀切が設けられています。それぞれの曲輪は自然の尾根地形を生かしてつくられ、曲輪間の切岸は約4~5mと、それほど高いという印象はありませんが、大きな自然石や岩盤を上手に取り込んで防御施設としています。

残念ながら今回のルートで「桝形」と呼べるような「虎口」を確認することはできなかったのですが、自然地形を上手に取り込んで作られた山城、本来の姿を確認することができました。

桝形城遠景

主郭の状況

主郭(写真上の平坦面)と切岸

先端近くの堀切

[令和3年9月掲載]

久松山に築かれた鳥取城と、その北方にこんもりとした丸山の周辺は天正9年頃の織田・毛利戦争における鳥取城側の最前線でした。久松山と丸山の間は標高100m前後の尾根が続いており、雁金山城(かりがねやまじょう)をはじめ尾根筋に沿って点々と陣城がつくられていました。

この陣城の跡やルートの確認をすることが今回の踏査の目的です。また、今回の踏査には地域振興事業の参考にされたいということで、道の駅清流茶屋かわはらの職員の方も一緒に現地を訪ねました。

丸山交差点脇にひっそりとたたずむ道標地蔵が登り口の目印で、細くて急な山道を登ると、しっかりとした尾根上の道へとつながります。道中には尾根筋の一部が高まって広い平坦な面となる場所がいくつか見られます。中には低い土塁によって囲まれた曲輪や、階段状の曲輪、尾根を切断する堀切もみられ、この尾根筋が鳥取城をめぐる攻防の中にあったことがうかがえます。山頂に主郭、山麓に階段状の曲輪をかまえ、堀切によって遮断する山城とは趣が異なり、長く伸びる尾根上の曲輪の間を尾根道がつないでいる、そんな印象を受けました。

道中には眺望の開けた場所があり、久松山とはちがう角度から、鳥取市街地を一望できるビュースポットとして、新たな発見がありました。道の駅の方々も「地域の魅力を発信できる素材を体感できてよかった。」と喜ばれていました。

このように当センターでは地域振興を進める機関にも協力し、"地域興し"を目指しています。

現地確認の様子

尾根上からの眺望

道標地蔵と登り道(写真の赤色の▲印)

[令和3年9月掲載]

令和3年4月、開催を中止した狗尸那城跡クリーンウォークに替えて、狗尸那城跡現地ウォークを令和3年6月26日に開催しました。

当日はクリーンウォークにお申込みいただいていた13名の方を、麓の小鷲河地区公民館から狗尸那城へとご案内しました。道中は休憩とりながら、ゆっくりと歩いて登ったのですが、思いのほか傾斜のきつい道が続いたので、参加者の方は大変お疲れの様子でした。

しかし、城跡に着き、敵の侵入を阻む急な切岸、立派な横堀や竪堀をはじめ、狗尸那城の構造からみえる防御の工夫などをご案内するうち、参加されたみなさんが生き生きと達成感のある表情になり、見ごたえのある城跡にそれぞれ思いをはせていらっしゃるようでした。

曇天の中、途中小雨に降られることもありましたが、午後4時半過ぎには、みなさんが小鷲河地区公民館に到着し、無事、現地ウォークを終えることができました。

今回のようなウォークや見学を行う中で、大切な文化遺産、狗尸那城の価値や魅力をお伝えするとともに、遺跡を保護する意識を高めていきたいと考えています。

[令和3年6月掲載]

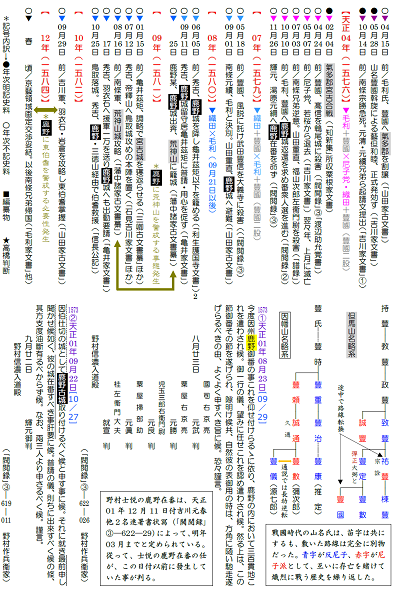

昨年度、発掘調査によって主郭に大型の礎石建物跡がみつかった狗尸那城跡。令和3年6月14日から補足のトレンチ(試掘溝)調査を始めました。

山頂の城本体では、切岸の状況や、主郭部にある土塁に区画された窪んだ地形の様子を探っています。また、狗尸那城に関連する可能性がある山麓の平坦面にもトレンチを掘って、建物跡などがあるかどうかを確認する予定です。

調査は6月末までを予定しており、調査後には現地説明会を行い、調査成果を皆さんにお伝えしたいと思います。

写真1 窪んだ地形を調査中

写真2 切岸を調査中

令和2年10月4日(日)、鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」さんの企画による「狗尸那(くしな)城ウォーク」にて、出張現地解説を行いました。当日はあいにくの曇天でしたが、県外を含めて町内外からの申し込みがあり、10名ずつ3回現地をご案内しました。狗尸那城の切岸、横堀、竪堀や堀切といった防御施設、山頂の主郭で見つかった礎石建物跡とともに鹿野を舞台にした外部勢力の争いについて皆さんに説明させていただきました。

参加された方から「石垣の城は良く見るが、土のみの城は初めてでした」、「お城を造るにあたり、色々な事を考えながら造られていたんだなと思った」、「最近狗尸那城があるのは聞いていたが、ここまですごい山城とは知らなかった」と山城の真の魅力を分かっていただいたことで、担当者として喜びひとしおでした。「来年は別の城でやらないのですか」と次の山城ウォークを楽しみにしておられる方もあり、「童里夢」さんにもお伝えしましたが、埋蔵文化財センターでも取り組みを継続してご期待に応えていきたいと考えています。

令和2年9月12日、19日に行った『狗尸那(くしな)城現地説明会』には当初日程で申し込まれていた方の中からご参加いただきましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策下での実施となり、皆さんの疑問に十分お答えする時間がとれませんでした。遅くなりましたが、いただいていたアンケートの中から主なものをいくつかご紹介させていただきます。

Q1 狗尸那城の城主は誰か?

A1

調査前の見通しでは、但馬系因幡守護(山名豊定・豊数)、安芸毛利方で在番を務めた武将(湯原元網、野村士悦)、そして織田方の武将で後に鹿野城主となる亀井茲矩が、狗尸那城に対して何らかの関与があったのではないかと想定しています。

文献、遺物、遺構の調査結果を総合的に勘案しながら、狗尸那城の整備主体や居城主体等に近づけないかと考察を進めています。

Q2 狗尸那城をどれだけの人数で守っていたのか?

A2

城を守るための人数について、江戸時代の兵学者が一応の回答を出しています。

それによると攻撃に面している塁の上には一間(1.8m)につき三人の兵力がいるとしています。これらの兵が弓矢を射、石弾を投げ、鉄砲を撃つので射撃面は相当な密度ですが、これは理想的で十分な人員配置なのでこのとおりいくとは限りません。実際に考えてみると、敵に対する線の延長を一時に攻撃を受けるケースは少ないと考えられます。(『城の秘密』井上宗和)

また、中世の城についての文献として『築城記』があり、山城の塀に設ける狭間(外敵の攻撃から身を隠し、城内からは狭間を通じて弓矢で敵を射落とす機能を持っていた)の数について書かれています。

「サマの数は一町ノ面に卅と申、…然共数之事、やう体によるべし、…」(狭間の数は一町につき三十という、但し数のことは状況によるものである)とあります。(『朝倉氏の家訓』福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館)

1町=60間なので、2間に一つの狭間を設ける計算ですが、一つの狭間に何人の兵力を配置するかで決まってきます。ちなみに、これを仮に2人として、狗尸那城で一時に攻撃を受ける線の延長を90mとしますと、必要な守備兵は100人±50人となります。

具体的には、想定される敵方の攻撃規模・攻撃力、城方の動員力・守備力、築城技術、地形などの要因を考慮して決めていたものと考えられます。水準の高い技術の結集はむしろ配置される軍勢の少なさを埋め合わせる意味を持つとの指摘もあります。(『戦国時代の城』峰岸純夫ほか)

Q3 山城に敵がいてもほっておけばよいのではないか?

A3

部隊が進軍するときに、その経路上にある敵の山城を落とさず、先に進もうとした場合、山城から下りてきた敵兵が侵攻軍の背後や側面に出没して、侵攻軍や補給部隊が襲撃されたり、前面の敵と背後(放置した城)から追尾してきた敵に挟み撃ちにされてしまうので、山城にいる敵に対して攻略するか、相応の兵力を割いて山城の城兵を封じ込めるなど、何ら対策を講じないまま進軍することはないと考えられます。(『城取りの軍事学』西股総生)

Q4 当時の城兵たちの食糧はどのように調達したか?

A4

文献調査によれば、狗尸那城は永禄12年(1569)から天正元年(1573)までは、毛利方の因幡における戦略拠点として武将(湯原元網、野村士悦)が在番をしていたと考えられます。毛利氏は天文年間末期(1550~55年)に大名権力を確立したのち、天正10年(1582)の羽柴秀吉との備中高松城講和までの約30年間、毎年のように近隣地域の大名・領主と戦争を行っていました。

毛利氏が兵糧を支給した事例からその特徴が明らかにされており、毛利氏が自ら主導して指揮を執る戦争において、参加した将兵に兵糧を支給していたことが確認されています。次に、毛利氏の兵糧支給政策における特徴として、(1)兵糧は主に毛利氏の支城に在番する将兵や、味方する国衆に支給された、(2)「境目」=戦争地域にある城の将兵にとって兵糧は必要不可欠のものであり、最前線にある山城への兵粮運送が戦争の帰趨を左右するものであることを認識していた、(3)現時点で臨戦状態にはない城には「置兵槙」なるものを貯蔵して非常時に備えていた、などが指摘されています。(「戦国大名毛利氏と兵糧」菊池浩幸)

[令和2年10月掲載]

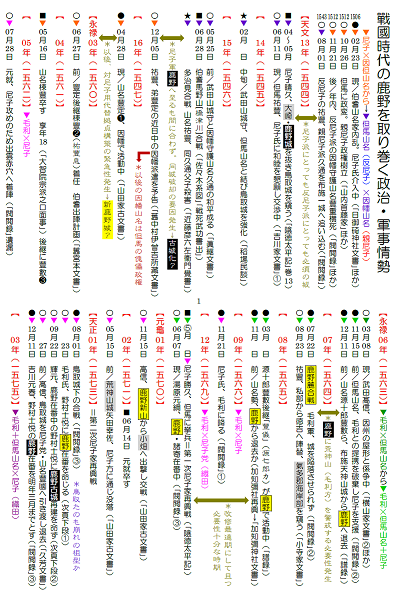

前回に引き続き高橋先生による「戦国時代の鹿野を取り巻く政治・軍事情勢」(後編)をお届けします。

戦国時代の鹿野を取り巻く政治・軍事情勢(後編)

高橋正弘

では現鹿野城が古城化し、新鹿野城が代替した時期とはいつか。「鹿野城」へのニーズが劇的に転換される天文15~16年(1546~47)頃が最も濃厚と思われる。同15年前半までの城は、因幡と出雲の廻廊を担っていたが、但馬山名が因幡山名を滅ぼした途端、城の矛先は一転して出雲方面へ向けられる事となった。尼子氏の最前線が伯耆中部にまで後退せざるを得ない局面の中、その維持は至難の業であり、事実、但馬山名の手に落ちていた過去もあった。こうして尼子氏による城の徹底的な破壊が進められたと思われる。片や因幡を制圧した但馬山名からすれば、依然として東伯耆までを管下に置く尼子氏の脅威は去っておらず、屈強な防波堤の再構築に迫られた。鹿野入道以下が玉砕した攻防戦は、尼子氏の人海戦術にもよるが、代替城郭の占地へ大きな教訓となり得た。人々を、地域経営より地域保全のための要害造りへ向かわせずにおかないからである。皮肉にも、この要害性が天正初期に障害化し、仕切る城への回帰を熱望させた、というのが論者が描く粗筋である。

永禄05年(1562)秋、毛利元就は対尼子決戦のため出雲に進出するが、これに伴い出雲以東の政局にも影響が及んだ。当該期には友軍だった但馬山名氏が潜在的脅威となり始めたため、その西進を阻害する必要が出ていた。こうして翌06年(1563)春、元就支援の下で、鳥取城の武田髙信が但馬山名の傀儡政権と決別した。但馬山名は毛利と手を切り尼子支援に回った。同年冬、髙信は山名勢を天神山から鹿野城へ一掃した。翌年07月、毛利軍が新鹿野城を攻めるものの、山麓部で撃退されている。この時点での鹿野城には、明らかな強度上の変化が認められる。以後二年間、鹿野は亡命政権の首都となる。

永禄08年(1565)冬、源七郎豐儀(毒殺被害者は誤り)を首班とする亡命政権も力尽き、恐らくは但馬へ去ったらしい。従って、これ以後の暫時、鹿野城は毛利系人物の管理下に置かれたと思われる。以後三年ほど因伯に目立った争乱は見られないが、換言すれば、そうした時期にこそ改修・増強の工事は施工しやすい。この時代、敵方から奪ったり、敵方へ通じてしまった重要な城々は、ほとんど例外なく構造を変えるための工事が施されている。出雲冨田・新山・末次・滿願寺、因幡鳥取城は好例だが、城の構造が相手方に筒抜けであれば、それだけ敵に付け込まれやすいのである。鹿野城のように、常に争奪の渦中にあった城であれば、所有者変更による改造は喫緊の課題となりえよう。この翌年、足掛け五年にも及ぶ毛利軍の攻囲に疲れた尼子氏は、月山冨田城を開いて毛利の軍門に降っている。

永禄12年(1569)06月現在、鹿野城には毛利氏から派遣された湯原元網が在番の任に当たっていたが、元網は但馬諸寄の在番も兼ねていた。その一か月前、尼子勝久を擁した山中鹿介が尼子家再興戦を企て但馬に挙兵、劣勢に追い込まれた元網は、諸寄・鹿野城から撤収し、鳥取城で武田髙信と共に籠城する。翌年春には包囲も解け、武田髙信は氣多郡へ進出し、鹿野新山を足場に青谷小畑へ出撃して何者かと交戦していた。尼子家再興戦も、結局、元龜02年(1571)08月に頓挫している。

天正01年(1573)春、第二次尼子家再興戰が因幡を標的に起こされると、それまで毛利氏の山陰道中部域で司令塔の役割を果たしていた鳥取城にも落城の危機が訪れた。毛利氏が野村士悦に鹿野在番を命ずるのは、こうした状況下である。ところが、その一か月後、輝元は士悦に対し「鹿野古城再建命令」を発した(僅か一か月で在番先が古城と呼ばれるのは不可解)。当時の輝元の期待は「因伯仕切りの城」の表現に顕著である。期待の言葉の裏には、鳥取城に代わる役割を鹿野城へ負わせようとした意図が感じられる。再建工事はその年一杯費やされ、士悦の在番も翌年三月までと決定された。この時に復興された古城こそが、今日周知の鹿野城と考えている。

こうして江戸初期に廃棄されるまで再生鹿野城は引き続き重要な働きを期待されるが、それがゆえに以後も何度か危機が見舞った。例えば天正04年(1576)、因幡では武田髙信が斃され、伯耆でも柱石南條宗勝を失った南條・小鴨家では、路線転換を含む不穏な空気が支配的になっていた。毛利氏は、前年に鹿野城を含む氣多郡を山名豐國へ割譲していたが、因伯の情勢悪化に伴い、鹿野城だけを返還させた。この年、毛利氏は織田信長に追放された前将軍足利義昭を受け容れ、対織田戰へ舵を切っていた。信長は対抗上、羽柴秀吉を対毛利戦の指揮官に起用した。秀吉は、毛利領との境界付近で盛んに調略を駆使するが、鹿野城の返還は、信長へ傾きがちな豐國と東伯耆との間に楔を打ち込むためだったのである。そこに当時の鹿野城の重要性や役割が凝縮されている。

更に天正08年(1580)夏、鹿野城は秀吉の第一次因幡制圧戰で織田方へ引き渡された。こうして城番の一人亀井茲矩が派遣され、以後40年近く亀井氏と城との関係が始まる。その初年早々、本来の城主鹿野某は茲矩と悶着を起こして城を出奔、荒神山を再生して籠城、織田方に転じた東伯耆~鹿野間を分断した。南條元續が翌年これを攻略するまで、荒神山は鹿野城への大きな脅威たり得た。天正09年の第二次平定戦は、秀吉の渇殺劇が強烈過ぎて霞んでいるが、両軍決戦の真の目的こそ、因幡と東伯耆を一体化させられるか、或いは分断状態を維持できるかの戦いだった。同10年(1582)冬、羽衣石・岩倉城が吉川軍に落されると、東伯耆全体が鹿野城の存立を脅かすようになった。これらはいずれも、西側からの脅威への備えを亀井氏に講じさせるに十分な環境変化と評価できる。

了

[令和2年10月掲載]

狗尸那(くしな)城紙上講演会の第3、4回は、因幡・伯耆の中世史と城郭の研究に長年たずさわられ、著作や講座をもたれている高橋先生の講演です。

テーマは「戦国時代の鹿野を取り巻く政治・軍事情勢」です。「鹿野」を制する者が因幡を制すとばかり、戦国後期の鹿野郷が山名、尼子、毛利、織田(羽柴)の各氏がせめぎ合う地勢上重要な戦略拠点であったことが16世紀の古文書、文献から見えてきます。

長文ですので、2回にわけてお届けします。次回もお楽しみに。

第3回

戦国時代の鹿野を取り巻く政治・軍事情勢(前編)

高橋正弘

従来、余り注視されて来なかったが、鹿野城が16世紀中、複数存在していたとの見解は、掲出史料(1)・(2)の証言するところを予断を交えず受容した結果に由来する。当発表に言う「鹿野城」とは、一時古城化したらしい現鹿野城と、現鹿野城の古城化に伴い、その代用となった鹿野城(以後、便宜的に新鹿野城と呼ぶ)の二つを指すが、それは当然、現鹿野城が古城化した時期と要因へも触れる必要を迫る。

まず、管見に及ぶ限りの鹿野城関係史料の一部を年表風にまとめた。両鹿野城の歴史的変遷と意義を明確にするためには、最低でも16世紀初頭まで遡る、山陰道中部域に関する史料の解説が必須だが、今回は時間的な制約もあり、骨格論的に戦国時代の鹿野城と、その周辺部の政治・軍事情勢の骨格を、現段階で把握できる範囲で整理するに留める。

(2)においてさらに重要な情報は、古城の再建目的が示された冒頭点線部分である。仕切りの城とは、一言で言えば、ある領域を経営するための城、の意味である。経営の適地に共通する条件とは機動性、すなわち交通の要衝にあって小回りが利く事である。鹿野古城は、明らかにそのニーズを満たしていた事、逆に、現に運用中の新鹿野城には、仕切り機能が欠けていた事までわかる。これは新鹿野城の所在を探求する上で、有益な視点となる。

天文13年(1544)初夏、鹿野城が初めて記録に登場した時、出雲の尼子晴久三万の軍勢が鹿野入道以下三百余名を玉砕させていた。この凡そ半世紀前、因幡や伯耆は、善くも悪くも尼子氏を抜いては語れない状況に陥っていた。大雑把に言えば、鹿野城を含む旧氣多郡は尼子派(因幡守護庶子家の久通を含む)と反尼子派(山名家惣領但馬の祐豐)双方から重要な戦略拠点と目されていた。鹿野入道以下が玉砕する戦いも、そうした事情を背負っていた。尼子氏の支援が不可欠の山名久通にとっては、存亡に関わる生命線だったし、これを打倒したい但馬側からすれば、尼子と久通との間を分断する必要があった。鹿野城の確保が両陣営の戦略の根幹に関わっただけに、常に争奪の舞台とならざるを得なかったのである。晴久が侵攻する前年08月、山名祐豐が因幡へ侵攻、久通を守護所天神山一城に追い詰めていた。つまり鹿野城もこの時、祐豐方に押さえられたため、晴久の攻撃を呼び込んでいたのである(後編に続く)。

20200719(高橋先生)テキスト.pdf

[令和2年10月掲載]

令和2年9月15日(火)に中世城郭研究の第一人者、中井 均先生(滋賀県立大学人間文化学部)に、狗尸那(くしな)城の試掘調査について現地指導をいただきました。

先生は現地で礎石建物跡や縄張りを見られて「すごい」を連呼され、最後には「「すごい」としか言いようがない。」と感嘆されていました。

一通り現地の遺構や試掘調査箇所をご覧いただいた後、先生から「狗尸那城は大きすぎず、1時間あれば全体が見え、コンパクトでちょうどいい。山城としてのパーツ(切岸、土塁、郭、堀切)に加え、横堀、竪堀、石垣があり、狗尸那城はすごく魅力的。あわせて主郭には礎石、石段を伴う城道があることは大変驚き。」と評価いただきました。

また「今後、狗尸那城で確認してきた遺構と遺物、それから鹿野の戦国史の中での城の位置づけを明らかにしていくこと等で、更なる価値づけが期待できる。」、と激励していただきました。

高い評価をいただいた狗尸那城ですが、良好な状態で後世に引き継がれるよう、しっかりと保護していきたいと考えています。

[令和2年10月掲載]

前回に引き続き中井先生による「中世城郭における礎石建物の発生と展開」(後編)お届けします。第3回、第4回は高橋先生による「戦国時代の鹿野を取り巻く政治・軍事情勢」です。次回もお楽しみに。

第1回 (前回)

「中世城郭における礎石建物の発生と展開-狗尸那城跡礎石建物を考える-」(前編)

◆はじめに

1.山城で検出される礎石建物

第2回

「中世城郭における礎石建物の発生と展開-狗尸那城跡礎石建物を考える-」(後編)

2.山陰地方の事例

3.最近の発掘調査成果

4.山城の礎石建物の意味

◆おわりに

中世城郭における礎石建物の発生と展開 -狗尸那城跡礎石建物を考える- (後編)

滋賀県立大学 中井 均

2.山陰地方の事例

では、山陰地方の礎石建物の検出状況はどのようなものであろうか。山城の発掘調査事例はまだまだ少ないが、静間城跡(島根県大田市)は2つの曲輪から構成される小規模な山城だが8棟の建物が検出されている。そのなかには庇を持つ掘立柱建物と2間×2間の小規模な礎石建物が検出されており、礎石建物は櫓とみられる。

丸山城跡(島根県川本町)は天正13年(1585)に石見小笠原長旌により築城された。本丸、西の丸から構成される石垣造りの城で、各曲輪から礎石建物が検出されている。

鹿野城跡(鳥取市)は天正9年(1581)に亀井玆矩によって近世城郭化された。その西7.郭から大型の礎石建物が検出されている。軍事的緊張段階による山上での居住空間の確保として礎石建物が導入されたものと考えられる。同様の構造は後瀬山城跡(福井県小浜市)からも検出されている。大型の礎石建物は山頂の本丸の一段下の二の丸から検出されており、やり山上の生活空間と見てよい。鹿野城や後瀬山城の山上部の礎石建物を考える場合、彦根城跡(滋賀県彦根市)の構造が参考になろう。彦根城は慶長8年(1603)に井伊家の居城ではあるが天下普請によって築城された。この慶長の築城では山上の本丸に御殿を構えた(現在も礎石が残されている)。ところが大坂夏の陣後の元和2年(1616)の2.期工事では山麓に表御殿が構えられ、以後本丸御殿は使われなくなる。これは慶長5年(1600)の関ヶ原合戦後の軍事的緊張のなかで山上に居住空間が設けられたことを端的に示している。

3.最近の発掘調査成果

一宮城跡(徳島市)は典型的な戦国時代の山城であり、山麓には土居(居館)も存在する。山上に残される高石垣はかつては戦国時代の一宮氏時代の石垣と考えられていたが、現在では天正13年(1585)の蜂須賀家政の阿波入国によって一宮城に入り、徳島築城までの間の居城としており、石垣はその段階で築かれたものである。この一宮城跡で国史跡指定に向けた発掘調査が実施され、本丸の西側半分で礎石建物が検出された。礎石建物の前面に空白地を設けるのは清水山城跡や芥川山城と同様であり、東側は広場的空間地であったものと考えられる。一宮城跡ではさらに副郭である明神丸からも北側で大型の礎石建物が検出されている。本丸の礎石建物とは機能差か階層差によって築かれたものであろう。

小鷹利城(岐阜県飛騨市)は急峻な山に築かれた典型的な戦国時代の山城である。現在のところ山麓に居館想定地は認められない。ここでも国史跡指定に向けた発掘調査が実施されている。標高795mという高地で飛騨地方のなかでも豪雪地帯の山頂から2棟の礎石建物が検出された。建物1は主屋、建物2は倉庫と考えられる。主屋の構造は8間×3間の主屋に6間×3間の副屋が取り付くL字状の曲屋構造で、根城(青森県八戸市)や浪岡城(青森市)などでも検出されている(根城、浪岡城は礎石建物ではなく、掘立柱建物)。小鷹利城の礎石建物からは15世紀後半から16世紀前半の遺物が出土している。

4.山城の礎石建物の意味

このように山上から主殿と見られる礎石建物の検出により、戦国時代の山城が山頂の山城と山麓の居館という二元的構造論には再検討する余地が生じてきた。つまり山城の主郭から礎石建物検出の事例が増加しているという事実は山城が詰城としての防御空間だけではないことを示唆している。

しかし、山上からだけの大型礎石建物が存在するのではなく、山麓にも居館が存在する構造も認められるという構造は何を物語るのであろうか。戦国時代後半(16世紀後半)の軍事的緊張は二元的な分離型では対処できない大規模な戦争となる。山麓に居住し、戦争になると山城に移動するのではなく、当初から山上で居住することによって安全を保障したものと考えられる。しかし、公的な対面や儀式を山上でおこなうことはできない。居館で対処すべきものであり、山麓居館は必要なものであり存在し続けた。山麓居館は公的施設であり、山上の礎石建物は私的施設であった。宣教師ルイス・フロイスは『日本史』で織田信長の岐阜城について「すなわち何びとも登城してはならぬことは厳命であり、犯すべからざる禁令で、(略)彼は内部においては、貴婦人たちおよび、息子の王子たちによってのみ仕えられていたからであります。」と記しており、山上は女性や子どもといった城主の家族が住む常御殿であったことがわかる。

一方で、山麓に居館を設けず、山上にのみ大型の礎石建物を設ける山城も存在する。三好長慶の居城芥川山城、飯盛城では山麓居館を設けていない。当初から公的、私的施設両方を山上に構えたのである。守護や戦国大名ではなく、新たな勢力として長慶は新たな城造りを指向していたのかも知れない。それは城下町を伴わないことからもうかがえよう。

さらに慶長5年(1600)から元和元年(1615)の関ヶ原合戦後の戦国最大の軍事的緊張下での山城築城では山上の本丸を居住空間とした。彦根城、大和高取城(奈良県高取町)、佐伯城(大分県佐伯市)などでは山上の居住空間としたことが顕著である。しかし、元和偃武以降の寛永期には山を下りて山麓に藩邸を構えることとなる。

近年こうした山上居住の礎石建物の検出事例が増加しているが、大半は16世紀中~後半に出現する。ところがすでに15世紀後半から16世紀前半に山上居住する事例として感状山城(少量であるが16世紀後半の遺物も認められる)、小鷹利城(姉小路氏時代に限定できる可能性が高い)があり、山上での居住は戦国時代前半からすでに存在するようである。

◆おわりに

今回、狗尸那城で検出された礎石建物は規模からは居住施設(御殿)と考えられる。ところがこれまでの狗尸那城の城史(歴史)から狗尸那城が地域の拠点城郭とは考えられない。良好な文献史料が存在しないだけに、城跡の構造面から狗尸那城を再検討する必要があろう。縄張りは横堀とそこから派生する畝状竪堀群は極めて防御性の高い構造として評価できよう。それは大名居城といった地域の拠点城郭の構造ではなく、境目、出城、陣城のような軍事的緊張関係下で築かれた城郭の構造を示している。

出土遺物の年代観は15世紀後半から16世紀前半を示している。戦国時代の山城としては一段階古く、礎石建物としても古い段階に位置づけられる。ところが、縄張りの特徴である横堀や竪堀群は16世紀中頃以降に出現する構造であり、両者にはタイムラグが生じている。

いずれにせよ、狗尸那城跡の発掘成果は今後の戦国時代の山城を研究するために重要な成果となった。それは山城の規模と居住という問題、居館の有無と山上居住の問題、礎石建物出現年代の問題であり、これらをどう考えるのかが大きな課題である。

[令和2年9月掲載]