狗尸那(くしな)城 紙上講演会(その1 全4回)

7月19日に予定していた狗尸那(くしな)城講演会は新型コロナウイルス感染拡大を受けて、中止となりましたが、多くの方から講演会開催の要望が寄せられたことから講師の了解をいただき講演資料と要旨を紙上公開いたします。

第1回と第2回は中世城郭研究の第一人者で、中世城郭における礎石建物の研究にも先鞭を付けられた中井先生による「中世城郭における礎石建物の発生と展開」についてです。長文ですので、2回にわけてお届けします。次回もお楽しみに。

第1回

「中世城郭における礎石建物の発生と展開-狗尸那城跡礎石建物を考える-」(前編)

◆はじめに

1.山城で検出される礎石建物

第2回 (次回予定)

2.山陰地方の事例

3.最近の発掘調査成果

4.山城の礎石建物の意味

◆おわりに

中世城郭における礎石建物の発生と展開 -狗尸那城跡礎石建物を考える- (前編)

滋賀県立大学 中井 均

◆はじめに

戦国時代の山城の構造は、山頂に山城(防御空間)を構え、山麓に根小屋(居住空間)を構える二元的構造を基本としていた。例えば越前の戦国大名朝倉氏の居館は一乗谷朝倉氏遺跡として国の特別史跡に指定されている。ここはあくまでも山麓の居館であり、この背後の一乗城山の山頂には巨大な山城も構えられている。山城は普段居住する施設ではなく、戦争の際に用いられる軍事的な防御施設であった。さらに戦国時代の山城は土木施設であり建物は極めて小規模で臨時的な構造で、大半が掘立柱建物で構成されていたことが発掘調査で明らかにされている。

1.山城で検出される礎石建物

そうしたなかで山城でも礎石建物が検出される場合がある。検出される礎石建物の機能としては、

(1)1間×2間、2間×2間程度の小規模な礎石建物は-1として倉庫と考えられるものである。例えば関津城跡(滋賀県大津市)で検出された礎石建物内からは大量の炭化した穀物(米、麦)が出土しており、穀物蔵であった可能性が高い。また、平山城館跡(京都府福知山市)では主郭の端部土塁上に礫を敷き詰めた礎石建物が検出されている。この建物は猛烈に被熱しており焔硝蔵(火薬庫)のような武器蔵で会った可能性が考えられる。こうした被熱痕の認められる小規模な礎石建物は薬師城跡(広島県河内町)からも検出されている

-2として塼貼の礎石建物がある。

地面に塼を埋めて壁面の下部とする建物(倉)は16世紀の堺環濠都市や京都などから検出されており、倉であったことが明らかとされている。山城からも感状山城跡(兵庫県相生市)では埋甕遺構と同じ曲輪から検出されてり、食物倉ではないかと考えられている。また、端谷城跡(神戸市)では主郭から検出されており、転根太を敷く構造で、建物内部からは甲冑(胴丸)が15領も出土しており、武具倉として機能していたものと考えられる。この塼貼建物は置塩城跡(兵庫県姫路市)、飯盛城跡(大阪府大東市・四條畷市)、御着城跡(平城:兵庫県姫路市)、芥川山城跡(大阪府高槻市)などからも検出されている。

-3櫓と見られるもの

・鎌刃城跡(滋賀県米原市)からは山城の尾根先端部の土塁に囲繞された曲輪から5間×5間以上の礎石建物が検出される。これは曲輪のなかの建物ではなく、土塁を壁面として、半地下室を設けた構造の、切岸直上で睨みを効かす大型の櫓の礎石ではないかと考えられる。櫓としての礎石建物は他に鳥越城跡(石川県白山市)では土塁の屈曲する位置に構えられた礎石建物や、鶴尾山城跡(岐阜県郡上市)や南山城跡(岡山県倉敷市)のように畝状竪堀群の直上に構えられた礎石建物も登攀する敵に対して睨みを利かす櫓であろうと見られている。

(2)5間×3間、6間×4間以上の大型の礎石建物は御殿などの生活空間となる建物と見られる。清水山城跡(滋賀県高島市)は高島七頭の惣領家である越中家の居城で、山頂の主郭端部で礎石建物が検出されている。検出された礎石建物床の間、台所を備えた御殿と考えられる建物である。この清水山城は広大

城域で山麓にも居館を持つ。こうした構造は山上と山麓で建物の使い分けがなされていた可能性を示唆している。芥川山城跡(大阪府高槻市)は三好長慶の居城となった城で、礎石建物は主郭全域に配されるのではなく、主郭の北側に構えられていた。おそら南側は広場的空白地として利用されたものと見られる。芥川山城跡では山麓に居館推定地は存在しておらず、詰と居館となる二元的構造ではなく、山城に居住していた。

永禄3年(1560)に長慶が居城とした飯盛城跡(大阪府大東市・四条畷市)からも山上の千畳敷と呼ばれている曲輪から礎石建物跡が検出されている。飯盛城跡も山麓に居館が存在しないことよりやはり山上に住んでいたと考えられる。

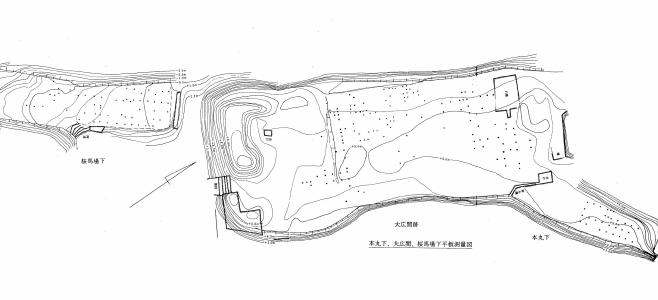

小谷城跡(滋賀県長浜市)では山上の大広間と呼ばれる曲輪から巨大な礎石建物が検出されている。ここからは3万七千点におよぶ陶磁器類が出土したが、その96%は土師器皿であり、恒常的に住んでいた御殿と考えられる。なお、小谷城では山麓の清水谷に浅井屋敷と呼ばれる屋敷地が存在しており、山麓部にも居住空間が存在した。これは山麓居館がパブリック(公的)な空間として用いられ、山城の礎石建物がプライべート(私的)な空間として用いられたものと見られる。

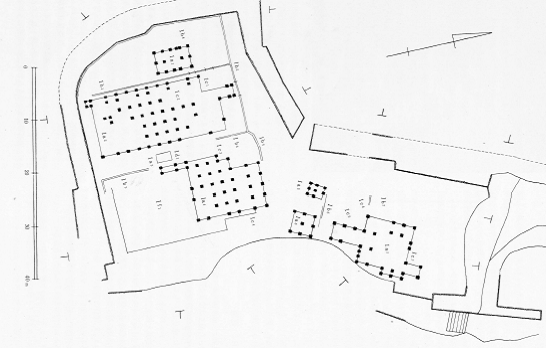

観音寺城跡(滋賀県東近江市)でも山城中枢部の本丸、平井丸、池田丸から礎石建物が検出された。山麓には伝御屋形が存在するが、その規模は一辺70mに満たない。この山麓の伝御屋形はとても守護所とは考えられない。おそらく登城道に伴う施設と見てよい。観音寺城跡では山上のみが守護所としての空間で、本丸が常御殿(プライべート)、平井丸が会所(セマイ・パブリック)、池田丸が主殿(パブリック)と見てよい。

感状山城跡では曲輪ごとに居住空間としての礎石建物が検出されており、建物の使い分け(機能分化)か居住者の相違か(階層分化)によるものであろう。一方、山腹の曲輪群からは塼貼礎石建物、埋甕などが検出されており、曲輪の機能分化が明らかとなっている。置塩城跡では山上に武家屋敷があり、それぞれの屋敷地から礎石建物が検出されている。

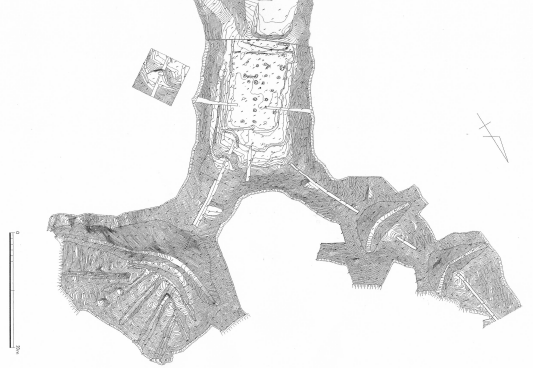

石山城跡(福井県大飯町)では主郭より一段下の曲輪から曲輪いっぱいに立てられた大型の礎石建物が検出される。曲輪の両側に伸びる尾根先端にはいずれも畝状竪堀群が検出されており、この礎石建物は防御の最前線に構えられた建物で、鶴尾山城跡や南山城跡の櫓的建物と同様であるものの、その規模からは櫓とはとても考えられない。防御の最前線にも居住空間が設けられていたのだろう。

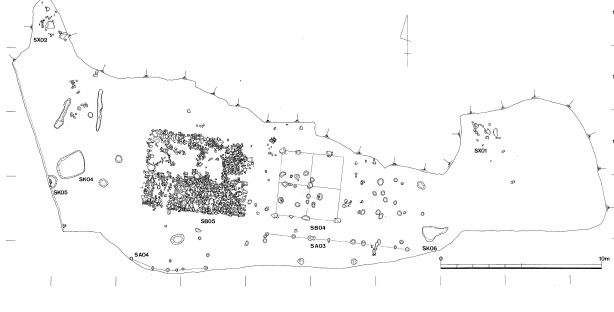

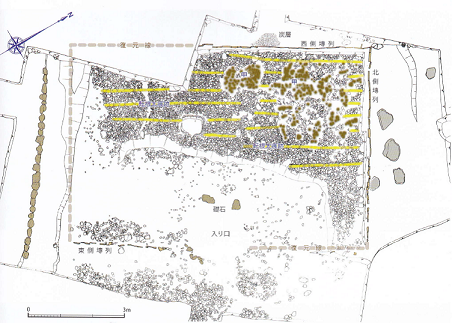

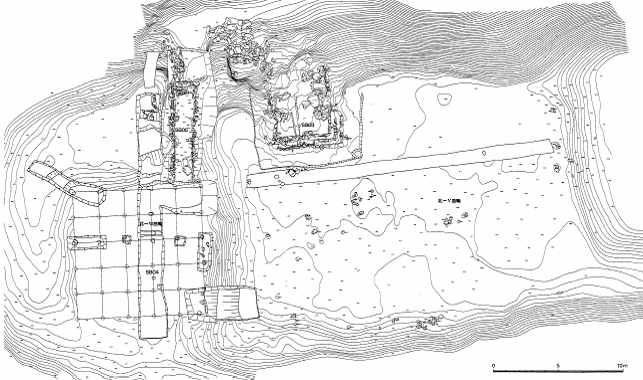

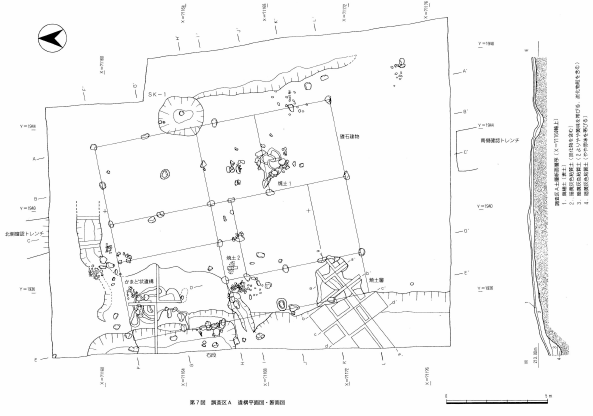

図1 平山城館礎石建物平面図

図2 端谷城塼貼建物平面図

図3 鎌刃城礎石建物平面図

図4 清水山城礎石建物平面図

図5 小谷城大広間で検出された礎石建物平面図

図6 観音寺城池田丸で検出された礎石建物配置模式図

図7 石山城礎石建物検出平面図

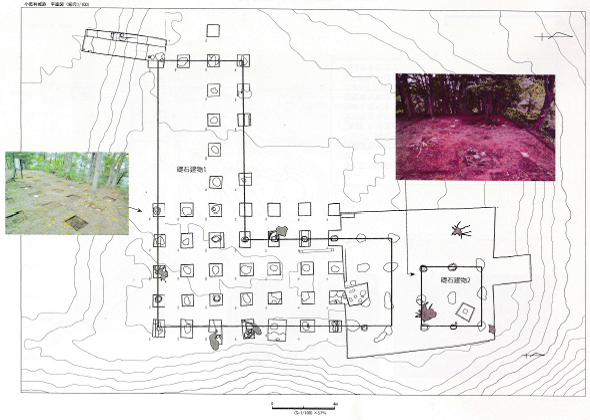

図8 小鷹利城礎石建物検出平面図

[令和2年9月掲載]

狗尸那(くしな)城現地説明会を開催しました。

空模様とコロナを気にしながらのスタートでした。

三密を避けるため、1班を10人に制限し、9班に分散して、25人乗りのバスで時間をずらして順次山頂に向いました。

導線を長くするなど受付も工夫し、乗車時、現地での三密対策はしっかりできました。

入口の検温では、鹿野町総合支所の支所長さん、副支所長さんに応援していただきました。

狗尸那城跡ではなるべく起伏の少ないコース設定と足場の確保で、参加されたご高齢の方、小学生(1・2・3年)にも安全に見学いただきました。

遺構は、堀切、切岸、土塁、曲輪、横堀、竪堀といずれも見ごたえがあり、そして礎石建物跡まである盛りだくさんの山城ですが、城域はコンパクトで、40分で一通り見学していただきました。

「今日のお城の印象は忘れません。」などと感嘆、感動の声が多く聞かれました。

また、「この城を取り囲む戦国期の歴史をまとめた講演会の開催を希望」とのご意見もありましたが、今回中止した講演会についてもネット・紙上講演会なども計画していますので、ご期待下さい。

なお、狗尸那(くしな)城を取り巻く戦国期の歴史は今年3月にセンターが刊行した小冊子『因幡武田と鹿野城』で取り上げています。まだの方は、お手に取ってご確認ください。

今回は79名の皆さんにご参加いただきました。

地元の方をはじめ、県内の方に狗尸那城の遺構の見事さ、歴史ストーリーを多くの方に知っていただいて、狗尸那城が鹿野城とともに永く保存されることを希っています。

現地の様子1

現地の様子2

現地の様子3

現地の様子4

現地の様子5

現地の様子6

現地の様子7

現地の様子8

[令和2年9月掲載]

東伯耆の謎の城 その4続き 由良要害

織田・毛利戦争において天正8年、伯耆に進軍してきた吉川元春により、9月28日に由良要害が落城する「由良之要害去廿八日落去之由」、との一次史料(注1)をもとに由良要害をご紹介しました。今回はその続報です。

由良要害は『陰徳太平記』にある由良城で、南条方の一条市助が居城したと伝えられます。

天正8年の吉川軍の動向はこの城を知る上でのヒントとなります。吉川軍は天正8年8月に、伯耆を西から東へ移動し、津波並(北栄町妻波、由良要害の北西)まで展開していますが、由良要害を攻略することなく、織田方に転じた南条元続のいる東方の羽衣石周辺まで迫り、長和田・羽衣石岸際(羽衣石城の麓あたりか)で南条方と合戦(注2)をし、吉川軍が勝利を収めています。

この8月、南条方は東郷池湖畔まで吉川方に押し込められつつも、戦線の西側は由良周辺にあったということが推定されます。南条方と、吉川方の戦線は西の由良要害(北栄町)周辺からずっと東に位置する東郷池周辺(湯梨浜町)まで展開し、由良要害は9月末まで落ちていません。見方を変えれば、長和田・羽衣石岸際の合戦は、吉川方にとって背後にあたる由良方面からの追撃を警戒しながら行っていたか、由良自体に脅威がなかったか、と想定され、南条方と吉川方の境界は一時期、東西に長く不安定であったことを示しているようです。

このたび、北栄町教育委員会、地元研究者の方と現地確認を行ったのは、由良駅から南西へ約2kmにある「スクモ塚」と呼ばれる小高い丘です。ここは『大栄町誌』をはじめとし、『鳥取県中世城館詳細分布調査報告書』でも由良要害とされているところです。現地を分布調査報告書の図面をもとに踏査を行いました。低丘陵の山頂部には配水タンクが作られているので、遺構の一部が壊されていることが推測されるので、遺構が残されている可能性がある雑木林の中を丹念に歩きました。しかし、はっきりとした郭となる削られた平坦面や、敵の侵入を阻むための切岸や堀といった城館につながる遺構を確認することができませんでした。

また、由良要害の周辺で起こった興味深い出来事として、由良要害が吉川方に攻略される6日前、天正8年9月22日に吉川方が妻波橋(妻波村と由良村の間か)の修理を地元に要請する文書が残されています(県立博物館「歴史の窓」)。由良要害の場所も含め、日付の近接する橋の修理と由良要害攻略をこのスクモ塚の場所に結び付けることについては、改めて検討する必要性を感じます。

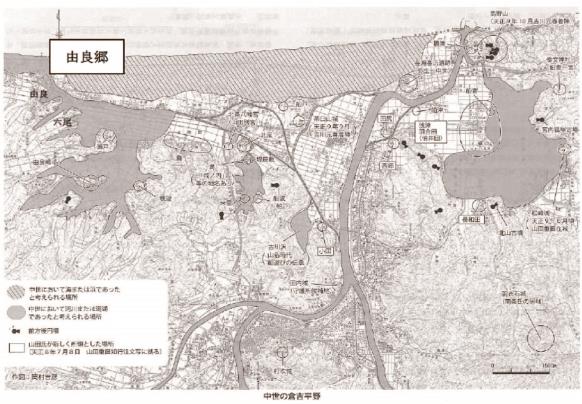

戦国時代、八橋郡の東端に位置する由良郷(今の由良宿周辺)の東側は低湿地や潟湖が広がっており(図)、現在、由良川に面する由良、六尾、島の低い丘は半島状に突き出た地形であったと推定されています。こうした半島状の丘陵地が水上交通上の要地や周囲の湿地を利用した要害性の高い場所であり、内陸にある「スクモ塚」より城を設ける適地と考えられています。こうした視点からも継続して、由良川周辺の丘陵について検討していきたいと考えています。

中央の小高い林部が由良要害に比定された場所

↑丁寧に地形を確認したのですが、堀や切岸は見えません。

注

1 1280 真木島昭光奉書(切紙)『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古

文書編下』鳥取県

(天正8年)10月22日 「(略)由良之要害去廿八日落去之由、(以下

略)」由良要害を攻略し、南条家城(羽衣石城)もまもなく落ちるだろ

うと記した真木島昭光から吉川元春への書状

2 1250 吉川元春書状『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』

鳥取県

(天正8年)8月15日 「(略)去十三日羽衣石岸際迄相動、宗徒之者

数百人討捕候、勝利此事候、左候間無残所令放火稲薙等日々申付候、此

侭茂可差詰之儀候得共、其表加勢之儀一日茂差急儀候条、先付城等取付

候て其表可打廻覚悟候(以下、略)」

8月13日に(長和田主変から)羽衣石岸際周辺で南条方を数百人打ち

捕って勝利したことなどを伝える吉川元春から湯原春綱への書状。

このほか、8月の合戦についての史料が残されています。

[令和2年9月掲載]

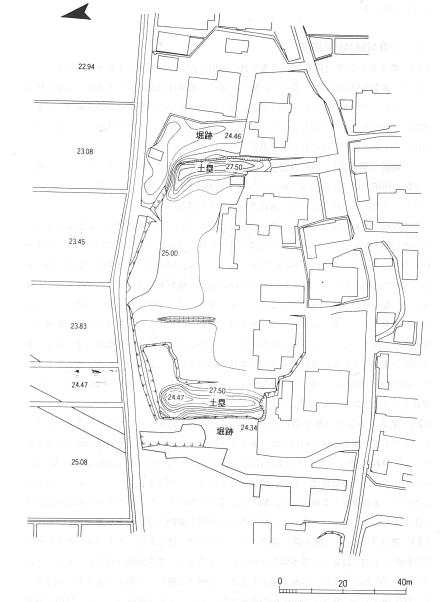

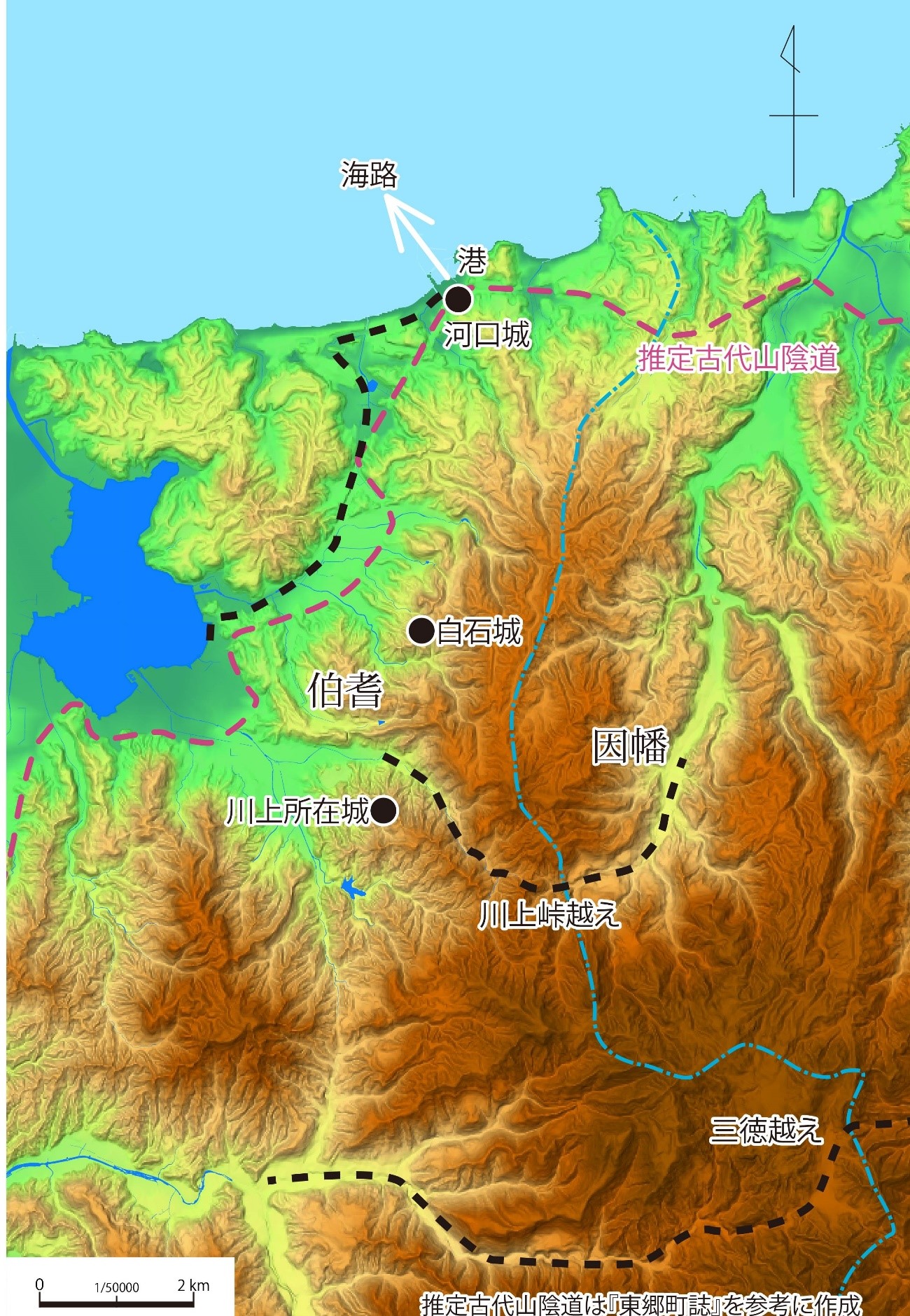

毛利・織田戦争の関連城郭-東伯耆その3「川上所在城」

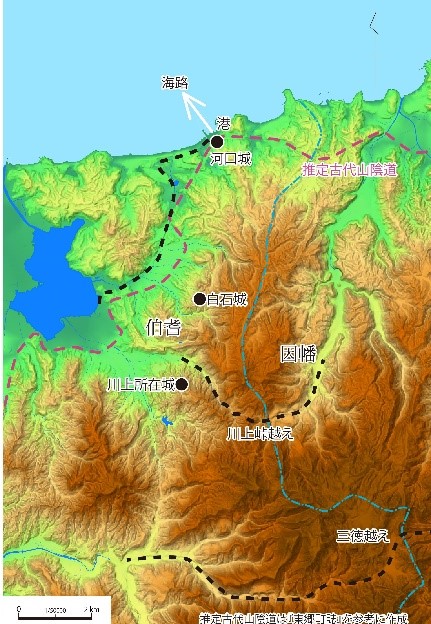

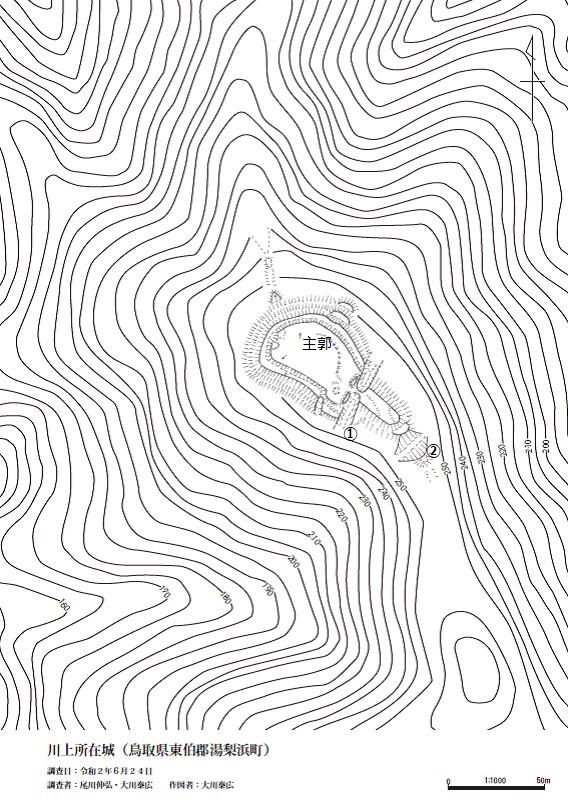

川上所在城は東郷池の南岸、因幡、伯耆の国境に近い湯梨浜町川上から南へ約1.5km、標高262mの山頂に作られた山城です。城の北側の谷は東郷池に流れ込む川上川が西流し、因幡に抜ける川上峠へ、城の南側の谷には東郷川が北流し、三徳山へ抜ける波関峠へと通じています。この城は二つの峠から続く道を見下ろす立地にあり、地域の交通を押さえるための城であると考えられます。

川上所在城の位置(北から)

川上所在城の山頂からの眺望は東郷池南岸に広がる平野部を眼下におさめ、北西に東郷池から日本海へ、西は広大な北条平野を見通すことができます。

城は東西に長い尾根の先端に築かれ、長さ40m、幅25mの大きな主郭を中心にその周りに幅3mの帯郭が巡り、これらは北西麓に広がる東郷池南岸に向いています。主郭の西端には帯郭へ下るようなくぼみがみられ、虎口の可能性が考えられるほか、主郭北側は一段低い、通路状の地形となっています。これらは主郭の中にあるため、一つの郭の中に虎口や通路といった場所が設けられていた可能性が考えられます。

また、主郭の東側には細長い尾根を断ち切る2条の堀切((1)、(2))が築かれ、主郭に近い堀切(1)は中央が土橋で、土橋から主郭側に延びる通路を挟むように土塁が設けられています。堀切は(1)より(2)のほうが大きく、既存の堀切(1)に加えて堀切(2)を加える改修が行われた可能性があるものの、城の向きは変わっていません。

接築城の主体や時期を推測する文献資料等はありませんが、天正7~9年に白石城(水越)と羽衣石城の周辺で毛利方の山田氏と南条方による小競合いを記した一次史料が残されています。また、城の立地・構造・視認性などから見て、織田・毛利戦争のあった天正8、9年頃、因幡と東伯耆を結ぶルートのなかで、海路や三徳越えを避けて連絡するルートを活用するため、南条方(織田方)の支城として川上所在城は白石城とともに陸路を監視する機能を担っていたと考えられます。

なお、既往の調査では主郭の周りから麓に延びる枝尾根上に、堀切や郭が記録されているのですが、現在では確認できていません。

主郭の様子

主郭へ延びる土橋

[令和2年7月掲載]

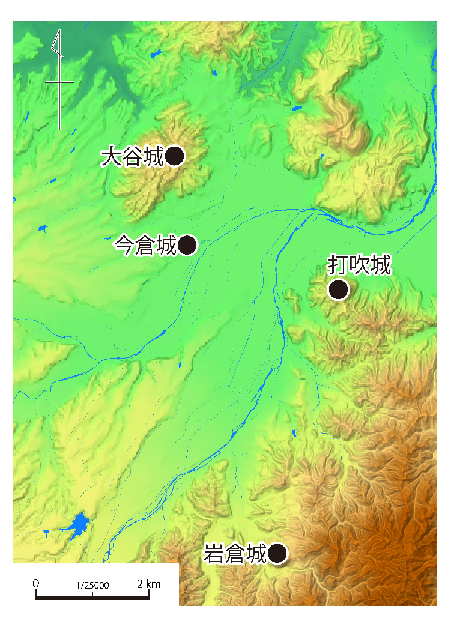

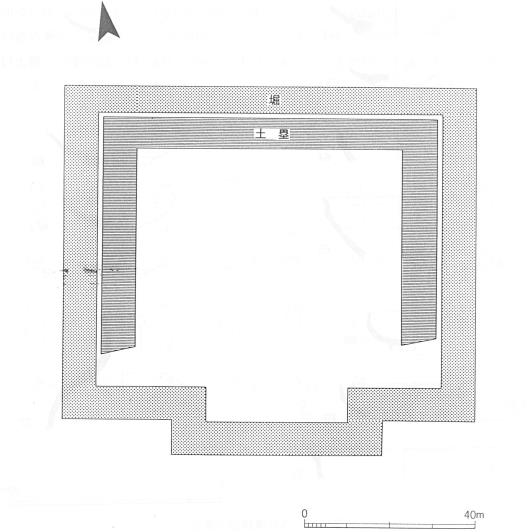

毛利・織田戦争の関連城郭-東伯耆その2「今倉城」

今回は織田方の「岩倉城」の向城として構築されたとされる「今倉城」を取り上げます。以前報告した「大谷城」に行く道中で調査したものです。

位置的には市街地から3kmほど西の福光集落にあります。

『伯耆民談記』巻之五、久米郡古城之部の「今倉城」の項には「八代郷今倉村にあり。陰徳太平記が述ぶる嶋田の城の事なり。(略)吉川元春天正七年に岩倉の向城として築き、正寿院小鴨四郎次郎、鈴川次郎左衛門を籠め置きたり。天正十年芸京和睦の後は、当城羽衣石の領と成りて、南条か与力の士須藤丹波居住す。(略)丹波は(略)羽衣石の命令に背くこと度々有りて、文禄年中南条か為に滅亡しぬ。夫より間もなく慶長五年羽衣石滅却の時当城も廃亡せり。」とあります。

一次史料(注1)では、天正8年11月に小早川隆景が羽衣石城・岩倉城に対して数ケ所の相城を取付られたことを児玉就方に伝えています。また、12月には吉川元春が肥塚与四郎に宇津吹(打吹)の在番を申付け、翌年正月に小鴨四郎次郎が湯原弾正忠の当城(今倉城)在番を労っています。

このことから、今倉城が南方5km、標高247mにあった岩倉城の向城として機能していたと考えられます。

岩倉城には、天正7年に毛利方から織田方に転じた、羽衣石城の南条元続の兄弟小鴨元清が同じく織田方として拠っていましたが、天正9年正月から2月にかけて岩倉城方と今倉城で攻め合いがあった(注2)(注3)ようです。

さて、今倉城ですが、現在は南側が宅地化していますが、東側と西側に土塁が部分的に残っており、周囲には堀が巡っていたようです。

縄張りは東西97m、南北82mの方形単郭で、南辺中央部に長さ49.4m、幅16.8mの張り出しが設けられ、周りには土塁があり西側では基底幅8m、高さ3.6mの土塁、北西隅は一段高くなり3m四方の平坦面があり、その周りを幅7.2m、深さ3.6mの片薬研堀が水堀で取り囲んでいた(注4)ようです。

今倉城周辺地図

今倉城周辺の地形

今倉城推定復元図

また、城の築かれた場所は国府川が形成した沖積平野の国府川中流域左岸の微高地(標高24m)にあります。北側と南側は低湿地になっていたようです。

今倉城からは、南東方向にある南条方の岩倉城、東へ3km、標高204mにある今倉城と同じ吉川方の向城の打吹城が視認できます。

なお、北東方向2km、標高170mの四王寺山には大谷城があります。既報のとおり一次史料や伝承も含めて文献にはまったく出てこない、築城者や由来が不明な謎の城です。

大谷城が吉川方だとすると今倉城の後方支援などになりますが、フケ(低湿地)に囲まれある程度は防御できるとは言え、正対する岩倉城と背後の大谷城がいずれも南条方だとしたら、今倉城の在番にはなりたくない気がします。

北からみた今倉城(竹藪のあたりが土塁跡)

堀跡:写真中央、土塁:写真右

今倉城から南(岩倉城)方面を望む

今倉城から北(大谷城)方面を望む

注

注1

1297小早川隆景書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

「(略)北口之儀、鳥取堅固被持堅候、羽衣石・岩倉数ケ所相城被取付之由候(略)」((天正八年)十一月廿三日 児周(児玉就方)あて (小早川)隆景書状)

1303吉川元春宛行状『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

「今度宇津吹在番申付候、羽衣石一着之上、(略)」((天正八年)一二月八日 肥塚四郎あて 吉川元春宛行状)

1316小鴨経春(碁カ)書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

「尚へ御在番之儀候間、尤罷上可申入候処、無案内ニ付無音申候、城山以来御懇之段難申尽候、以上(中略)、当城御在番之由御辛労之段無申計候、(中略)」((天正九年カ)正月廿三日 湯原弾正忠あて 小鴨経春(碁カ)書状写)

『伯耆民談記』の記載で今倉城にいたとされる小鴨四郎次郎が湯原弾正忠の在番を労っています。この文書から岩倉城の向城であったことが推察されます。

『伯耆民談記』では向城の構築を天正7年としていますが、これらの書状や吉川元春の動向から天正8年の構築だと考えられます。

注2『陰徳記』伯耆国岩倉之合戦之事「天正八年正月岩倉ノ城主小鴨左衛門進元清カ手ノ者、嶋田ノ城へ足軽ヲ懸日毎ニ戦ケリ。城中ニハ勝寿院籠リ居ケル間、己カ勇ニ誇打テ出、毎度敵ヲ追立ケレハ、元清モ亦大勢岩倉ヨリ下シ合、南風北風戦ヒケリ。是ヲ聞テ元清カ勢ヲ待伏ヲシテ討取ント、同二月廿二日吉川衆今田中務・伊志源次郎ナトヲ先トシテ(後略)」

『陰徳記』の記事内容は注3の吉川経家書状と符合しますが、経家の鳥取在城が天正9年3月から10月なので、天正9年の出来事だと考えられ、これにより、注1の各書状による相城(向城)の構築時期とも整合します。

注3 1344吉川経家自筆書状『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』

「去月廿二日、(久米郡)岩倉表行被仰付候、ふてきに候て、粟藤右(粟屋春高)・同与三太郎(春貞)討死候、今中(今田経忠)薄手かうむる〔由脱〕ニて候」((天正九年)三月廿日 新五 (重富新五郎)あて (吉川)式少経家書状)

注4 倉吉市教育委員会1983『今倉城跡・今倉遺跡発掘調査報告書』倉吉市教育委員会

[令和2年5月掲載]

毛利・織田戦争の関連城郭-東伯耆その1「白石城」

戦国時代後期の織田・毛利戦争の一つとして、天正7年(1579)に毛利方から織田方に転じた南条元続軍と吉川元春軍が東伯耆で戦っています。

今期はその関連城郭について現地踏査や文献調査などの調査研究を行っていきます。

今回は湯梨浜町の「白石城」を取り上げます。

白石城は町の東部にあり、東方へ2キロのところには西因幡の青谷町があります。

『伯耆民談記』巻之四、河村郡古城之部の「白石ノ砦」の項には「舎人郷にあり、吉川元春是を取立て、同名彦七郎元景を籠め置きて、南条を押えさせしとなり。(後略)」とあります。

一方、一次史料(注1)では、天正9年に「水越」において南条方被官らを吉川方の山田重直が討捕えたなどの出来事が記されています。

なお、これまでの研究によって字名からも考察され(注2)、「白石城」が「水越城」とされていてその通りだと考えています。

さてそれでは、この「白石城」は南条方の城だったのか、それとも吉川方の城だったのか、また存在理由は何だったのでしょうか?今回も現地踏査を行うことによって、城の立地、規模、構造等から検討していきたいと思います。

白石城は湯梨浜町白石集落の東側、標高245mの山頂に築かれた山城です。集落の東側に流れる沢から急斜面を100m登ると頂部の郭にたどり着きます。

(白石城縄張り図)

白石城周辺地図

(山腹の急斜面)

主郭、腰郭からなる主要部は、一見すると単純なつくりのように見えますが、郭の平坦面はきれいに整えられ、周囲の切岸は丁寧に作られています。また主郭は長さ40m、幅30mと大規模です。

主郭、腰郭からなる主要部は、一見すると単純なつくりのように見えますが、郭の平坦面はきれいに整えられ、周囲の切岸は丁寧に作られています。また主郭は長さ40m、幅30mと大規模です。

(腰郭と切岸)

主郭から北東に下った尾根上に3条の堀切と土塁が設けられ、北東端の堀切は深さ9mのV字形に尾根を切り込んでおり、大規模な遮断線となっています。

(東側の堀切)

しっかりとした防御施設や郭作りが施されているため、舎人谷の中心的な城館と考えられます。

白石城は、山を隔てた南西方向5kmに羽衣石城、山を隔てた南方向には東伯耆から因幡青谷方面に抜ける峠道があり、川上所在城がそこを監視する位置に築かれています。そして、北方向は原の低湿地を抜けると河口城が築かれた泊の港があります。

白石城は、南東側及び北西側は急峻な斜面となっており、南側から西側方向の尾根は切岸と曲輪程度の防御しかありません。

一方、北東方向に大堀切があり、さらに尾根上には2条の堀切と土塁が敷設され、北方向には切岸と階段状の曲輪が3段あります。舎人(とねり)谷を意識したもので、羽衣石城の押えとするには難があるように思われます。

南条氏は織田方に転じた後、織田・毛利戦争において因幡で鳥取城を攻める秀吉軍に合力するため、天正8年5月に「気多郡表取出彼方角放火候て、今程青屋(青谷)迄打入」(注3)しています。

その後、天正8年9月には鹿野城から退去した寄合在番の鹿野某が毛利方として因伯境目の荒神山城に拠ったため、秀吉軍の亀井氏が城番をつとめる鹿野城と羽衣石城が分断され、南条方にとって三徳越えは困難な状況になりました。

西因幡と東伯耆を結ぶルートは、当時海路は困難でしたが、陸路は三徳越え以外にも、その北方陸路の川上峠越えや、経路は不明ですがこの舎人谷を越えるルートが考えられ、川上所在城と白石城に陸路の監視機能を持たせていた可能性が有り、南条氏はこうしたルートを確保しようとしていたものと考えられます。

既存報告書の縄張り図を掲載していますが、引き続き現地踏査に基づいた縄張り図を作成していきます。

注

注1

(1)1360 吉川元長書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

天正9年6月4日 「水越へ自羽衣石罷越者、南条治部被官河津弥五郎・同中間一人被討捕候、(以下、略)」羽衣石から水越への道中にて、南条配下の者を討ち取ったことについて吉川元長から山田重直への感状。

(2)1418吉川元長書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

天正9年8月3日「今朝水越山下ニ待伏柀仰付候処ニ、柀及一戦勝利之由尤可然存候、(以下、略)」水越の山下あたりで待ち伏せし、戦いに勝利したことに対して、吉川元長から山田重直への感状。

(3)1420杉原景盛書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

天正9年8月4日「至水越山下待伏柀仰付、敵討捕、即印柀持せ候、(以下、略)」

(2)の内容について杉原景盛からも山田重直へ感状。

注2

(1)岡村吉彦2014「戦国末期伯耆国「境目」地域の動向と諸勢力-山田重直の活動を中心に-」『鳥取地域史研究』第16号、鳥取地域史研究会

(2)眞田廣幸2019『東伯耆の中世城館-天正8・9年を中心にー』第8回鳥取まいぶん講座資料

注3 1213吉川元春書状写『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』鳥取県

[令和2年5月掲載]

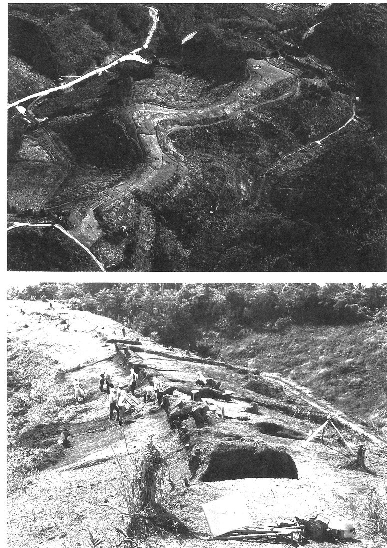

東伯耆の謎の城 その5 -馬ノ山砦-

東伯耆の謎の城-馬ノ山砦-

馬ノ山砦は「陰徳太平記」によると天正9年10月に毛利方の吉川元春が織田方の羽柴秀吉と対峙し、6,000人の軍勢が陣を構えた(注1)場所とされています。

また、一次史料では、天正9年7月に山田重直が普請衆の派遣を受けて構築(注2)し、また同年11月に吉川元春が増強工事をした(注3)との記録があります。

では、この馬ノ山砦はどこにあったのでしょうか?

平成2年に羽合町教育委員会による発掘調査でハワイ風土記館の東側に土塁(標高110m)((1))の残存が確認されており(注4)、これまでハワイ風土記館周辺が吉川元春の築いた馬ノ山の陣と考えられてきました。この土塁はかつて、ある程度の高さを持っていたことが、過去の写真から知ることができます。

(南からみた土塁((1))引用:佐々木古代文化研究室1962『馬山古墳群』)

(北からみた現在の土塁((1)))

この土塁は南北に伸びる尾根の最高点からやや東に寄った位置にあり、東側の斜面は切り立つ切岸状になって、東への防御が意識されています。また、この土塁のある尾根は比較的高所にあるため、四方へ眺望が開けた場所に築かれています。

ところが、1990年に財団法人鳥取県教育文化財団による一般国道9号(羽合道路)の発掘調査で ハワイ風土記館から直線距離で2キロ東側の乳母ヶ谷第2遺跡((2))の発掘調査で標高80mのところに全長128mの土塁が確認されていました(注5)。調査で確認された土塁は、(1)と類似し、尾根筋の東側に片寄って切岸状となっていることから、東側への防御を意識しているようです。

乳母ヶ谷第2遺跡の土塁

(上は全景、下は土塁の発掘作業風景(北から))

今回、天正8・9年の織田・毛利戦争における東伯耆の歴史を山城から再検討するに当たって、事前に地元研究者から寄せられた踏査情報と当センターが予備的に行った踏査情報をもとに、地元研究者、地元町担当者、当センター職員の3者で現地の確認をして来ました。なお、この踏査には地元のケーブルテレビが同行しました。

そのうちの一つはハワイ風土記館(展望所)から西に伸びる尾根上の標高48mに位置する橋津(馬山)14号墳(円墳:直径45m)に築かれた遺構((3))です。古墳の頂部には南から西にかけてL字形の土塁が巡っています。土塁の外側は高さ2mの切岸となっており、南、西側への防御性を高くしていることがうかがえます。土塁に囲まれた平坦面は丁寧に削っていないようです。橋津(馬山)14号墳の周辺は後世に畑などにより大きく改変されているため、城域については、検討する必要がありますが、古墳の東側には幅13m、高さ4mの堀切が備えられています。この場所は南側、西側への視認性は高く、南は東郷池やその背後にそびえる羽衣石城周辺の山塊、西は茶臼山がそびえる北条平野へ広い眺望が開けています。

(東からみた南側の土塁)

(東からみた南側の土塁)

もう一つは標高75mのところにある南谷5号墳(円墳:22m)の周囲に築かれた遺構((4))です。古墳墳丘の周りに東から北にかけてL字形で長さ約50mの土塁がめぐっており、北辺ではもう一条外側に長さ15mの土塁が設けられています。土塁の外側は高さ2mの切岸で、土塁の設けられた向きから北、東側への防御性を高くしていることがうかがえます。また土塁から東側に進んだ所に幅5mほどの堀切状の溝が設けられています。

(南谷5号墳東側の土塁)

(南谷5号墳東側の土塁)

(土塁((1))のある尾根を眺めた様子)

雑木に覆われていますが、南谷5号分の周辺から北西を見上げると土塁((1))があり、その下には橋津集落から東に延びる里道(かつての街道か)があります。

また、(3)と同様に西、南側への視認性は高い位置にあります。

馬ノ山周辺地図(別添地図)

馬ノ山の西側に位置する橋津集落は、江戸時代に藩倉が置かれるなど古代以来、橋津川から日本海を経由する東伯耆の交通の要衝、集散地として機能していた重要な場所でした。これまで確認した土塁などの遺構は、西、南への視認性や橋津を意識した場所に築かれた可能性が考えられます。

また、これまで馬ノ山砦はハワイ風土記館の周辺と漠然と考えられていましたが、砦は一個所ではなく複数個所あった可能性が出て来ました。引き続き、東伯耆の中世城館調査にご期待ください。

注

注1 香川正矩著 松田修・下房俊一訳1980『陰徳太平記(下)』

注2

(1)1375 森脇春親書状写

天正9年6月28日「…当城彼是之趣御両所御申候急度普請衆申付被差遣候至諸事不被緩存候…」

吉川元春・元長の意向で、部将の森脇春親は山田重直に普請衆の派遣を告げている。

(2)1384 香川春継・森脇春親連署書状写

天正9年7月6日「…将又堀為普請、今朝人数被進之候…」

堀を普請するために普請衆が派遣された。

(3)1392 香川春継・森脇春親連署書状写

天正9年7月13日「…一明日者御普請も可相調候哉、可然候とのもの御事候間、手際よく可被仰付候…」

明日には普請が完成するだろうか。

(4)1401 吉川元長書状写

天正9年7月21日「…至今日珍行無之候、随而当城抱様之儀承候、無御余儀候、加番之儀可差籠存令相談半候、勿論兵粮玉薬已下、是又無緩可申付候…」

元長は、普請が整えられた段階で、籠城用に加勢や兵粮・火薬などを入れることを重直に伝えている。

(1)~(4)『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』に収載。

注3

1492 毛利輝元書状

天正9年11月30日「一 元春陣所馬野山儀、山柄可然之条、要害取構之候、普請等之儀、頓相調候之間、可御心安候、」『新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下』に収載。

注4

羽合町教育委員会1990『馬ノ山遺跡試掘調査の成果』羽合町教育委員会など

注5

財団法人鳥取県教育文化財団1991『南谷ヒジリ遺跡 南谷夫婦塚遺跡 南谷19~23号墳

乳母ヶ谷第2遺跡 宇野3~9号墳』財団法人鳥取県教育文化財団

[令和2年5月掲載]

東伯耆の謎の城 その4 -由良要害-

『新鳥取県史』に、「由良之要害去廿八日落去之由」という一次史料が出ています。

織田・毛利戦争において天正8年、伯耆に進軍してきた吉川元春により、9月28日に由良要害が落城します。しかし、現在の北栄町由良は要害といえるような高い山ではありません。

西から進軍してきた吉川軍は天正8年8月には要害の北西、津波並(妻波)まで前進していますが、このときに吉川軍は由良を攻略していません。由良要害を攻略することなく、織田方に転じた南条元続のいる東方の羽衣石まで進軍し、長和田・羽衣石岸際で合戦をしていますが、これには多少腑に落ちないところがあり、少し調べてみました。

妙見山城踏査からの帰途、現地に行って外観だけでしたが城の位置を確認してきました。『鳥取県中世城館分布調査報告書』にあるとおり、標高55m、比高30mのとても要害とは思えないようなものでした。

シリーズその2「大谷城」でご紹介したように、近世までの由良を含む北条平野は潟湖だったとされています。

調べてみると、昨年、鳥取県立博物館で行われた岸田裕之先生の講演で紹介された「中世の倉吉平野」という想定図にも由良嶋(現在の大島)の周囲は潟湖となっていました。

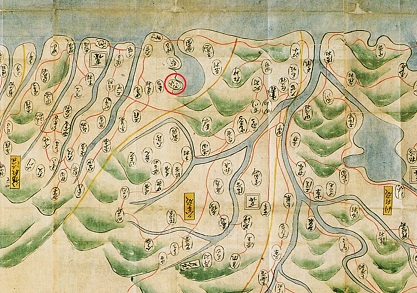

中世の倉吉平野(地図)

(引用:岸田裕之2019「因伯地域の戦国再末期史-潟湖のある「境目」地域を考える-」『鳥取地域史研究』第21号、鳥取地域史研究会)

江戸時代のはじめ、寛永年間のものとされる『伯耆国絵図』にも、大島の東側に湖が描かれています。

『伯耆国絵図』(米子市立山陰歴史館所蔵)地図は上が北側(日本海) 赤丸は大島の位置

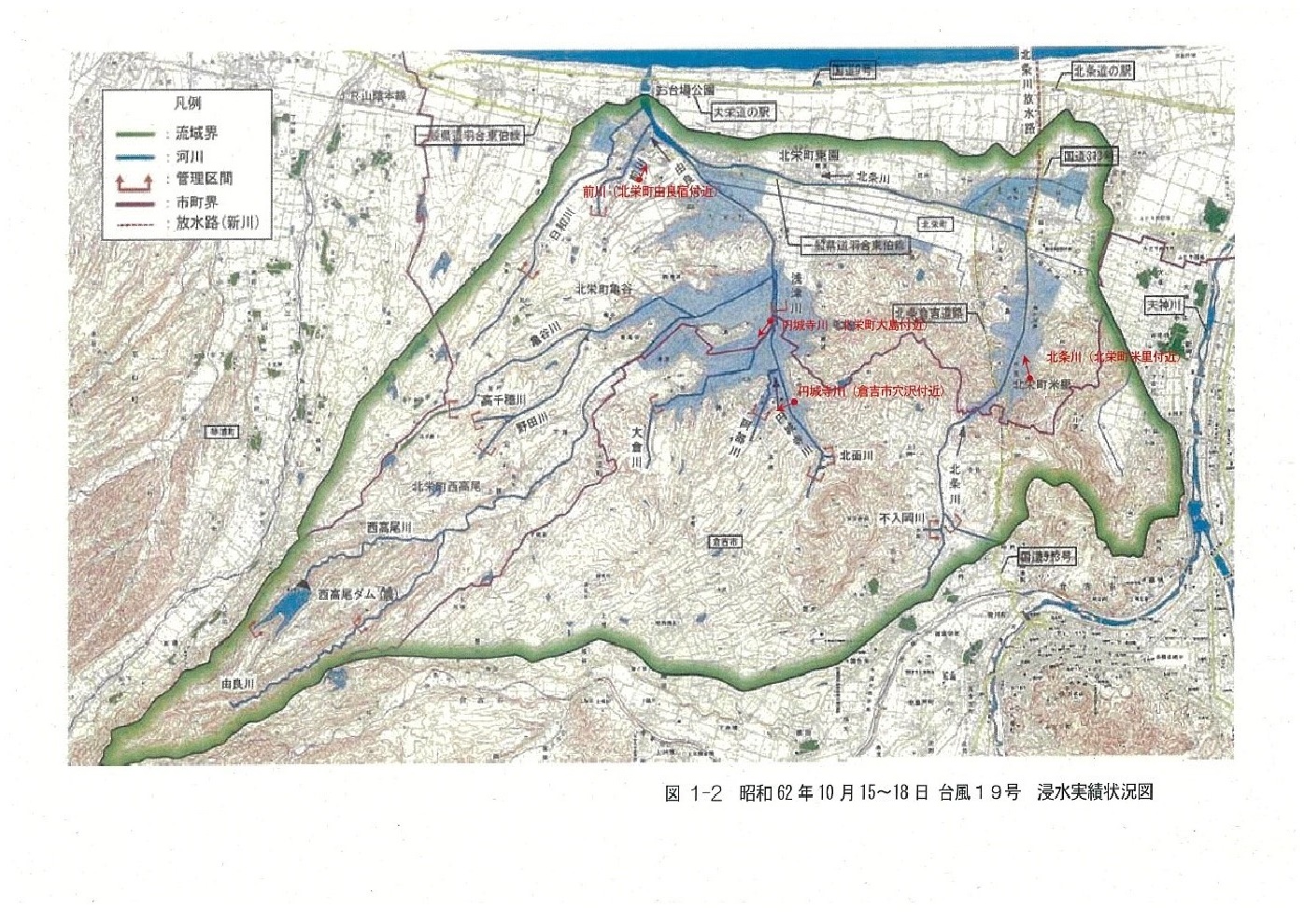

また「由良川水系河川整備計画」(平成21年12月鳥取県)にある、昭和62年の台風19号の浸水実績状況図とも驚くほど符合しました。

もしかすると、由良要害は潟湖にあった海城又は低湿地にあった城で、いずれにしても難攻不落の城だったのかも知れません。

由良要害の今後の調査にもご期待ください。

[令和2年4月掲載]

東伯耆の謎の城 その3 -妙見山城-

鳥取県(因幡・伯耆)には畝状竪掘を備えた山城は多くないとされていました。前回ご紹介したように、県中部(東伯耆)では田内城に続いて蛇山城でも畝状竪掘を確認しました。

しかし、実は『鳥取県中世城館分布調査報告書』(2002,2004年鳥取県教育委員会)の縄張図には記載がないのですが、画像付きのインターネットブログ記事で、畝状竪掘の存在が指摘されている山城があり、気になっていました。

そこで、蛇山城での畝状竪掘の確認を機に、ずっと気になっていたその城に行ってきました。東伯耆の西側・琴浦町大杉の、大山から北に派生した丘陵先端部に築かれた妙見山城です。

丘陵の東側の林道から登っていくと古ぼけた鳥居が見え、そこから登って行きました。しばらく登ると東側斜面に幾筋もの竪掘が現れました。

見事な畝状竪掘です。

(横から見た畝状竪堀の様子)

(上から見た畝状竪堀の様子)

頂部は横堀でつながっていませんでしたが、頂部を伝って南側に廻ると大堀切があり、大小併せ、3本の堀切が南側の尾根からの侵入を防御しているようです。

(横から見た主郭背後の堀切)

大堀切から主郭へ登るとそこは広い郭となっており、神社跡がありました。先ほどの大堀切の切岸上部には低い土塁が廻ることを確認しています。

(主郭を北側から見上げた様子 切岸と堀切)

また、反対側の北東方面を上から覗くと、高く急峻な切岸(人工的な急斜面)となっており、その下にはこれまた立派な堀切が備えられています。この堀切に接する郭の北東端、その先に伸びる細尾根の先端にも大きな堀切があり、北東側への防御施設もしっかりと構築されていました。

織田・毛利戦争が起こり、秀吉軍の因幡侵攻が進む中、天正7年に毛利方から織田方に転じた羽衣石(うえし)城の南条元続、小鴨元清兄弟らに対応するため、天正8年に山陰方面の計略をになう吉川元春が伯耆に進軍してきます。

そして、毛利方の伯耆における最重要拠点である八橋(やばせ)城と大山山系の船上(せんじょう)山とを結ぶ伯耆中部の軍事ラインを形成するため、吉川元春は「…八橋・舟ノ上(船上)の間ニ伝城井仕切之城一二ケ所取付、以其上羽衣石可及行儀定候…」と、仕切の城や伝えの城を構築するとしていました。

このことについて、城に関する論考等を載せた雑誌に、妙見山城が構築された目的として「街道を抑える目的に間違いなかろう」という報告(注1)がなされています。

大きな曲輪、堀切そして畝状竪堀群という構造からすると戦国時代後期が考えられます。「戦国の因幡武田と鹿野城」でも考察(注2)したとおり、畝状竪堀は毛利方でなくても構築できますが、東向きの畝状竪堀、緊張状態の当事者、軍事力を考えると、毛利方の吉川軍が構築した可能性が高いように思われます。

なお、「仕切の城」というと、毛利方が天正元年に「因伯仕切の城」として因伯の境目に構築した鹿野城を思い出します。

天正8年頃の状況は文献上は詳らかでなく、天正12年には南条方が入る妙見山を毛利方が受け取ったとの文献もあるなど、なお検討の必要がありますが、いずれにしても興味が尽きないすばらしい山城です。

今回は広角カメラで撮影してみました。何本もの長い畝状竪堀の凸凹が少しは伝わるでしょうか。

(注1)『中世城郭研究』第30号(2016年)(150~157ページ)「伯耆妙見山城」木地谷了一氏

(注2)『令和元年度鳥取県中世城館再調査事業の概要』(2020年)(54~55ページ)「狗尸那(クシナ)の整備主体等」鳥取県埋蔵文化財センター

[令和2年4月掲載]

東伯耆の謎の城 その2 -蛇山城(じゃやまじょう)-

蛇山城(じゃやまじょう:標高330m)は鳥取県中部(東伯耆)の倉吉市と湯梨浜町の境にあります。この山城は2002年に鳥取県教育委員会が刊行した『鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)』にはなぜか載っておらず、山城探索家のインターネットブログにも出てきません。まさに「謎の城」です。

地元研究者が地元住民から聞き取りをされ、自ら探索された情報をお寄せ頂きました。また、当センターで資料を探してみると、書庫の中から地元城郭研究家が踏査し、作図された縄張図が出て来ました。そこで、地元研究者と縄張図の情報をもとに、センターもさっそく出かけて見ました。調査研究はこれからですが、登って見た第一印象を実況風にお伝えします。

登ってみると、蛇山城からは東郷池が北方向に、羽衣石(うえし)城(標高372メートル)の模擬天守が北東方向に見え、東方向には十万寺がありました。

最初に目にしたのは南西側の斜面に掘られた竪堀でした。明瞭に確認できる5本の畝状竪堀で、竪堀の頂部が横堀でつながれたタイプでした。昨年度の「まいぶん講座」で、倉吉市田内にある田内城と鳥取市鹿野町鷲峰にある狗尸那城(くしな)城の畝状竪堀の類似性が指摘されましたが、この蛇山城も形態的な類似性が見て取れました。

(畝状竪堀 上から撮影)

(畝状竪堀 横から撮影)

東西に長くのびた主郭部分の削平はあいまいでしたが、南北両側は急峻な自然地形で防御性の高い地形にあることが分かりました。また、主郭部の北・北東・東側を取り巻くように設けられた帯曲輪や小曲輪がはっきりと確認できたほか、東側で一段下ったところに構築された、登り土塁を逆L字形に配して、横矢がかかりを意図した虎口様の遺構も印象的でした。

(登り土塁:写真の右側)

江戸時代のはじめ頃に岩国吉川家の家臣・香川正矩が著した軍記物『陰徳記』には、羽衣石城の付城として毛利方が高野宮・松崎とともに築いた城として「城山(じょうやま)城」があげられていますが、この城山城はどこの城をさすのかまだ特定されていません。

蛇山城の立地が、毛利氏に叛旗を翻した南条元続のいる羽衣石城とその兄弟小鴨元清のいる岩倉城(倉吉市街地から南西)とを分断するような位置にあること、羽衣石城や十万寺の城が視認できること、蛇山(じゃやま)城と「じょうやま」に呼び名が似通っていること、そしてこの遺構を思い並べると、いろいろ想像を掻き立てられます。

謎の解明は、今後の調査研究にご期待ください。

[令和2年4月掲載]