■資料をおびやかすものたち

博物館活動の中で最も根幹となるのは、資料の収集・保存です。しかもただ集めるだけではなく、収集した資料がもつ固有の情報や魅力を、できるだけ損なわずに後世に伝えていくことが肝要となります。そのため、資料を破損や劣化からまもる様々な努力をしています。

資料の保存において大敵となるのは、害虫やカビといった有害生物です。害虫は食害や排泄により資料を破壊・汚損しますし、カビは資料上にしみをつくる他、資料の素材を分解して壊れやすくしてしまいます。

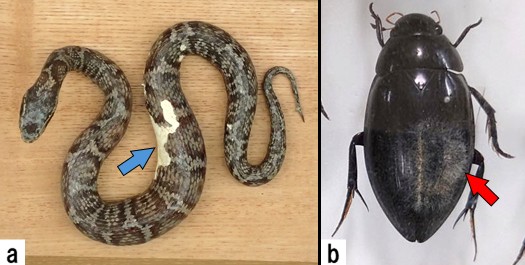

写真1 虫害・カビ害にあった標本

a ニホンマムシ本剥製の皮の一部(青矢印)がゴキブリと思われる虫の食害を受け、下地が見えている。 b ガムシ乾燥標本の背面(赤矢印)にカビが発生している。

■燻蒸薬剤の使用禁止とIPM

こういった害虫やカビへの対策として、当館では多くの博物館と同様、「燻蒸」が行われてきました。収蔵庫等に薬剤ガスを充満させ、中に潜んでいる虫やカビを一斉に殺すのです。

しかしその主要薬剤である臭化メチルがオゾン層破壊物質に指定され、2005年に使用禁止となりました。他の博物館では、薬剤の種類を変更して燻蒸を続ける、という所もありましたが、当館では検討の末、薬剤による定期的な燻蒸自体をとりやめることにしました。そして2006年から総合的有害生物管理(Integrated Pest Management、IPM)の手法を導入することにしたのです。

IPM とはもともと農業分野で提案された概念で、薬剤等によって有害生物を画一的に死滅させるのでなく、対象となる有害生物の特性に合わせて様々な手法を組み合わせることで、被害が生じない程度に管理する、というものです。

以下に、当館におけるおもな取り組みを紹介します。

――有害生物を館内に入れないーー

まずは、有害生物を館内や収蔵庫内に入れないようにすることが重要です。

【ヒトとともに入り込むのを防ぐ】

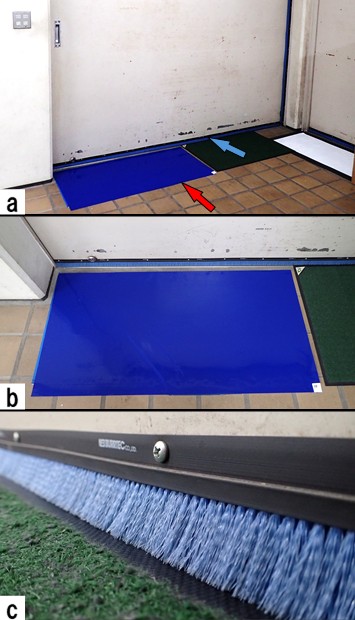

収蔵庫内の気圧を若干高くし、扉を開けた際に収蔵庫の内側から外側に向かって空気が流れ出るようにしてあります。これは空中を浮遊するカビの胞子などが入り込みにくいようにする仕組みです。また収蔵庫入口の床に粘着マットを設置し、靴の裏に付着している有害生物を捕捉するようにしています。

【資料とともに入り込むのを防ぐ】

館外から返却あるいは寄贈された資料には、その内部に有害生物が潜んでいる可能性があります。これらを収蔵庫に入れる前に冷凍庫や高温乾燥機、二酸化炭素燻蒸装置などを用いて殺虫し、有害生物を収蔵庫内に持ち込まないようにします。

【勝手に入り込むのを防ぐ】

ダンゴムシ類やゴミムシ類など、地表を歩く虫たちが扉の隙間から館内に入り込んでしまうことがあります。これらの多くは資料に直接害をなすものではありませんが、それらが館内で死亡するとその死体がエサとなり、害虫の発生を引き起こしてしまいます。これを防ぐために、扉の下にブラシを取り付け、虫たちが入り込みにくいようにしています。

写真2 有害生物侵入防止策の様子

a 収蔵庫入口。扉手前(赤矢印)に粘着マット、扉下部(青矢印)に防虫ブラシを設置している。

b 粘着マット

c 防虫ブラシ

――入ったものをふやさない――

このように対策をしても、有害生物の侵入を完全には防げません。そのため入ってしまった有害生物をふやさず、重大な被害に至らないような対策もしています。

【温湿度管理】

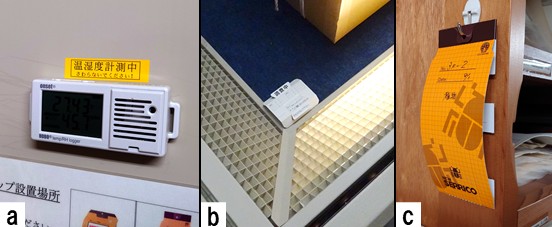

収蔵庫内を温度22 度・相対湿度55%を目標値として空調管理し、入り込んだカビが生育しにくい環境を目指しています。ただし各部屋の空気環境は外気等の影響を多少なりとも受けるので、それぞれの変動をこまめにチェックする必要があります。そこで館内の76 箇所に温湿度測定のデータロガーを設置し、日々の変化を記録・確認しつつ、問題が見つかれば関係者で対策を検討します。

【害虫・カビモニタリング】

害虫やカビの発生状況を定期的にチェックし、動向をモニタリングしています。

歩行昆虫用の粘着トラップを館内の95箇所に設置し、床を歩き回る虫を捕獲します。収蔵庫エリアでは重要害虫用のフェロモントラップを計9箇所に設置し、エリア内でこれらの虫の発生があればすみやかに捕獲できるようにしています。こういったトラップは、捕獲によって虫を減らす、ということではなく、定期的にチェックすることで対象となる虫の発生や増減を察知するためのものです。これによって危険性の高い害虫の発生や増加が認められたらすぐに対処できるようにしています。

カビについては、館内25箇所で簡易キットを用いて活性量をチェックし、活性が高い箇所があればエタ

ノール等で清拭処理をします。とくに重要な個所においては年3回、空気中に浮遊するカビや壁面等に付着するカビを採取し、専門機関にカビ種類の特定や量の評価を依頼しています。問題が確認されたらその原因究明と対策を検討します。

写真3 モニタリングの様子

a 温湿度データロガー

b 展示ケース内に設置された歩行昆虫用粘着トラップ

c 収蔵庫内に設置されたフェロモントラップ

【定期的な清掃】

年に4回、館内の「大掃除」を行っています。その日は休館日にし、原則として全職員が収蔵庫・展示室の清掃や、執務スペースの整理整頓などを行います。ほこりやごみの除去は害虫やカビの発生リスクを下げますし、整理整頓は被害が発生した際の早期発見につながるのです。さらに、重要な箇所においては清掃で収集したダスト等に含まれる虫の死骸や糞をチェックすることで、虫害リスクの指標とし、以後の対策につなげています。

■おわりに

当館は山に隣接する立地のため、周辺から様々な生き物が入り込みやすい環境です。また建物の構造や空調設備の制約もあり、館内の空気環境は必ずしも理想的とは言えません。

そういった中で資料をまもっていくための、当館の取り組みを紹介しました。多くの方にとっては目にすることのない「裏側」での活動ですが、このような努力を重ねていることも、知っていただけるとうれしく思います。

(学芸課自然史担当 一澤 圭(いちさわ けい))

収蔵の様子を見学するとともに、資料保存のためのIPMの取り組みがわかる学芸員の説明を行っています。

申込方法

見学希望者は、ご来館の1週間以上前に申込書でお申込ください。

※詳しくは当館HPの学習支援ページをご覧ください。