2012年11月4日

平成24年11月1日、またまた境港市史編さん室にお邪魔しました。今回で旧外江村役場資料の調査が一通り終わりました。そこで各委員に旧外江村役場資料の感想を伺いました。

田村委員「町村議会関係の資料がよく残してあった。保存状態もきれい」。

喜多村委員「おもしろかったです」

岩佐委員は「他の村と比べてみないとなんとも言えない」ということでした。

境港市史編さん室資料調査もこれで残すは旧渡村役場資料、旧余子村資料、旧上道教育委員会資料になりました。

(写真1)資料選定中の田村委員

(写真2)喜多村委員(左)と岩佐委員(右)

県史編さん室

公文書館 2012/11/04

in 県史編さん室,調査

2012年10月29日

第1回調査、第2回調査に続き、境港市史編さん室3回目の資料調査を行いました(平成24年10月26日)。

今回注目を集めたのは、佐々木委員が見つけた勧業関係の資料で、中海の牡蠣の養殖に関するものです。境港市史編さん室はさまざまな分野のいい資料が残っているが、勧業関係が見つからない、と話していたところに驚きの発見です。

これには近代の勧業に詳しい田村委員も「今まで見たことがない資料。貴重な発見です」と話しておられました。

(写真1)資料を読み込み中の佐々木委員

(写真2)毎回、みごとなチームワークを見せる喜多村委員(左)と岩佐委員(右)

(写真3)資料を撮影する清水専門員

県史編さん室

公文書館 2012/10/29

in 県史編さん室,調査

2012年10月23日

平成24年10月18日(木)、 新鳥取県史編さん専門部会(民俗)では三朝町立南小学校と三朝町立東小学校が所蔵する千歯扱きの調査しました。

三朝町立南小学校には2点、三朝町立東小学校には3点の千歯扱きが収蔵されており、その写真撮影、採寸、墨書や印刻の記録作業をしました。その内、三朝町立東小学校に所蔵される1点は、印刻や墨書で製作年を確認できませんでしたが、鉄製の刃部分の長さやその断面の形態からすると明治初期、または幕末ではないかと思われます。県内には江戸時代製作と確認できる千歯扱きは数点しかありませんので、大変貴重な資料である可能性があります。

御協力いただいた、三朝町教育委員会事務局、三朝町南小学校、三朝町立東小学校の皆様に御礼申し上げます。

(写真1)三朝町立東小学校に所蔵される千歯扱きの表側

(写真2)三朝町立東小学校に所蔵される千歯扱きの裏側

(写真3)千歯扱きの採寸をする関本明子調査委員

(写真4)採寸した寸法などのデータを入力する関本調査委員

県史編さん室

公文書館 2012/10/23

in 県史編さん室,調査

2012年10月17日

平成24年10月14日(日)、近世部会は伯耆町上細見の矢田貝家で、東京大学経済学部資料室が実施している資料調査に参加しました。

矢田貝家は、出雲のタタラ製鉄に関わった一族とされ、江戸時代初めに伯耆国に移住したと伝わります。幕末の嘉永年間(1844~1853)に出雲街道沿いの現在地に屋敷を構えて以降、主に地主業を営んできました。今回、近世部会は調査では、山論関係、川普請、株関係の文書を中心に調査を実施しました。

今回の調査に御協力いただいた、矢田貝様、東京大学経済学部資料室の皆様に御礼申し上げます。

(写真1)矢田貝家の長屋門

(写真2)矢田貝家の主屋。長屋門とともに国の登録有形文化財になっています。

(写真3)文書調査をする東京大学経済学部資料室スタッフ

(写真4)新鳥取県史に掲載する候補資料を写真撮影する様子

県史編さん室

公文書館 2012/10/17

in 県史編さん室,調査

2012年10月10日

平成24年10月4日(木)、古代中世及び近世部会は境港市渡町の庄司家で史料調査を実施しました。

庄司家は、嘉永年間(1844~1853)以後、口会見郡の大庄屋を務め、木綿問屋でもあったため諸帳簿類を多く所蔵しています。今までも境港市史編さん室や広島大学などが調査していますが、詳しく確認ができていない中世・近世史料があるため調査を実施しました。

今回の調査に御協力いただいた、庄司様に御礼申し上げます。

(写真1)庄司家の家屋

(写真2)箱から文書を取り出し1点1点確認する様子

(写真3)文書を確認しながら写真撮影する様子

県史編さん室

公文書館 2012/10/10

in 県史編さん室,調査

2012年9月27日

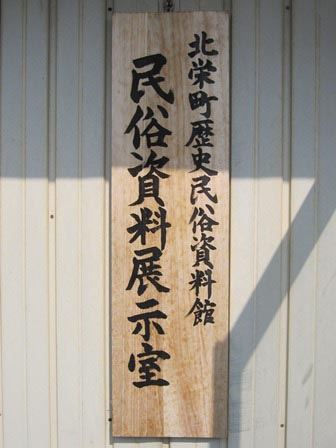

平成24年9月21日(金)、民俗部会は北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室(東伯郡北栄町亀谷)で民具調査を実施しました。

この資料館には、旧大栄町の民俗資料が収蔵されています。今回は、北栄町教育委員会生涯学習課の池田武さんと北栄町文化財審議委員の吉田聰美さんに御案内いただき、鳥取県立博物館の福代宏主任学芸員とともに民具資料の収蔵状況と資料の概要を調査しました。

今回の調査に御協力いただいた、北栄町教育委員会の皆様に御礼申し上げます。

(写真1)北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室

(写真2)北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室の看板

(写真3)良い状況で収蔵展示される民具資料

(写真4)重要な調査テーマとしている倉吉千刃(くらよしせんば)も多数収蔵

県史編さん室

公文書館 2012/09/27

in 県史編さん室,調査

2012年9月24日

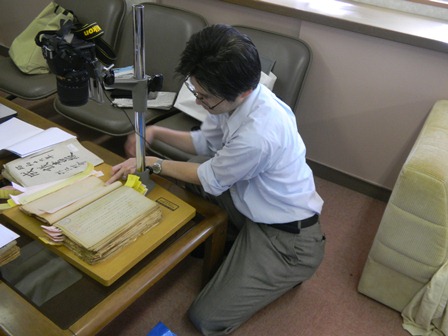

先週の調査(平成24年9月13日から14日の2日間)ではとても終わらず、今週も9月19日から20日の2日間、境港市史編さん室にお邪魔しました。

今回は境港市民図書館の一画をお借りし、資料の選定と撮影を行いました。旧外江村役場に残された資料を新鳥取県史資料編にどう使っていくか…悩みながらの資料選定となりました。

二週に渡り、境港市史編さん室、境港市民図書館のみなさまにはほんとうにお世話になりました。ありがとうございました。境港の歴史を守っていこう、という意気込みを感じました。

(写真1)話し合いながら資料を選定

(写真2)境港市民図書館の藤原館長

(写真3)境港市史編さん室長の小灘さん

県史編さん室

公文書館 2012/09/24

in 県史編さん室,調査

2012年9月21日

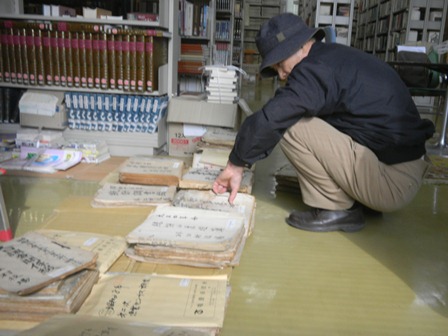

平成24年9月13から14日の2日間、近代部会、現代部会合同で境港市史編さん室にて資料調査を行いました。

今回は大変しんどい資料調査となりました。まずは天井近くまでつみあがった資料を作業スペースへ運びます。次に運ばれた資料を分類し、内容を見ていきます。最後はみんな汗びっしょりでした。翌日は筋肉痛になった方もおられたようです。

資料には戦後の民主化の進展を伝えるものや疲弊した経済状況に立ち向かう県政の様子を伝えるものなど、多種多様で貴重な資料がありました。

調査に御協力くださった境港市史編さん室、境港市民図書館のみなさま、ありがとうございました。今回だけでは終わらなかったので、近日中に再びお邪魔させていただきます。

(写真1)つみあがった資料の様子

(写真2)運び出す資料を確認

(写真3)全員で資料を分類

(写真4)佐々木委員の作業スタイル

県史編さん室

公文書館 2012/09/21

in 県史編さん室,調査

2012年9月19日

平成24年9月13日(木)、日野町歴史民俗資料館において民俗部会は民具調査を、近世部会は近世資料調査をそれぞれ実施しました。

日野町歴史民俗資料館には、平成12(2000)年10月6日に発生した鳥取県西部地震時に、文化財救助ボランティアと被災地の皆様によって収集救助された民具が収蔵されていますが、一部未整理となっています。

民俗部会は、日野町歴史民俗資料館友の会の会員6名、新鳥取県史編さん協力員1名、日野町教育委員会の職員2名の皆様の協力を得て、民具の採寸、文字情報の記録化、写真撮影を行い、今回は175点の調査を終了することができました。

近世部会は、旧日野村役場、旧黒坂村役場から日野町役場が引き継ぎ、現在は資料館に保管される古文書の概要を調査しました。残暑厳しい中、調査に御協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

(写真1)日野町歴史民俗資料館(旧公会堂)。国登録有形文化財になっています。

(写真2)民具調査の様子

(写真3)資料であるこいのぼりを採寸する様子

(写真4)近世部会が調査した資料の一部

県史編さん室

公文書館 2012/09/19

in 県史編さん室,調査

2012年8月22日

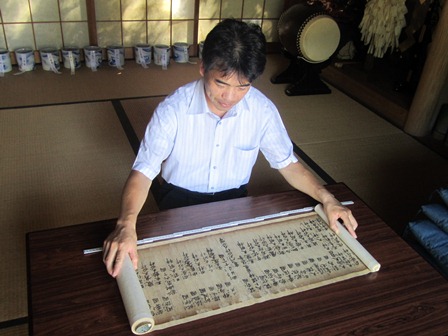

平成24年8月15日(水)から16日(木)、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)では、栗東歴史民俗博物館(滋賀県栗東市)、春日神社(三重県伊賀市)、三重県史編さん室(同県津市)で中世史料調査を実施しました。

8月15日(水)、栗東歴史民俗博物館では、同館寄託の「永源寺文書」のうち、因幡国光恩寺に関する内容を含む明徳4(1393)年12月25日付足利義満御教書と長禄2(1458)年6月23日付足利義政御教書の調査を実施しました。

(写真1)栗東歴史民俗博物館の建物

(写真2)栗東歴史民俗博物館での史料調査の様子

8月16日(木)、春日神社では、同神社所蔵の天文元(1532)年と天正17(1589)年の年紀をもつ紙本墨書勧進神名帳(伊賀市重要文化財)を調査しました。その後、伊賀市から津市に移動し、三重県史編さん室にて伊勢御師(いせおし)の家に伝わった「来田(きた)文書」の写真帳を閲覧しました。

今回の調査に御協力いただいた栗東歴史民俗博物館、春日神社、三重県史編さん室の皆様に感謝申し上げます。

(写真3)春日神社の様子

(写真4)春日神社での調査の様子

県史編さん室

公文書館 2012/08/22

in 県史編さん室,調査