【監修】鳥取大学医学部認知症予防学講座(寄附講座)浦上克哉教授

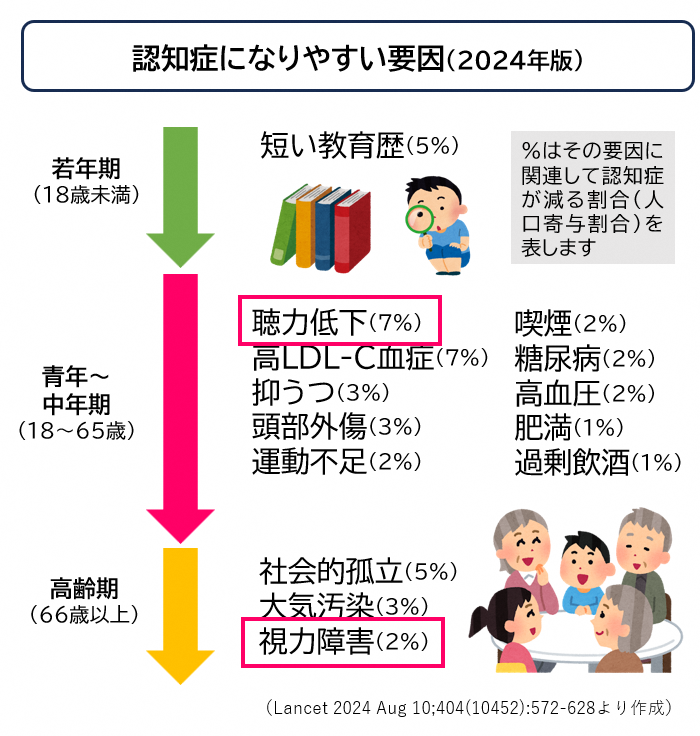

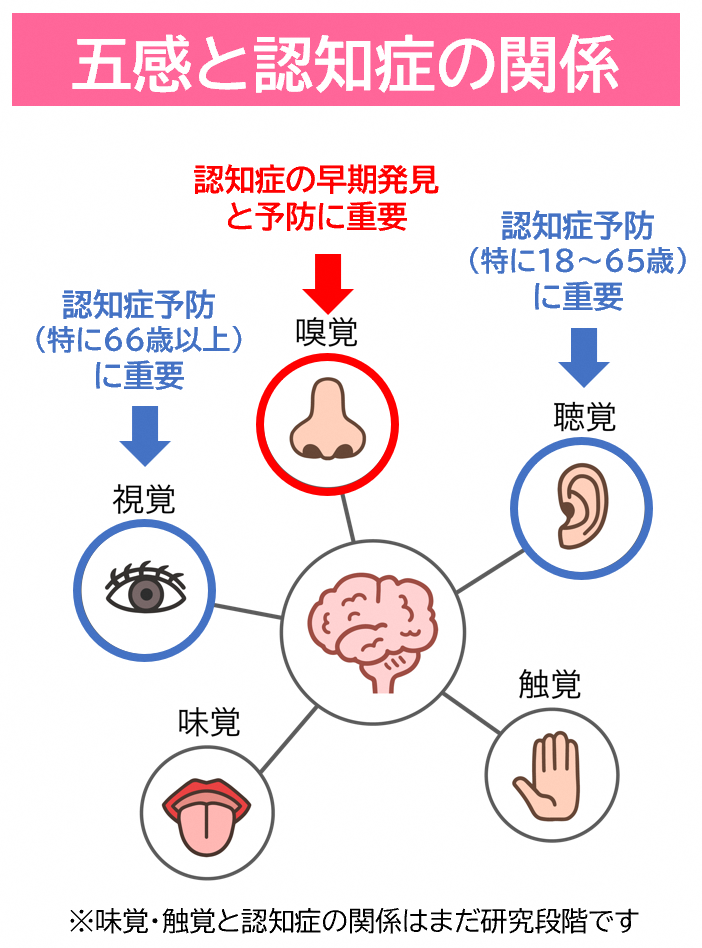

現在、認知症の発症率を高めるリスク因子が14項目知られており、その中には「聴力低下」や「視力障害」といった感覚に関する項目もあります。また、認知症やMCI(軽度認知障害)の初期に「嗅覚低下」が起こることも知られています。

今回は、五感のなかでも聴力・視力・嗅覚と認知症の関係について解説します。

「聴力低下」は大きな認知症のリスク!放置せずに対策を

聴力低下(聞こえの悪さ)は、下図で示すように、他の認知症リスク因子と比較しても大きな割合を占めています。特に18~65歳での聴力低下には注意が必要です。

なぜ聴力低下が良くないのかというと、五感のうち「音」の情報が脳に入りにくくなり、そのぶん脳が使われなくなるからです。また、耳が悪いと他者と会話したり、コミュニケーションを取ったりすることがおっくうになって、社会的に孤立する一因にもなります。

66歳以上の方でも、聴力低下によって会話やコミュニケーションの減少(社会的孤立)が引き起こされると、認知症リスクが高まります。

聴力低下を防ぐには、耳を使い過ぎないこと、耳の健康を守ることが大切です。もし、聞こえにくさを感じたら、放置せずに耳鼻科を受診してください。必要に応じて補聴器を使うことも検討しましょう。

※聴力障害について詳しくは『「難聴」は大きな認知症のリスク!年のせいにしないで対策を』の記事をご覧ください。

「視力障害」(目が悪い)の高齢者は認知症になりやすい

特に高齢者(66歳以上)で気を付けたい認知症リスク因子は3項目ありますが、そのうちの1つが「視力障害」です。

なぜ目が悪くなると認知症になりやすいのかというと、視覚から得られる外部の情報がうまく伝わらず脳が刺激されにくくなるために、認知機能が低下すると考えられています。

さらに、目が悪いと外出するときに不便を感じて出不精になる人もいるかもしれません。それが他のリスク因子(運動不足、肥満、抑うつ、社会的孤立など)も引き起こし、認知症につながることもありえます。加えて、視力障害によって認知症を予防する活動(知的活動)がしにくくなるという問題もあります。

目や視力も加齢に伴って機能が低下してきます。40歳を過ぎたら眼科医による定期検査を受け、目の健康をチェックし、問題があれば早めに治療を始めることが大切です。

※視力障害について詳しくは『目が悪い(視力障害がある)高齢者は認知症になりやすい』の記事をご覧ください。

「嗅覚低下」はMCIや認知症の早期発見・予防に役立つ

「嗅覚低下」(匂いが分かりにくくなる)も、認知症と関わっています。認知症はもの忘れから始まると思われがちですが、実は嗅覚低下から始まるのです。嗅覚低下に気づくことは、MCIや認知症の早期発見に役立ちます。

特にMCIは早期発見することが難しく、もの忘れに加えて嗅覚低下もあるかどうかが大きなヒントになります。

近年、認知症の新薬(抗アミロイドβ抗体薬)が登場したことにより、MCIや認知症を早期発見することの価値が高まりました。なぜなら、この新薬は早期の認知症でないと投与対象にならないからです。

また、MCIの段階で早期に発見できれば、認知症予防(運動、知的活動、コミュニケーション)を行うことで健常な認知機能に回復します。認知症と診断されても、早期に治療を開始して進行を緩やかにすることができます。

なお、嗅覚低下を予防するための対策(アロマなど)をすることで、認知症の予防にもなります。認知症を予防し、早期発見するためのポイントとして「嗅覚低下」を知っておいてください。

※嗅覚の低下について詳しくは『認知症で最初に現れる症状は「匂いが分からない」こと』の記事をご覧ください。