【監修】鳥取大学医学部認知症予防学講座(寄附講座)浦上克哉教授

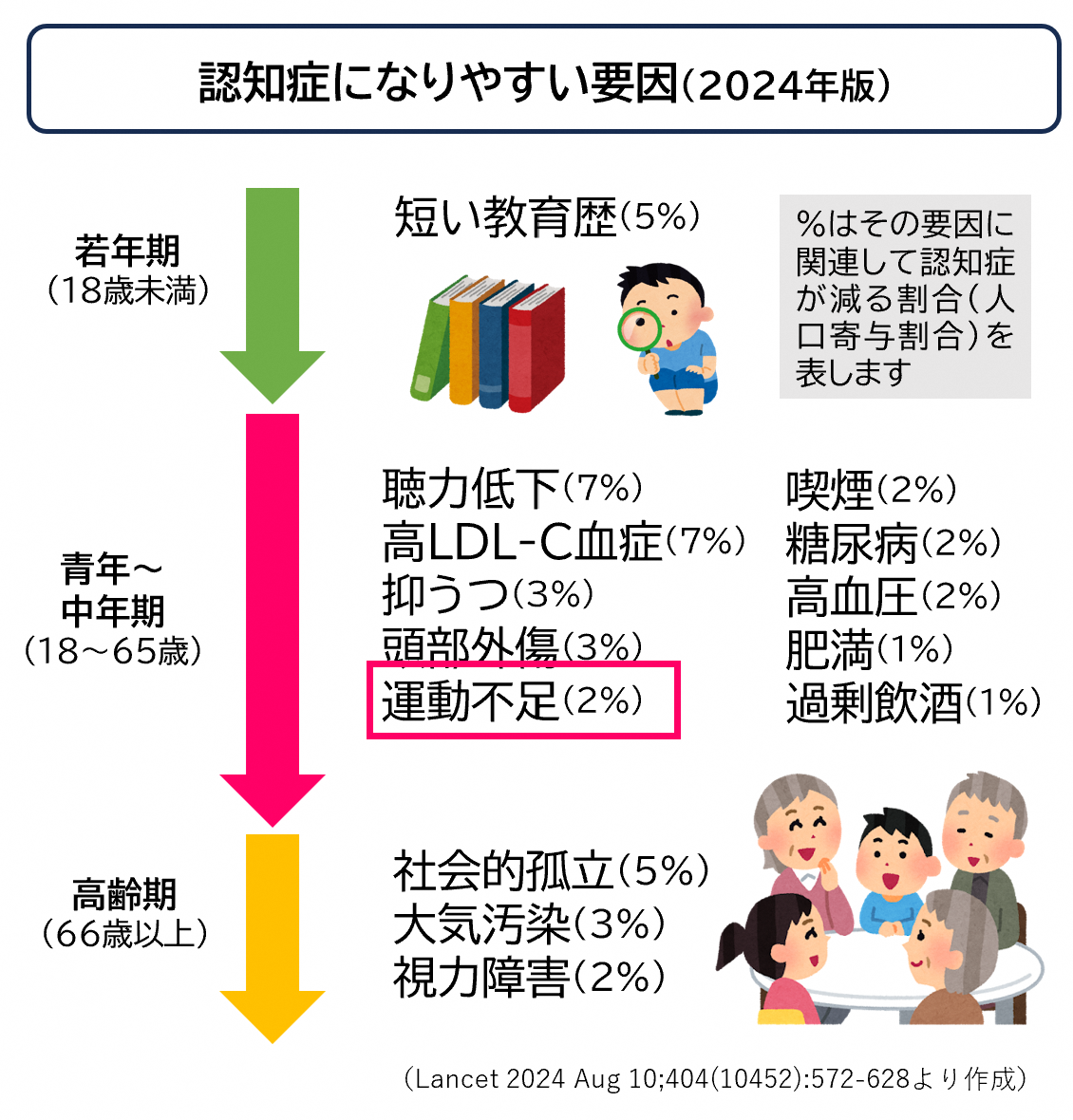

現在、認知症の発症率を高めるリスク因子が14項目知られています。その1つである「運動不足」はそれ自体がリスクであり、別のリスク因子(高LDL-C血症、糖尿病、高血圧、肥満)にもつながります。

今回は日常生活の中でどのような運動をすれば認知症予防になるのか解説します。

座りっぱなしの時間(座位行動)を減らしましょう

運動不足を解消しようと思うと、何かスポーツをしないといけないと思いがちですが、まずは日々の「座りっぱなしの時間」(座位行動)を減らすことから始めましょう。

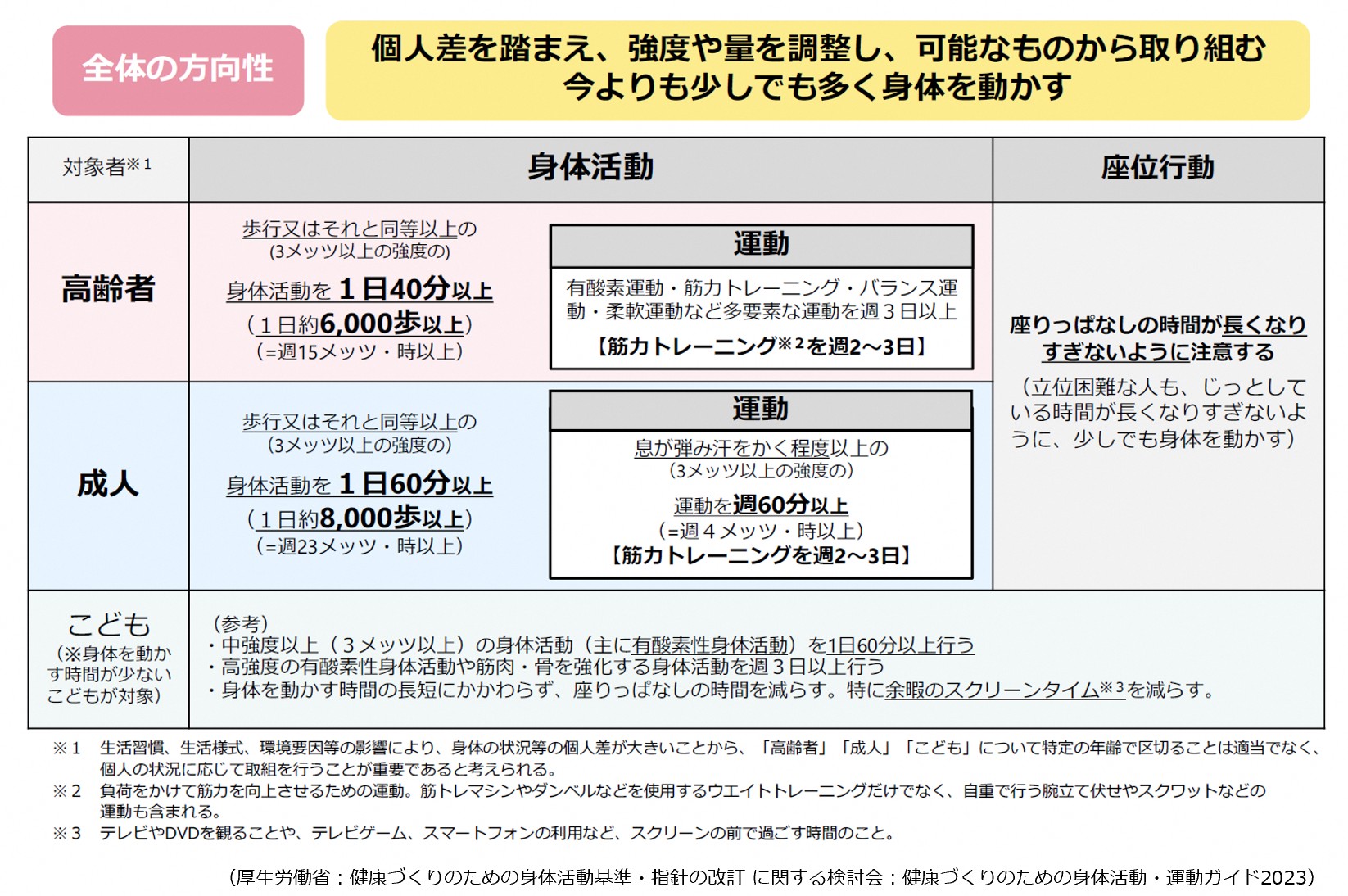

2024年1月に厚生労働省が発表した『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023』によると、「座位行動」とは、座ったり寝転んだりして過ごすこと(例:デスクワーク、テレビやスマートフォンを見ること、車や電車・バス移動で座っているなど)を指します。この座位行動の時間が長くなりすぎないようにすることが大切です。

なぜなら、1日の座っている時間が長いほど寿命が短く、認知症のリスクも高まるという研究結果が出ているからです。

そうは言っても、仕事などで座位行動を強いられる場面もあるでしょう。長時間続けての座位を続けないように、できるかぎり頻繁に(30分おきなど)立ち上がり、少しでも身体を動かしましょう。

座りっぱなしの生活による寿命への悪影響は、運動時間を増やしても帳消しにできないとも言われています。普段から運動している方も、「いま座位行動をしているな…」と思ったら、定期的に身体を動かしてくださいね。

また、高齢者の中には一日寝そべって過ごすような方もいます。そんな方が、いきなり定期的に立ち上がるようにするのはハードルが高いかもしれません。寝ているよりは座っている方がまだマシですので、まずは座る時間を増やすことから始めましょう。

家に閉じこもらず、積極的に外出しましょう

家に閉じこもっていると、歩数も少なくなりますし、脳の刺激も減ってしまいます。積極的に外出して歩いたり運動したりすることが認知症予防につながります。

高齢になると、だんだん筋肉量や筋力が低下し(サルコペニア)、骨や関節、筋肉、神経などが悪くなって運動しにくい状態(ロコモティブシンドローム)になりやすくなります。これらが進み、心身が老い衰えて、日常生活や社会参加が難しくなってくるとフレイル、要介護状態の一歩手前となります。

これらのような状態だと、思ったように動けない、動くと痛いなどのために、どうしても出不精になり、家に閉じこもって社会的に孤立したり、気持ちが落ち込んで何もする気にならなくなったりします。この状態は認知症の大きなリスクとなります。

現役の方は「ロコモやフレイルなんて関係ない」と思うかもしれませんが、高齢者になってから急に運動習慣を付けるのは難しいことです。将来的に認知症のリスクを下げるために、今のうちから身体を動かす習慣を付けましょう。運動はダイエットや健康に良いですし、認知症予防にもなって一石二鳥ですよ!

運動するときは、一緒に頭を使いましょう

運動が得意な人のことを「運動神経がよい」と言いますよね。身体がうまく動くのは、脳が指令し、その通りに筋肉が動いているからです。また、身体が動くことで感じた感覚(触覚、平衡感覚など)は脳に伝えられ、神経細胞が活発に働きます。

つまり、運動することは脳をトレーニングしているのと同じなのです。運動すると脳が活性化されますし、神経細胞を元気にする物質(脳由来神経栄養因子:BDNF)がよく出るようになって、認知機能を高めてくれます。

運動をするだけでも脳を使っているのですが、さらにゲーム的な要素を加えることで、より脳を活性化できます。

例えば、普段のウォーキングに下記のような要素を加えることで、頭を使いながら歩くことができます。オリジナルで様々なルールを考えて歩くと、毎日のウォーキングが楽しくなりますよ。(ただし、歩行時の安全確保のための注意も同時にできる程度の難しさにしてくださいね。)

|

<頭を使いながらウォーキングする例>

・歩数を数えながらウォーキングする

・歩数が決まった数(200、300など)になったら、速足で100歩歩く

・歩きながら、通り過ぎた建物の数を数える

・花を探しながら歩き、名前を当てたり、匂いを嗅いだりする

・仲間とおしゃべりをしながら歩く

|

他にも、簡単な計算をしながらスクワットをするなどの工夫ができますし、ゲーム性のあるスポーツ(例:テニス、卓球、ボーリング、グラウンドゴルフなど)もおすすめです。

ただ身体を動かすだけよりも、何かのルールを決めた方が楽しく取り組めるような気がしませんか? ぜひ様々な工夫をしてみてくださいね。

運動しすぎにご注意を

健康や認知症予防のために一生懸命に運動を頑張っている方もいらっしゃいます。そのような方は、運動のやりすぎにご注意ください。過剰な運動はかえって筋力低下やケガ、体調不良の原因となります。例えば、1万歩を超えたら歩き過ぎですし、体重が減るほどの運動はやり過ぎです。

何事もほどほどが一番です。運動だけでなく、知的活動や他者との交流(コミュニケーション)などにも目を向けるようにしましょう。

<参考文献>

・厚生労働省 健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂 に関する検討会:健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023

https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf

・Koyama T et al. Effect of Underlying Cardiometabolic Diseases on the Association Between Sedentary Time and All-Cause Mortality in a Large Japanese Population: A Cohort Analysis Based on the J-MICC Study. J Am Heart Assoc 2021;10(13): e018293.

・Prabha Siddarth P et al. Sedentary behavior associated with reduced medial temporal lobe thickness in middle-aged and older adults. PLoS One. 2018 Apr 12;13(4): e0195549.

・Shu-Yi Huang et al. Sleep, physical activity, sedentary behavior, and risk of incident dementia: a prospective cohort study of 431,924 UK Biobank participants. Mol Psychiatry. 2022 Oct;27(10):4343-4354.