2012年9月27日

平成24年9月21日(金)、民俗部会は北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室(東伯郡北栄町亀谷)で民具調査を実施しました。

この資料館には、旧大栄町の民俗資料が収蔵されています。今回は、北栄町教育委員会生涯学習課の池田武さんと北栄町文化財審議委員の吉田聰美さんに御案内いただき、鳥取県立博物館の福代宏主任学芸員とともに民具資料の収蔵状況と資料の概要を調査しました。

今回の調査に御協力いただいた、北栄町教育委員会の皆様に御礼申し上げます。

(写真1)北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室

(写真2)北栄町歴史民俗資料館民俗資料展示室の看板

(写真3)良い状況で収蔵展示される民具資料

(写真4)重要な調査テーマとしている倉吉千刃(くらよしせんば)も多数収蔵

県史編さん室

公文書館 2012/09/27

in 県史編さん室,調査

2012年9月24日

先週の調査(平成24年9月13日から14日の2日間)ではとても終わらず、今週も9月19日から20日の2日間、境港市史編さん室にお邪魔しました。

今回は境港市民図書館の一画をお借りし、資料の選定と撮影を行いました。旧外江村役場に残された資料を新鳥取県史資料編にどう使っていくか…悩みながらの資料選定となりました。

二週に渡り、境港市史編さん室、境港市民図書館のみなさまにはほんとうにお世話になりました。ありがとうございました。境港の歴史を守っていこう、という意気込みを感じました。

(写真1)話し合いながら資料を選定

(写真2)境港市民図書館の藤原館長

(写真3)境港市史編さん室長の小灘さん

県史編さん室

公文書館 2012/09/24

in 県史編さん室,調査

2012年9月21日

平成24年9月13から14日の2日間、近代部会、現代部会合同で境港市史編さん室にて資料調査を行いました。

今回は大変しんどい資料調査となりました。まずは天井近くまでつみあがった資料を作業スペースへ運びます。次に運ばれた資料を分類し、内容を見ていきます。最後はみんな汗びっしょりでした。翌日は筋肉痛になった方もおられたようです。

資料には戦後の民主化の進展を伝えるものや疲弊した経済状況に立ち向かう県政の様子を伝えるものなど、多種多様で貴重な資料がありました。

調査に御協力くださった境港市史編さん室、境港市民図書館のみなさま、ありがとうございました。今回だけでは終わらなかったので、近日中に再びお邪魔させていただきます。

(写真1)つみあがった資料の様子

(写真2)運び出す資料を確認

(写真3)全員で資料を分類

(写真4)佐々木委員の作業スタイル

県史編さん室

公文書館 2012/09/21

in 県史編さん室,調査

2012年9月19日

平成24年9月13日(木)、日野町歴史民俗資料館において民俗部会は民具調査を、近世部会は近世資料調査をそれぞれ実施しました。

日野町歴史民俗資料館には、平成12(2000)年10月6日に発生した鳥取県西部地震時に、文化財救助ボランティアと被災地の皆様によって収集救助された民具が収蔵されていますが、一部未整理となっています。

民俗部会は、日野町歴史民俗資料館友の会の会員6名、新鳥取県史編さん協力員1名、日野町教育委員会の職員2名の皆様の協力を得て、民具の採寸、文字情報の記録化、写真撮影を行い、今回は175点の調査を終了することができました。

近世部会は、旧日野村役場、旧黒坂村役場から日野町役場が引き継ぎ、現在は資料館に保管される古文書の概要を調査しました。残暑厳しい中、調査に御協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

(写真1)日野町歴史民俗資料館(旧公会堂)。国登録有形文化財になっています。

(写真2)民具調査の様子

(写真3)資料であるこいのぼりを採寸する様子

(写真4)近世部会が調査した資料の一部

県史編さん室

公文書館 2012/09/19

in 県史編さん室,調査

2012年9月18日

平成24年9月16日(日)、湯梨浜町立図書館にて新鳥取県史巡回講座を行いました。

この講座は、『新鳥取県史資料編 近世1 東伯耆』に収録された湯梨浜町の近世文書について、前県史編さん室長の坂本敬司委員がわかりやすく解説をするというものです。

坂本委員は江戸時代の鳥取県について、非常に豊富で細密な知識をお持ちで、お話もとてもわかりやすくおもしろいとの定評があります。この日来館された32名の方々からは口々に「いい話が聴けた」という感想を頂きました。

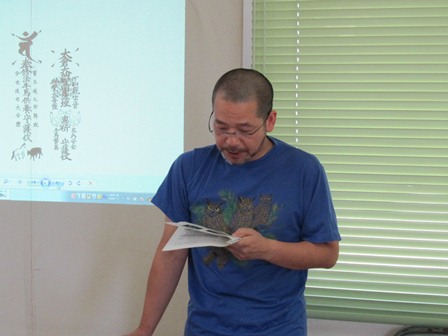

(写真1)当日の様子です。みなさまに熱心に聞いていただきました。

(写真2)坂本委員

県史編さん室

公文書館 2012/09/18

in 県史編さん室,講座などのイベント

2012年9月11日

平成24年8月26日(日)、新鳥取県史編さん専門部会(民俗)と民俗調査中間報告会を米子市役所旧庁舎(米子市中町20)で開催しました。午前に行われた専門部会は、5名の部会委員に御出席いただきました。まず本年度の民俗・民具調査の進捗状況などについて報告、続いて平成25年度の事業計画について協議しました。

午後に行われた中間報告会は、民俗調査の進捗状況の確認、『民俗編』執筆に向け意見を交わすために開催するもので、15名の新鳥取県史編さん調査委員が参加しました。喜多村正委員が「村落組織」、福代宏委員が山岳信仰を中心にとした「信仰」、磯本宏紀委員が「漁業」について報告し、質疑応答を行いました。

(写真1)新鳥取県史編さん専門部会(民俗)での協議の様子

(写真2)報告会にて開催の挨拶をする坂田委員長

(写真3)村落組織分野について報告する喜多村正委員

(写真4)信仰分野について報告する福代宏委員

(写真5)漁業分野について報告する磯本宏紀委員

(写真6)報告に耳を傾ける調査委員

県史編さん室

公文書館 2012/09/11

in 会議など,県史編さん室

2012年9月6日

平成24年9月6日(木)、専門部会に続いて資料検討会を行いました(古代中世)。新鳥取県史に掲載すべき史料とは…?資料写真の確認から始まり、委員たちの鋭い論戦が行われました。

(写真1)資料写真の確認

(写真2)協議の様子

県史編さん室

公文書館 2012/09/06

in 会議など,県史編さん室

2012年9月6日

平成24年9月6日(木)、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)を開催しました。

この日は倉恒委員と末柄委員の顔合わせが実現し、倉恒委員の自己紹介から始まりました。この後は、次の資料編の構成、来年度の事業等について熱心な議論が繰り広げられました。

(写真1)自己紹介中の倉恒委員

(写真2)来年度事業について協議

県史編さん室

公文書館 2012/09/06

in 会議など,県史編さん室

2012年8月31日

近代・現代部会は、第2回資料検討会から2名の新たな委員をお迎えすることになりました。

まずは教育の専門家である白石委員です。鳥取短期大学の助教を務めておられ、鳥取県の教育史に深い関心と造詣をお持ちです。もう一人は、兵事の専門家、岩佐委員です。近現代史にとって重要な軍事・兵事編で、中心的なメンバーとなっていただきます。

(写真1)白石委員

(写真2)白石委員を交えての議論の様子

(写真3)岩佐委員(右)、西村委員(左)

(写真4)岩佐委員を交えての資料調査の様子

県史編さん室

公文書館 2012/08/31

in 会議など,県史編さん室

2012年8月29日

平成24年8月29,30日、近代・現代部会では第2回資料検討会を行いました。

前回の資料検討会に続いて尚徳村(現米子市)、智頭町、佐治町に残された貴重な資料を、2日にわたって見ていきました。

(写真1)紙資料だけではわからないので、パソコン画面で資料を一点一点確認します。

(写真2)資料をどう使っていくか話し合い中です。

県史編さん室

公文書館 2012/08/29

in 会議など,県史編さん室