2012年6月13日

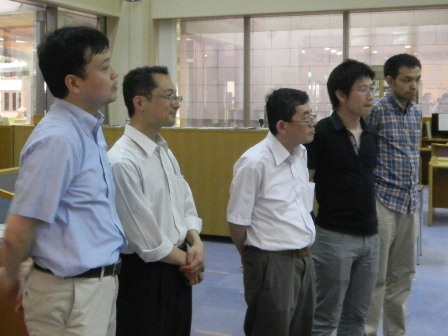

平成24年6月13日(水)、新鳥取県史編さん専門部会(近代・現代合同)を7人の委員に出席いただいて開催しました。

まず昨年度事業の実施状況について報告を行い、続いて資料編とブックレットの編さん計画、平成24年度事業などについて協議しました。

新鳥取県史編さん専門部会(近代・現代合同)での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2012/06/13

in 会議など,県史編さん室

2012年6月12日

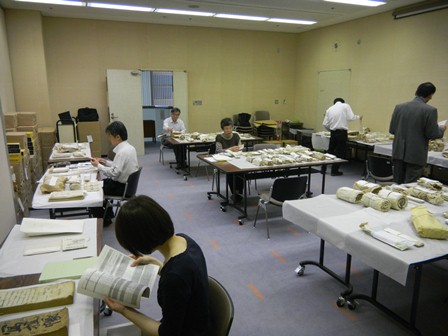

平成24年6月11日、東京大学経済学部資料室の方々が来館されました。

鳥取県に残る貴重な近世資料や、今後の県史編さんについて、活発な意見交換が行われました。

(写真1)東京大学経済資料室のみなさま

(写真2)公文書館所蔵資料の説明を熱心に聞いておられます

県史編さん室

公文書館 2012/06/12

in 館見学,県史編さん室

2012年6月11日

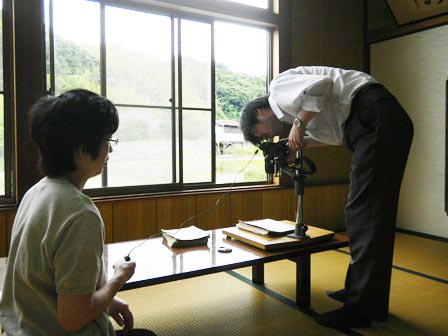

平成24年5月21日の調査に続いて、湯梨浜町長和田地区自治公民館で資料の撮影と調査を行いました(平成24年6月5日)。

長和田地区に残る大切な資料の中から、県政に関わる貴重な資料を撮影させていただきました。

(写真1)資料を撮影中の様子

(写真2)うまく写るか確認中です

県史編さん室

公文書館 2012/06/11

in 県史編さん室,調査

2012年6月5日

平成24年5月31日(木)、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)を開催しました。

専門部会は、平成24年度から新たに委員になっていただいた末柄豊委員(東京大学史料編纂所准教授)を含めて、5名の部会委員に御出席いただきました。まず昨年度事業の実施状況について報告を行い、『新鳥取県史 資料編』の「古代中世1 古文書編」の編さんについてや、同「古代中世2 古記録編」の抽出事業等について協議しました。

(写真1)新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)での協議の様子

(写真2)協議を進行する錦織部会長

(写真3)日置副部会長

(写真3)秋山委員

(写真3)末柄委員

(写真3)石田委員

県史編さん室

公文書館 2012/06/05

in 会議など,県史編さん室

2012年5月28日

平成24年5月22日(火)から23日(木)までの2日間、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)では、東京大学史料編纂所および兵庫県立歴史博物館と合同で史料調査を実施しました。今回調査したのは、朝来(あさご)市埋蔵文化財センター「古代あさご館」と豊岡市立出土文化財管理センターに寄託されている史料です。

22日、朝来市埋蔵文化財センター「古代あさご館」では、但馬国人牧田(ひらた)氏に関する中世文書を調査しました。

翌23日、豊岡市立出土文化財管理センターでは、江戸時代に桃嶋村(現在の豊岡市城崎町桃島)の庄屋を務めた秦家の史料を調査しました。ここでは約300点の史料の中から、鳥取県に関する新しい史料の発見もありました。今回の調査に御協力いただいた皆様に御礼申し上げます。

(写真1)中世史料調査を実施した豊岡市立出土文化財管理センターの外観

(写真2)中世文書1点ごとに内容・法量を確認し記録しています

(写真3)今回の調査は東京大学史料編纂所および兵庫県立歴史博物館と合同で行いました

県史編さん室

公文書館 2012/05/28

in 県史編さん室,調査

2012年5月24日

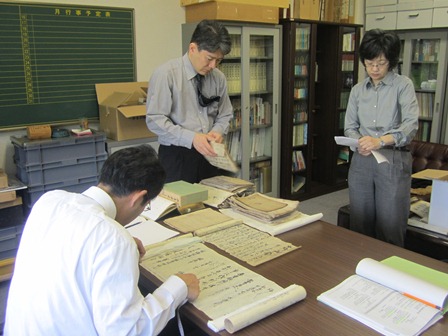

平成24年5月21日(月)、新鳥取県史編さん専門部会(近世)を開催し、翌22日(火)に近世史料調査を実施しました。

21日に行われた専門部会は、6名の部会委員に御出席いただきました。まず昨年度事業の実施状況について報告を行い、続いて平成24年度以降の史料調査、ブックレットのテーマなどについて協議しました。

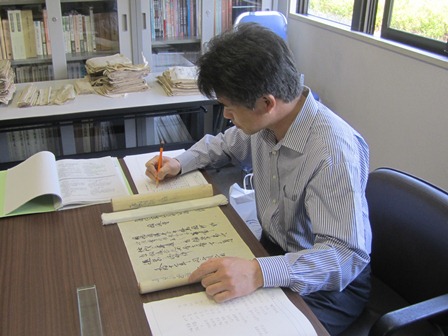

22日は、公文書館が「一時預かり」している近世から近代にかけて鉄山を経営していた近藤家(日野郡日野町根雨)の史料を調査しました。資料編に掲載する史料を選定するために一点一点確認作業をしました。

(写真1)新鳥取県史編さん専門部会(近世)での協議の様子

(写真2)調査会場の様子

(写真3)史料を一点一点確認する

県史編さん室

公文書館 2012/05/24

in 会議など,県史編さん室,調査

2012年5月22日

平成24年5月21日、近代・現代部会は、長和田自治公民館で資料調査を行いました。

調査に御協力くださったみなさま、ありがとうございました。

公文書館会議室で行われた委員会には、7名の委員に御出席いただき、今年度の各部会事業の実施状況について報告を行った後、平成28年度事業案等について協議しました。

(写真1)町の職員、地区の方々の話を聞きながら資料を確認

(写真2)調査風景

県史編さん室

公文書館 2012/05/22

in 県史編さん室,調査

2012年5月18日

平成24年5月16日(水)、公文書館会議室で、近代・現代合同部会事前協議を実施しました。

岸本近代部会長、小山現代部会長を中心に、次の新鳥取県史資料編はどんな内容にするか、ブックレットの執筆を誰にお願いするか…。6月13日開催の第1回合同部会に向けて、活発な議論を行いました。

(写真1)白熱する議論の様子

(写真2)次の刊行物の案に目を通しています

県史編さん室

公文書館 2012/05/18

in 会議など,県史編さん室

2012年5月16日

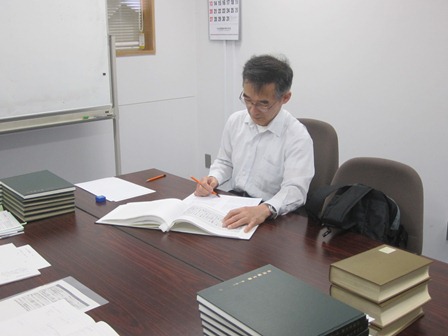

平成24年5月9日(水)から11日(金)までの3日間、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)では財団法人前田育徳会尊経閣文庫(東京都目黒区駒場)で史料調査を、東京大学史料編纂所(東京都文京区本郷)で校訂作業を実施しました。

尊経閣文庫は加賀藩前田家所有の古文書・書籍を保管する資料館で、ここでは古代中世担当の岡村吉彦室長が鳥取県関係史料を調査しました。また東京大学史料編纂所では、古代中世部会の秋山伸隆委員と岡村室長の2名が「中世 古文書編」に掲載予定の中世文書釈文(しゃくもん:読みにくい文書を、読みやすい字体・文体に直したもの)の校訂作業を行いました。今回の調査に御協力いただいた皆様に御礼申し上げます。

(写真1)中世史料調査を実施した財団法人前田育徳会尊経閣文庫の外観

(写真2)校訂作業を行った東京大学史料編纂所の外観

(写真3)東京大学史料編纂所で写真帳をもとに校訂作業をする秋山委員

県史編さん室

公文書館 2012/05/16

in 県史編さん室,調査

2012年5月15日

平成24年5月12日(土)、現代担当の清水太郎専門員が午前に米子市立山陰歴史館で資料調査を実施し、午後に米子市文化ホールで伯耆文化研究会5月例会で出前講座を実施しました。

今回の調査は、米子市立山陰歴史館に近現代の資料群が多く所蔵されているため、本格的な調査計画を立てるための事前調査です。

出前講座は、平成23年9月に鳥取県立公文書館が発行した報告書『日露戦争時・鳥取県域に漂着したロシア兵』の執筆を担当した清水専門員に、伯耆文化研究会からその執筆内容に関する講演依頼があったため実施しました。講座には約50名に会員に参加いただき、報告書のうち大山町、境港市など伯耆地方に関する部分を講演しました。

(写真1)米子市立山陰歴史館での資料調査の様子

(写真2)挨拶と清水専門員の紹介をする坂田友宏伯耆文化研究会会長

坂田会長は、新鳥取県史編さん委員会副会長、新鳥取県史編さん専門部会(民俗)の部会長も務められています

(写真3)講演する清水専門員

(写真4)会場の様子

県史編さん室

公文書館 2012/05/15

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査