古墳のかたち

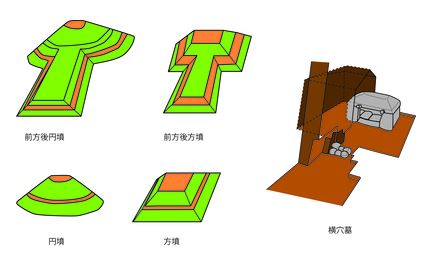

墳丘の平面形には、円墳と方墳を基本として、それを組み合わせた前方後円(後方)墳や、前方部の短い帆立貝式古墳などの種類があります。さらに墳丘を持たない横穴墓や地下式横穴なども古墳の仲間に含まれます。山陰では主に、前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳、横穴墓が多く確認されます。

また、墳丘の表面はびっしりと石で覆われ(葺石)、頂部や裾部には形象埴輪や円筒埴輪などを立て並べて、古墳を壮麗に見せていました。

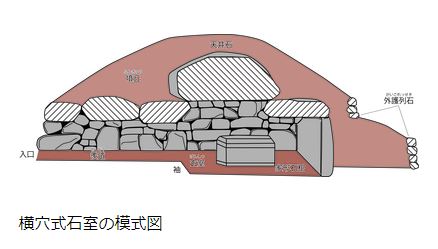

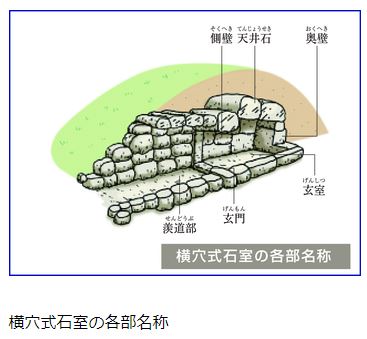

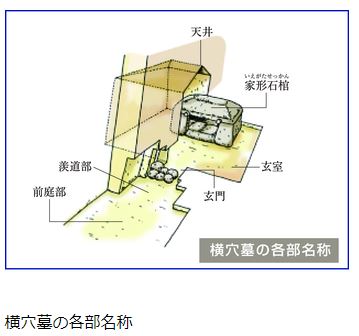

墳丘内には、遺体を納めた木棺や石棺を直接埋めたり、棺を納めるt竪穴式石室(槨)などの埋葬施設(竪穴系)がつくられました。時代が下ると棺を安置する横穴式石室などの埋葬施設(横穴系)がつくられるようになりました。竪穴系埋葬施設が原則ひとりの死者を埋葬するのに対して、横穴系の埋葬施設は死者次々と追葬することが可能でした。

さまざまな副葬品

埋葬にあたっては、身につけた装飾品や日用品、あるいは埋葬儀礼に用いられた品々が、副葬品として納められています。こうした副葬品には、勾玉・管玉などの玉類や青銅製の鏡、剣や甲などの鉄製武器・武具や供物を入れた土器類など、多種多様なものがありました。