2015年4月22日

平成27年4月14日(火)、現代部会は『新鳥取県史 資料編 軍事兵事編』の資料調査の一環として、倉吉市大谷の四王寺山に残る戦争遺跡調査を鳥取県立博物館、倉吉市教育委員会と共同で行いました。当日は倉吉市大谷地区の方にご協力いただきました。

この遺跡はち号演習(※詳細はリンク先「第64回県史だより」参照)と呼ばれる太平洋戦争末期の陸海軍の秘密作戦に関係する塹壕(ざんごう)などです。四王寺山には塹壕跡や物資・弾薬庫と思われる横穴があります。今回はその場所、現状の確認を実施しました(なお横穴は落盤の危険があり許可無く入ることはできません)。

(写真1)ち号演習で掘られたと思われる塹壕跡

(写真2)物資・弾薬庫跡と思われる横穴の入口

(写真3)物資・弾薬庫跡と思われる横穴の内部

県史編さん室

公文書館 2015/04/22

in 県史編さん室,調査

2014年12月11日

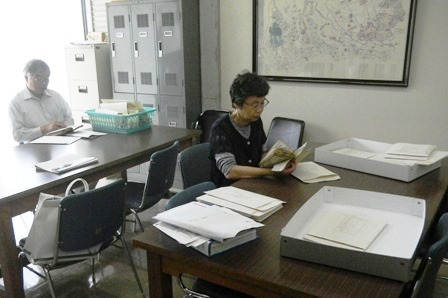

古代中世部会では、平成26年12月5日(金)・6日(土)の2日間、広島県立歴史博物館(福山市)・吉川史料館(岩国市)で中世文書の調査を実施しました。

今回は『新鳥取県史資料編』に掲載する中世文書の原本校合や写真撮影、裏書の確認等を行いました。

お世話になった関係者の皆様に感謝申し上げます。

広島県立歴史博物館での調査の様子

公文書館 2014/12/11

in 県史編さん室,調査

2014年10月6日

平成26年9月29日から10月1日の3日間、近代部会は栃木県立文書館、東京大学史料編纂所で資料調査を実施しました。

今回は、『新鳥取県史資料編 近現代 軍事兵事編』(仮)に掲載する資料の調査として、栃木県立文書館では戊辰戦争関連資料の閲覧・撮影を、東京大学史料編纂所では『復古記』(王政復古関係史料集:1889年完成)の原資料を調査しました。

お忙しい中、調査に協力いただいた関係機関の皆様に、厚くお礼申し上げます。

(写真1)栃木県立文書館

(写真2)東京大学史料編纂所

県史編さん室

公文書館 2014/10/06

in 県史編さん室,調査

2014年8月5日

平成26年7月31日に琴浦町赤碕、8月1日に鳥取市青谷町の夏泊にて精霊船(しゃーらぶね)調査を実施しました。

赤碕では精霊船の現在制作されている三好政男さんに、精霊船の種類や8月16日に行われる「仏送り」の変遷などについて教えていただきました。

三好さんは、「昔から続いてきた行事。精霊船はお盆の期間に家の前に置いていくと、近所の人や通りすがりの人も手を合わせました。私が完成した精霊船を車で運んでいるとよく通りすがりの人が手を合わせてくださいます。このような地域の伝統を守っていきたいと思っています」とおっしゃっていました。

また鳥取市青谷町夏泊の精霊船の製作をされている石田誠一さんからも精霊船製作を受け継いだ経緯や夏泊の「仏送り」について教えていただきました。

お忙しい中、ご協力いただき、ありがとうございました。

(写真1)三好政男さんが製作した赤碕の精霊船

(写真2)鳥取市青谷町夏泊の精霊船

県史編さん室

公文書館 2014/08/05

in 県史編さん室,調査

2014年7月22日

古代中世部会では、平成26年7月17日(木)、徳島市立木工会館において資料調査を行いました。

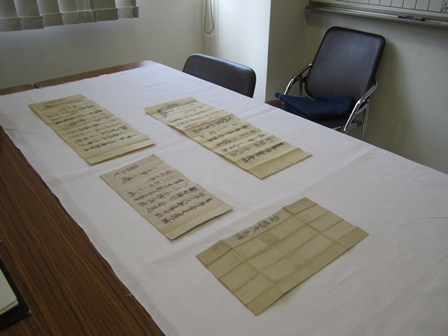

徳島県美馬市の個人宅から南条氏関係の文書が発見されたとの情報を受けて調査を実施したものです。戦国末期の南条氏や東伯耆の合戦に関する新出文書3点を確認し、1点ごとに内容・形状の確認や写真撮影を行いました。これらは、『新鳥取県史 資料編 古文書編』に収録の予定です。

資料調査にあたり、お世話になった徳島市立木工会館の皆様にお礼申し上げます。

戦国末期の南条氏に関する新出文書

県史編さん室

公文書館 2014/07/22

in 県史編さん室,調査

2014年5月29日

平成26年5月26日(月)に新鳥取県史編さん委員会近世部会、翌日27日(火)近世史料調査を実施しました。26日、公文書館会議室で行われた近世部会は、4名の部会委員に御出席いただきました。

まず今年度事業の実施状況について報告を行い、続いて資料編の構成、今後の史料調査の方針などについて協議しました。

近世部会での協議の様子

池内部会長の写真

協議中の谷口副部会長

協議中の山脇委員

協議中の坂本委員

27日は、鳥取県立博物館にて「資料編 近世 因幡」に掲載する史料を選定するために一点一点確認作業をしました。

史料を一点一点確認する様子

県史編さん室

公文書館 2014/05/29

in 会議など,県史編さん室,調査

2014年3月3日

平成26年2月25日(火)から28日(金)、米子市埋蔵文化財センター及び上淀白鳳の丘展示館において資料調査を行いました。

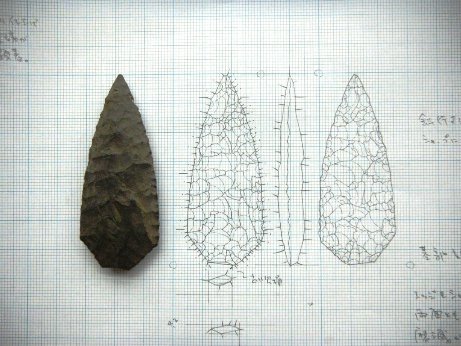

米子市埋蔵文化財センターでは、吉谷亀尾ノ上遺跡(よしたにかめおのうえいせき)出土の槍先形尖頭器と奈喜良遺跡(なぎらいせき)の有舌尖頭器の実測を行いました。いずれも約1万2千年前の縄文時代草創期のもので、槍の先端に装着された狩猟具です。

上淀白鳳の丘展示館では鮒ヶ口遺跡(ふながくちいせき)出土の石匙と晩田遺跡(ばんだいせき)の石鍬、石斧の実測を行いました。

鮒ヶ口遺跡は縄文時代前期(約6千年前)の遺跡で、石匙は匙と名前が付いていますがスプーンとして使われたものではなくものを切ったり削ったりした道具と考えられています。晩田遺跡は弥生時代中期(約2千年前)を中心とする遺跡で、石鍬は土を掘るための道具と考えられます。また石斧には樹木を伐採するためのものと木工品を加工するためのものがありました。

資料調査にあたりお世話になった米子市教育委員会、米子市埋蔵文化財センター、上淀白鳳の丘展示館の皆様にお礼申し上げます。

(写真1)実測作業風景

(写真2)石器と実測図(奈喜良遺跡の有舌尖頭器)

公文書館 2014/03/03

in 県史編さん室,調査

2014年2月4日

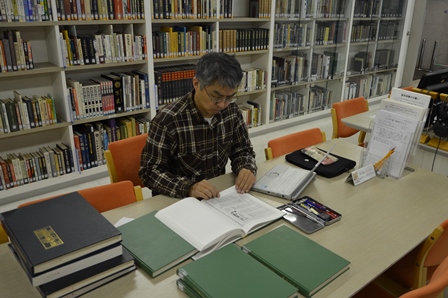

平成26年1月29日から31日の3日間、近代部会は国立公文書館、しょうけい館(戦傷病者史料館)、国立国会図書館憲政資料室、東京都立中央図書館特別文庫室などで資料調査を実施しました。

今回は、『新鳥取県史資料編 近現代 軍事兵事』に掲載する資料の調査として、しょうけい館においては、「日本遺族通信」「日傷」をはじめとする諸会報・雑誌類を閲覧・撮影を実施しました。

お忙しい中、調査に協力いただいた関係機関の皆様に、厚くお礼申し上げます。

(写真1)国立公文書館

(写真2)戦傷病者史料館しょうけい館

(写真3)資料調査をする岸本委員

県史編さん室

公文書館 2014/02/04

in 県史編さん室,調査

2013年12月20日

平成25年12月12日(木)、西伯郡伯耆町において民俗部会は千歯扱き調査を実施しました。

伯耆町には日光公民館(西伯郡伯耆町大瀧)などに5点の千歯扱きが所蔵されており、それらの写真撮影、採寸、印刻や墨書の解読を行いました。今回、5点の内、4点は明治期の倉吉千刃、残り1点も鳥取県内産であることが確認できました。

5点中4点は高級品である「正鋼(しょうはがね)」製でした。伯耆町は鉄が産出地であり、そのこともあって良い鉄製品が使われたのかもしれません。

また、鳥取県内産の千歯扱きには「鳥取県ヤマタ製」「多賀市」と焼印ありました。この「ヤマタ」「多賀市」は県内のどこの生産者かは不明であり、今後明らかにできればと思っています。お忙しい中、調査に協力いただいた伯耆町教育委員会の皆様に、厚くお礼申し上げます。

千歯扱きを調査する関本調査委員

県史編さん室

公文書館 2013/12/20

in 県史編さん室,調査

2013年12月19日

平成25年12月12日(木)、古代中世部会・近世部会は群馬県前橋市で史料調査を実施しました。

前橋市の個人宅には、鳥取関係中世・近世史料の原本が所蔵されており、その内容確認および撮影を行いました。今回調査した資料の中には、近世の綿取引に関わった米子商人の活動内容が分かる資料など、貴重なものが数多く含まれていました。調査にご協力いただいた調査先の皆様にお礼申し上げます。

史料の確認、撮影を行う渡邉専門員

県史編さん室

公文書館 2013/12/19

in 県史編さん室,調査