2013年10月23日

平成25年10月10日(木)、新鳥取県史編さん委員会近現代合同部会及び資料検討会を実施しました。

午前、公文書館会議室で行われた近現代合同部会は、6名の部会委員に御出席いただきました。まず今年度事業の実施状況について報告を行い、続いて資料校訂、校正の作業手順、平成26年度事業などについて協議しました。

午後は、白石委員(近代)も加わり、「資料編 近代 政治行政」などに掲載する資料の選定作業をしました。

(写真1)近現代合同部会での協議の様子

(写真2)開会前の挨拶をする足田館長

(写真3)協議中の岸本近代部会長

(写真4)協議中の田村近代副部会長

(写真5)協議中の奥村委員(近代)

(写真6)協議中の小山現代部会長

(写真7)協議中の喜多村近代副部会長

(写真8)協議中の西村委員

(写真8)意見交換を行う岸本部会長と白石委員

(写真9)目録にて検討資料を確認する田村副部会長と前田専門員

県史編さん室

公文書館 2013/10/23

in 会議など,県史編さん室,調査

2013年10月21日

平成25年10月21日(月)新鳥取県史編さん委員会近世部会及び近世史料検討会を実施しました。

午前、公文書館会議室で行われた近世部会は、4名の部会委員に御出席いただきました。まず今年度事業の実施状況について報告を行い、続いて資料編の構成、今後のブックレットのテーマなどについて協議しました。

午後は、「資料編 近世2 西伯耆」に掲載する史料を選定するために一点一点確認作業をしました。

(写真1)近世部会での協議の様子

(写真2)協議中の池内近世部会長

(写真3)史料検討会の様子

(写真4)史料を一点一点確認する様子

県史編さん室

公文書館 2013/10/21

in 会議など,県史編さん室,調査

2013年10月16日

平成25年10月12日、13日、京都産業大学で行われた2013年度日本史研究会大会で県史関係の書籍展示販売を行いました。

今回はじめての参加でしたが、会場では「はじめて鳥取県史を知った」という方もおられる一方、「鳥取県史がんばってるね。注目してるよ」、と励ましてくださる方もおられました。

2日間で完売となるブックレットもいくつかあり、全国の研究者のみなさまに新鳥取県史編さん事業のPRをすることもできました。

鳥取県史の活動を知り、ブックレットを購入してくださった甲賀市史編さん室の方(左)と販売中の職員(右)です。

公文書館 2013/10/16

in 県史編さん室,講座などのイベント

2013年10月11日

平成25年10月5日(土)、鳥取市佐治町において「さじ谷ばなしフォーラム2013」が開催され、県史編さん室の樫村専門員がシンポジウムのパネリストとして参加しました。

このフォーラムの趣旨は、さじ谷ばなしをはじめとして郷土の民話をとおして、地域文化への認識を深め、保存・継承を促進するものです。

(写真1)オープニングとして披露された佐治町福園(ふくぞの)の神楽獅子舞

(写真2)石井正己氏(東京学芸大学教授)による基調講演の様子

(写真3)岩崎京子氏(児童文学作家)による記念講演の様子

(写真4)石井教授と中島嘉吉氏(前さじ民話会会長)の対談の様子。

語り部だった祖父の思い出、さじ谷ばなし収集の苦労について話されました。

(写真5)シンポジウムの様子。「昔話が伝えるもの」をテーマに意見が交わされました。

(写真6)パネリストの酒井董美氏(山陰民俗学会会長)

(写真7)パネリストの樫村賢二専門員

(写真8)パネリストの岡村絹江氏(さじ民話会会長)

(写真9)移築古民家である佐治歴史民俗資料館の囲炉裏端で夜語りが行われました。

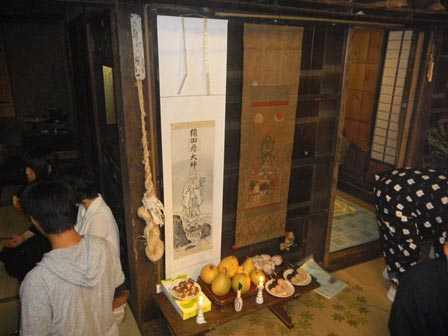

(写真10)祭壇を設けてまつられた庚申様と猿田彦の掛け軸

本来、夜語りは庚申の日 に、これらの掛け軸をまつり、夜を徹して語り合っていたことから名が付いたと言われます。

この日は、庚申の日ではありませんでしたが、夜語りらしく掛け軸をまつっておこなわれました。

県史編さん室

公文書館 2013/10/11

in 県史編さん室,講座などのイベント

2013年10月1日

平成25年9月30日(月)、考古部会は、古墳測量に伴う入札説明会を実施しました。

今年度、測量調査を実施するのは米子市淀江町にある城山(じょうやま)10号墳及び小枝山(こえだやま)12号墳です。

むきばんだ史跡公園において入札に関する説明会をした後、業者の皆様に現地確認をしていただきました。

(写真1)むきばんだ史跡公園で行われた入札説明会の様子

(写真2)城山10号墳付近での現地説明の様子

(写真3)小枝山12号墳のある丘陵。この尾根上に古墳があります。

(写真4)小枝山12号墳への登山道を確認する様子。

県史編さん室

公文書館 2013/10/01

in 県史編さん室,考古

2013年9月18日

平成25年9月2日(月)、新鳥取県史編さん専門部会(民俗)及び民俗調査報告会を県西部総合事務所会議室で実施しました。

午前の専門部会は、4名の部会委員に御出席いただきました。まず今年度事業の実施状況について報告を行い、続いて『民俗編』刊行までの計画などについて協議しました。

(写真1)新鳥取県史編さん専門部会(民俗)での協議の様子

(写真2)坂田部会長

(写真3)靍副部会長

(写真4)福代委員

(写真5)原島委員

(写真6)民俗調査報告会の様子

県史編さん室

公文書館 2013/09/18

in 会議など,県史編さん室

2013年9月17日

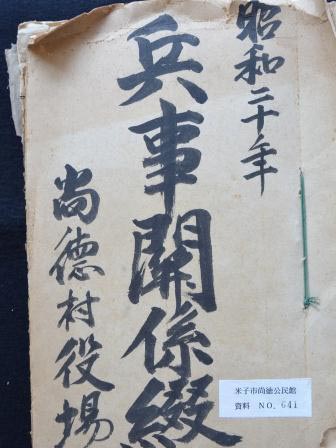

平成25年9月10日(火)、現代部会は、米子市尚徳公民館にて資料調査を実施しました。

尚徳公民館の資料は、昨年以前より調査を行ってきましたが、今回は特に日露戦争期以降の軍事・兵事編に係わるものを対象に調査を行いました。

今回撮影した資料の画像データを元に「軍事・兵事編」に掲載する資料の絞り込みを進めていきます。調査にご協力いただいた尚徳公民館の皆様にお礼申し上げます。

(写真1)尚徳公民館の外観

(写真2)兵事関係綴

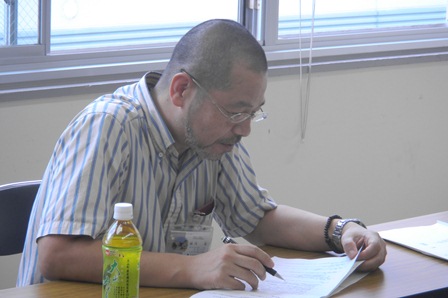

(写真3)調査をする喜多村委員

(写真4)調査をする岩佐委員

県史編さん室

公文書館 2013/09/17

in 県史編さん室,調査

2013年9月2日

平成25年8月23日(金)、民俗部会は倉吉市河原町(かわらまち)で行われる地蔵盆の調査を実施しました。

行事の中心となる河原町の東西の2つのお地蔵様のうち、東地蔵は1773(安永2)年に先祖の供養と町の安泰を願って立てられました。また、西地蔵は1893(明治26)年の大洪水で流されたお地蔵様が堤防改修工事中にたくさん出てきたことから、それを1箇所にまとめ、後の1932(昭和7)年に堤防の一角に祠を建てて安置したものといいます。

地蔵盆は、東のお地蔵様が立てられて以来続いていると言われています。子どもが行う地蔵祭の始まりは不明ですが、大将(中学1年)、中将(小学6年)、少将(小学5年)という縦割りの子ども組が実施し、かつては縦割りの上下関係を学ぶ場であったといいます。

行事では、子どもたちが鐘を鳴らし大数珠を輪にしながら町を巡回、無病息災を祈願します。また参拝者からのお供物を受け付けて、お札を配布するなど重要な役割を果たします。これは伝統的な子ども組行事の特徴です。重要な役割を果たす子どもたちは、生き生きと役割を果たしており、祭礼の際には僧侶ともに一生懸命読経し、説教も真剣に聞いていました。

かつて倉吉の中心的な町であった河原町も少子高齢化が進み、子どもの人数が減少しているようですが、今後もこの祭が続いていくことが期待されます。

最後になりましたが、調査に御協力いただいた河原町地蔵祭り実行委員会の皆様にに御礼申し上げます。

(写真1)倉吉市河原町の東のお地蔵様

(写真2)午後1時の巡回をする子どもたち。

巡回は午前10時、11時、午後は13時、14時、16時に行われます。

(写真3)午後4時の巡回をする子どもたち。

中学校が登校日のため、午前は中将と少将(小学5、6年生)のみでしたが、午後は大将(中学1年生)も加わりました。

(写真4)東地蔵での祭礼の様子

(写真5)僧侶が教典で祭礼参加者の肩をたたく様子【東地蔵にて撮影】

(写真6)僧侶の説教を真剣に聞く子どもたち【西地蔵にて撮影】

(写真7)参詣者からお供えの団子を受け取る大将(中学1年生)【西地蔵にて撮影】

(写真8)奉納された団子のうち1本を地蔵前の線香であぶり参詣者にお返しします【西地蔵にて撮影】

(写真9)参詣者に配布されるお菓子、団子とお札子

(写真10)この数珠が入った桶が賽銭(さいせん)箱です。

体の悪い部分に数珠を当てると良くなるといわれ、参詣者が腰に数珠を当ています【西地蔵にて撮影】

(写真11)子どもに数珠を当てる母と祖母

「頭が良くなるように」と祈願しました【東地蔵にて撮影】

(写真12)巡数珠を体に当てる子どもたち【東地蔵にて撮影】

勉強が出来るようになりたいときは頭、足が速くなりたいときは足に数珠を当てるそうです。

(写真13)丁寧に参拝する子どもたち【西地蔵にて撮影】

(写真14)出店がでて野外ライブなどが行われていました。若者も多く賑やかでした

県史編さん室

公文書館 2013/09/02

in 県史編さん室,調査

2013年8月12日

現代部会は、八頭町立船岡小学校から学童疎開関係資料を借用していましたが、資料のデジタル画像化が終了し、平成25年8月8日(木)に返却しました。

昭和19(1944)年、船岡小学校(当時は船岡国民学校)には、神戸市二葉国民学校(長田区にあった旧神戸市立二葉小学校)の児童が学童疎開していましたが、今回返却したのはそれに関する資料です。

第二次世界大戦中の鳥取県への学童疎開については、現代部会として重要なテーマと考えており、それをまとめる計画をもっています。調査を進めて早く公に出来るよう努めていきます。

(写真1)現在の八頭町立船岡小学校の校舎

(写真2)校長室での資料返却の様子

県史編さん室

公文書館 2013/08/12

in 県史編さん室,調査

2013年7月26日

平成25年7月25日(木)、新鳥取県史編さん委員会を公文書館会議室で実施しました。

編さん委員会は、6名の部会委員に御出席いただきました。まず昨年度事業の実績、各部会事業の進捗状況について報告を行い、続いて今年度事業、県史編さんに係わる要綱改正などについて協議しました。

(写真1)開会の挨拶をする足田公文書館長

(写真2)錦織勤委員長

(写真3)坂田副委員長

(写真4)髙田委員

(写真5)池内委員

(写真6)岸本委員

(写真7)小山委員

公文書館 2013/07/26

in 会議など,県史編さん室