平成29年12月25日(月)に今年度の発掘調査で出土した銅戈片について記者発表を行いました。これまで青谷上寺地遺跡では、木製の戈の鞘、柄が出土していましたが、その本体となる銅戈の発見は鳥取県内で初めてのことです。

出土した破片は、弥生時代中期後半(紀元前2~1世紀)に作られた銅戈の刃の端部にあたる「胡」とよばれる部分です。長さ3.4cm、幅2.3cmの小さなものですが、形や厚みなどから、近畿(大阪湾)型とみられます。近畿圏より西では、初めての発見です。この破片は製作、使用された時代より下る弥生時代終末期の地層の中に埋まっていました。

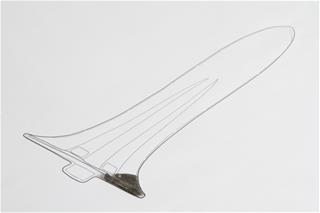

出土した銅戈片

出土した銅戈片と近畿(大阪湾)型銅戈の模式図

- 近畿圏より西で初めて出土した近畿(大阪湾)型銅戈で、弥生時代の社会、地域間の関係、青銅器の流通における青谷上寺地遺跡の位置づけを考える上で重要

- 鳥取県で初めて確認された銅戈であり、山陰地方における弥生時代の武器形青銅器の祭祀を考える上で重要な発見

- 弥生時代中期後半に祭器として製作、使用された銅戈が、多量の銅鏃とともに弥生時代終末期の地層中から破片となって出土したことから、再利用(改鋳など)の素材となった可能性がある。

小さな破片ですが、今後、青谷上寺地遺跡を考える上で、近畿地方とのつながりや、ものづくりについて改めて考えるきっかけになると思われます。

報道機関への公開の様子