1月22日(金)、倉吉市立久米中学校において、久米中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。

【公開授業】

1年生

「A New Year's Visit」(PROGRAM9-3)

◆本時目標 現在進行形を用いて、正しく尋ねたり、答えたりする。

◆主な活動 アクションカードについて、現在進行形を用いて尋ねたり答えたりする。

◆学習形態 中学校英語教諭による授業

「部屋を掃除する」「寿司を作る」などのアクションカード(絵カード)を使って、“What is he doing?” → “He is cleaning his room.” のように、尋ねたり答えたりする活動を行いました。

まず、絵カードをプロジェクターで大きく示し、現在進行形を使った言い方を全員で練習しました。その後、ペアになり、カルタとりの要領で、教師が読み手となって絵カードの内容を読み、生徒が適切なカードを選び取る活動をしました。聞く必然性をもたせるため、読む内容には、カードの内容とは少し違う内容が取り入れてありました。生徒も正確に聞き取ろうと集中して取り組んでいました。

その後、班で同じ絵カードをもとに、尋ねたり答えたりする活動を行いました。班の活動では、生徒同士で助言し合う姿もあり、主体的に取り組む生徒の姿が印象的でした。

【協議で話し合われたこと】

- プレゼンを有効に活用することで、全体への指導が行き届きやすくなる。個に応じた支援として、ヒントカードや板書の工夫をすることが大切である。

- 聞く必然性、話す必然性を意識した場面設定を考え、取り入れていく。

- 中学校の英語教諭が、定期的に小学校の外国語活動の授業にT2として関わることで、小学校の授業が活性化されてきた。また、中学校でも小学校での学びとの連続性を意識した授業を展開できるようになってきている。今後も継続していきたい。

11月24日(火)に倉吉市立鴨川中学校において、鴨川中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。鴨川中学校2年生の授業を参観した後、研究協議を行いました。

【公開授業】

2年生

「A Priest in a Mask」(PROGRAM9-1)

◆本時目標

・比較級の文の意味・用法が理解できる。【知識・理解】

・比較級を用いて、自分や身近な人、物を説明する英文を書くことができる。【表現】

◆主な活動

比較級の文の意味や用法を理解した後に、比較級の語を用いて英文を書く。

◆学習形態

教科担任による授業

先生と生徒、生徒同士が英語で話す機会が多く、本研修会の目的の一つである「英語を聞く話す必然性のある場面を仕組むこと」が意識された授業でした。

比較級の用法を理解するために、生徒にとって身近な話題が提示されました。また、既習の語を比較級に変えて読んだり書いたりできるように、自作のワークシートが活用され、プロジェクターでスクリーンに映したことで、さらに理解を深めることができました。授業の後半では、比較級を使い、身の回りの2つのものについて「AはBよりも~です」と比較する英文を生徒一人一人が作りました。

【協議で話し合われたこと】

- 英語での指示だけでなく、比較級の説明や会話も英語で進められていた。中学校での学習につなげるためにも、小学校で多くのクラスルーム・イングリッシュを使っていきたい。

- ローマ字については、中学校での英語の学習を見越して、名前だけでもヘボン式で書けるようにしていく。

1月14日(木)、湯梨浜町立東郷小学校において、東郷中・北溟中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。

【公開授業】

6年生 What time do you get up ?(一日の生活を紹介しよう)

◆本時目標 中学生や先生方の一日の生活を調べる活動をとおして、一日の生活を表す表現や

時刻の言い方、尋ね方に慣れ親しむ。

◆主な活動 中学生がスピーチするビデオを見て、一日の生活時刻を聞く。

参観された先生方にインタビューし、一日の生活時刻を聞く。

◆学習形態 6年担任、ALT、中学校英語教諭による授業

「自分の一日の生活を友達に紹介する」という活動を単元のゴールに据えて構成された単元でした。その活動に必要な「時刻の表し方」や「一日の生活を表す英語表現」が自信を持って言えるように、授業の前半に慣れ親しむためのゲームを行いました。主活動では、まず、中学生がスピーチするビデオから「起きる時刻」「勉強する時刻」などを聞き、次に、参観された先生方に ''What time do you get up?" などと生活時刻をインタビューして聞く活動を行いました。コミュニケーション活動を楽しみながら熱心に学習に取り組む児童の姿が印象的でした。中学生のスピーチビデオを6年担任と中学校英語教諭で相談して作成するなど、授業づくりの段階から小中連携が生かされた授業でした。

【協議で話し合われたこと】

- 「中学生の生活時刻を聞く」活動は、中学校生活の様子が分かるだけでなく、自分も、「中学生になったらスラスラと英語が話せるようになりたい」という目標にもなり、よかった。

- 単元の学習のねらいに合ったゲーム(キーワードゲームなど)を繰り返し取り入れることは、児童が英語に慣れ親しむために有効である。その際、「どんな力をつけるために、何をさせるのか」を吟味することが大切である。

- 担任とALTが、児童に名札を渡すとき、英語で簡単な会話をすることで、話す力を確認していた。今後取り入れていきたい。

- 中学校でも、小学校での学びとの連続性を意識した授業を展開できるようにしたい。そのためにも、小中連携をさらに密にしていくことが必要である。

11月20日(金)に倉吉市立上小鴨小学校において、西中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。

【公開授業】

5年生「これ な~んだ? -クイズ大会をしよう-」

( Hi, friends!1 Lesson7 「What‘s this?」 )

◆本時目標 ある物が何かと尋ねたり、答えたりする表現に慣れ親しむとともに、英語での

コミュニケーション表現やジェスチャーなどを用い、活動する。

◆主な活動 動物の体の一部を見せながら、英語でどんな動物か尋ねたり、答えたりする。

◆学習形態 5年担任、JTEによる授業

授業の導入では、いろいろな動物をフラッシュカードで紹介しながら、英語で発音する練習をしました。児童は、日本語と英語での呼び方の違いに気づくことができました。主な活動では、動物の体の一部を見て、「What‘s this?」と尋ね、「It‘s a ~」と動物の名前を答える表現に慣れ親しみました。担任とJTEは「That‘s right.」「Are you ready?」など、多くのクラスルーム・イングリッシュを使いながら、授業を進めていました。児童も、答えがわからないとき、これまでに学習した「Hint please.」を使うなど、積極的に英語を使う姿が見られました。

【協議で話し合われたこと】

- 今年度の取組のふり返りや指導方法等の共通理解を図るため、3月の終わりに担当者の会をもつ。

- クラスルーム・イングリッシュをできるだけ多く使っていくため、明倫小が作成されたデータを共有する。また、教師が使うものだけでなく、児童が使うクラスルーム・イングリッシュも共有していく。

- 授業の中で児童にどのようにめあてをもたせ、授業後半のふり返りにつなげるのかを考えて工夫していく。

12月7日(月)、倉吉市立上北条小学校において、河北中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。各校の担当者だけでなく、上北条小学校の校内研修に位置づけられ、校内の先生方も多数参加されました。

【公開授業】

6年生「友だちを旅行に誘おう」 Let's go to Italy.( Hi, friends!2 Lesson5 )

◆本時目標 いろいろな国について尋ねる表現に慣れ親しむ

◆主な活動 「行きたい国、その国でできること」を考え、クイズを出したり答えたり

する活動

◆学習形態 6年担任、ALT、JTE(支援員)による授業

学習の導入では、英語学習ビデオを使って発音練習をしたり、国旗を使って、国名の発音を確認したりしました。次に「行きたい国」「その国でできること」を使ったステレオゲームをしました。ステレオゲームとは、複数の人が同時に話した内容を聞き分けるゲームです。はじめに、6年担任とALTが話した内容を当て、その後、児童が「自分の行ってみたい国」「そこでできること」を決めて、グループごとに出題しました。話す、聞く必然性のある活動となり、最後まで集中が途切れることなく学習していた姿が印象的でした。

【協議で話し合われたこと】

- 発音に慣れ親しむために、英語学習ビデオを毎時間少しずつ取り入れるのは効果的である。

- 担任が中心となり、ALT、JTEの役割分担を明確にしていくことが大切である。

- ALTと学ぶ機会が少ないので、児童とのかかわりが多くもてるよう、学習内容を工夫していきたい。

- 研修の一つとして、年に1回でも、外国語活動の授業を担当していない先生が、T2として授業に入るようにしている。授業の様子が分かり、よい研修となった。(他校の事例紹介)

10月21日(水)に倉吉市立上灘小学校において、東中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。授業参観には、各校の担当者だけでなく、他の中学校区の先生も参加されました。

【公開授業】

6年生「友達を旅行にさそおう」

( Hi, friends!2 Lesson5 「Let's go to Italy.」)

◆本時目標 ○自分がおすすめする国やその理由について、友だちと紹介し合いながら、

積極的に交流を楽しんでいる。

○行きたい国について伝える英語表現に慣れ親しむ。

◆主な活動 友だち同士で自分の行きたい国について理由をつけながら紹介し合う活動

◆学習形態 6年担任、ALTによる授業

授業の導入では、国旗の絵カードを使い、国名を英語で発音する練習をしました。繰り返し発音する活動も担任の発音の後にリピートし、指した絵カードを発音するといった変化をもたせることで児童の学習意欲を高めていました。主活動である「おすすめの国を紹介する」活動では、担任とALTのデモンストレーションで具体的にやり方を示し、「聞く活動」「話す活動」の両方を取り入れた活動が展開されました。また、授業の終末では、単元を通した振り返りシートをもとに「振り返り活動」が行われました。

【協議で話し合われたこと】

- 中学校区内での外国語活動や英語活動を互いに理解するために、学習内容や指導方法等について意見交換する機会をもつ。

- インタビュー活動を行うときは、コミュニケーションをとるために必要な「 Let's go. 」「 Thank you. 」「 See you. 」等の表現を言うことでやりとりの楽しさを体験させたい。

- 第1回担当者会の資料「クラスルーム・イングリッシュを増やそうプロジェクト」や「 Hi, friends!2 (指導編)」の巻末にあるクラスルーム・イングリッシュを参考にして、できるだけ多く使っていくことが大切である。

- 児童が楽しみながら進んで活動する姿が見られた。担任が笑顔で話す姿を見せるなど、楽しく活動できる雰囲気づくりを心がけていく。

11月26日(木)、琴浦町立聖郷小学校において、東伯中・赤碕中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動、外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。各校の担当者だけでなく、外国語支援員の参加もあり、充実した研修会となりました。

【公開授業】

6年生 自作教材「紙芝居を作ろう」

◆本時目標 英語のお話の大体をつかむ活動を通して、言葉を聞き取ること、質問すること、

絵や表現などコミュニケーションの基礎となる力を育てる

◆主な活動 ALT自作の英語のお話をつかむために、参観者に ''What does this mean?" を

使って英語の意味をたずねる。

◆学習形態 6年担任、JTE(外国語活動担当者)、ALTによる授業

ALTが「ハロウィンの由来を知ってほしい」と自作した紙芝居を英語で聞きました。グループごとに場面を分担し、ストーリーをつかむ学習でした。絵と知っている英単語を手がかりに、紙芝居に書かれている内容を考えました。そして、どうしてもわからない英単語の意味を参観者に ''What does this mean?" と言ってたずね、日本語の文を完成させました。

10分近くある英語の紙芝居をじっくり聞き、お話をつかむ活動に集中して臨む児童の姿が印象的でした。

【協議で話し合われたこと】

- 子どものリスニングスキルを向上させる機会になるので、絵本や紙芝居を利用した授業作りに取り組んでいきたい。

- ALTが自作した紙芝居を教材として中学校区で共有し、使っていきたい。

- 学習した構文を児童が使えるようにするため、別の単元やミニゲームの中に取り入れるとよい。

- 英語に親しむため、英語の歌を全校で歌う機会を作っていきたい。

- 児童を賞賛するクラスルームイングリッシュをたくさん使っていきたい。

11月19日(木)、北栄町立大栄小学校において、北条中・大栄中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動・外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。

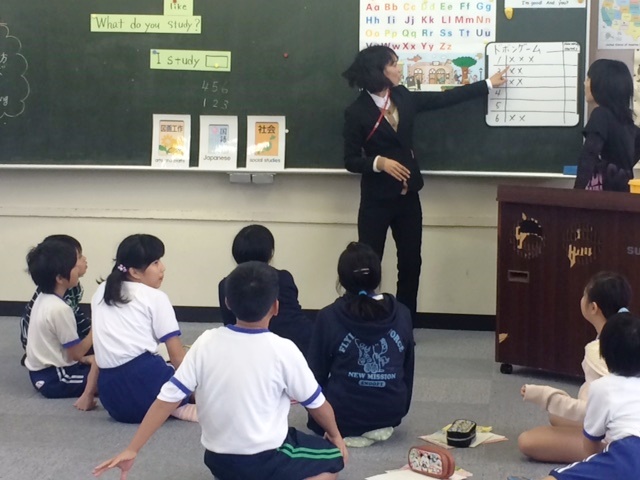

【公開授業】

5年生

「夢の時間割をつくろう」

(Hi,friends!1 Lesson8「I study Japanese.」)

◆本時目標 教科の言い方や尋ね方に慣れ親しむとともに、外国の小学校と自分たちの学校生

活の共通点や相違点を知る。

◆主な活動 オーストラリアの学校生活の映像を見て、自分の学校生活と比べ、共通点と相違

点を見つける活動

◆学習形態 5年担任とJTEによる授業

学習の導入では、担任、JTE、児童が一緒に、大きな声で英語の歌を歌い、明るい雰囲気を作り出していました。フラッシュカードを用いてリズムよく教科の言い方の練習を行い、スピードに変化を持たせることで、児童の活動に対する意欲を引き出していました。

「study」を使った会話練習では、担任とJTEが表情豊かに会話をしてみせました。今まで学んだ表現を少しずつ変化させながら新しい表現につなげる等、児童が取り組みやすいように工夫されていました。その後、オーストラリアの学校生活の映像を視聴し、気が付いたことをワークシートに書き出す等、外国について知る機会が設定されていました。

担任自らが、授業の中で少しでも英語を使っていこうとする姿や、楽しい雰囲気で学習を進めるために表情豊か取り組む姿が印象的でした。

●北栄町教育委員会からの資料もとても参考になりました。各校でご活用ください。

こんな気持ちで外国語(英語)活動を!! ~教師の心構え~

Classroom English ~教室で使える英語~

【協議で話し合われたこと】

- ビデオを見せる時は、見る視点を示しておくことが必要だった。

- ふりかえりカードを活用することが大切である。カードに書かれた記述を分析することで、児童の状況を読み取り、次時の指導につなげることができる。

- クラスルームイングリッシュをできるだけ多く使っていくことを継続していく。

- 小・中で、お互いが授業を見合う機会を増やしていく。協議は放課後に短時間で行うなど、できるための工夫をしていく。

- 「中学生がVTRで登場する授業」を年度内に設定する。そのための情報交換、授業づくりをしていく。

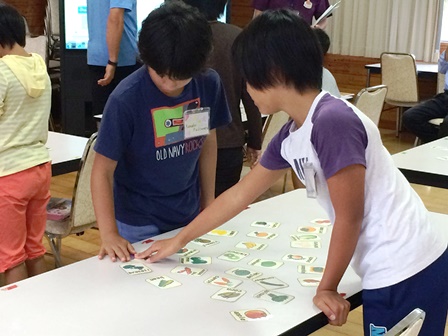

9月17日(木)、三朝町立南小学校において、三朝中学校区の第2回中部地区小・中学校外国語活動・外国語担当者研修会(公開授業研究会)を開催しました。授業参観には、各校の担当者だけでなく、南小学校の先生方も多数参加されました。

【公開授業】

5、6年生合同 「友だちにインタビューをしよう ~ファッションショーを開こう~」

(Hi,friends!1 Lesson5「What do you like?」)

◆本時目標

衣装作りを通して、色や形の言い方や、好きなものは何かを尋ねる表現に慣れ親しむ

◆主な活動

ALTの扮する店員に、自分の欲しい紙の色や形を伝える活動

◆学習形態

5年担任と6年担任、ALTによる授業

学習の導入では、動物や学用品等の「絵カード」や、野菜や果物の「英語かるた」を活用し、ALTと発音練習をしました。そして、「ファッションショーを開こう」をテーマとして、ビニール袋に色々な色や形の紙を貼って衣装をつくることを目指し、ALTの扮する店員に自分の欲しい紙の色や形を英語で伝え、材料を手に入れるショッピング活動をしました。「英語かるた」では、ALTの発音を聞き取り、素早くかるたを取っていく姿が、ショッピング活動では、ALTに自分の欲しい材料を伝えるため、考えながら英語を使う姿が印象的でした。

【協議で話し合われたこと】

- ALTと児童が直接やりとりするウォームアップ活動は、少人数の良さが生かされていた。

- クラスルーム・イングリッシュをできるだけ多く使おうとする教師の姿勢が良かった。まずは教師が英語を使うことにチャレンジしていくことが大切である。

- ALTを店員にしたことで、児童は英語を使わざるをえなかった。英語を使う必然性のある学習活動を仕組むことが大切である。

- 小学校英語の拡充強化の動きを見据えて、外国語活動の授業を担当しない教師にも研修の機会を確保することが大切である。

第2回外国語活動・外国語担当者研修会の日程が決定しましたので

一覧を掲載します。

第2回担当者研修会は、小中学校の連携を図り、小・中学校の相互

の授業改善をめざして、授業研究会を行います。

各会の開催要項は、開催期日3週間前にメールで各学校に送付しま

す。ご確認いただき、締め切り日までに、開催校へファクシミリでお

申し込みください。

【第2回担当者会日程一覧】(9月14日現在)