(これは、「とっとり夢ひろば」第86号(平成29年2月発行)へ掲載された記事です。)

鳥取和牛・大山どり・大栄スイカなど、本県自慢のおいしい食べものは、品名に産地名をつけてブランド名にしています。このような鳥取ブランドがなんと1300年前にもあったのです。

今回は、出土品から分かる古代の鳥取のブランド品の一つを紹介します。

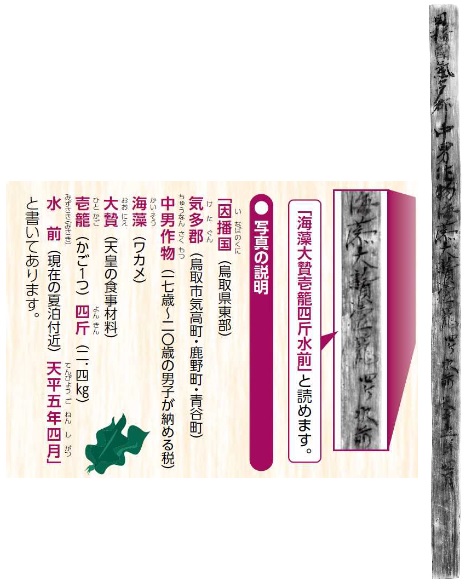

奈良時代の都平城京から出土した木簡(木の板に文字を書いたもの)に天平5年(733年)の4月に鳥取県東部からの税として鳥取市青谷町夏泊の「水前のわかめ」が天皇の食事の材料用に2.4kgの重さのかご11分、都に納められたことが分かる荷札があります。

この木簡によって、水前産のワカメが産地指定で天皇の食卓に供された高級ブランドであったことが分かります。また、「屈賀」という湯梨浜町(旧泊村)の地名がつけられたワカメ(「屈賀前海藻」と書かれています。)の荷札も平城京から出土していますので、今も良質のワカメが採れる鳥取市青谷町から湯梨浜町にかけての岩場は、約1300年前からの伝統があるワカメの採取場であったことがこれらの出土品から分かります。

こんなことを書いていたら、パリパリッとワカメをふりかけたあったかーいごはんが食べたくなりました。

<木簡の赤外線写真(奈良文化財研究所作成)>