当センターの看護師は、看護と療育の専門性を活かし、様々な障がいを持つ幼児から成人までの方々のケアにあたっています。

多くの方は、言葉を使ったコミュニケーションが難しいため、表情豊かに全身で語りかけてこられます。私たちは、そうした表現に敏感に耳を傾け、理解することを心がけています。

令和4年度から鳥取県にも新たな医療的ケア児等支援センターが開設され、当センターにも後方支援看護師が配属されました。

これにより、医療的ケアが必要な方々が地域で生活できるようにさらなるサポートを提供しています。

私たちは、センターに入所している子どもたちだけではなく、地域住民の皆様と連携し合い、地域で生活する方々へのサポートにも力を入れています。

私たちの目標は、誰もが笑顔でいられるような、温かく心に響く看護を提供することです。

看護師は色々な場所で活躍しています。私たちと一緒に障がいを持った方の看護を実践してみませんか。

当センターへの見学をお待ちしています。

看護部長 足立 裕季子

看護職員数

看護師 47名 (令和5年12月現在)

看護師配置

7対1看護体制

勤務体制

次の時間で、3交替勤務をしています。

日勤

9時~17時45分

準夜

16時30分~翌1時15分

深夜

0時45分~9時30分

(週38時間45分)

※多様な勤務形態

早出7時~15時45分 遅出12時30分~21時15分

看護方式

固定チームナーシング

看護師は、

外来、地域療育連携支援室、通園部、病棟に配属されます。

外来

外来には小児科・リハビリテーション科・装具外来、児童精神科、歯科があります。

外来看護師は、重症心身障がい児・者、肢体不自由児・者、発達障がい、精神疾患等の児・者の方が安心して診療・検査・処置を受けられるよう個々に応じた配慮をすることが必要になります。

利用児・者が関わる他部門と連携し、入院相談や在宅医療など在宅で生活するための継続看護、在宅支援を含めた看護を提供しています。

外来

外来

地域療育連携支援室

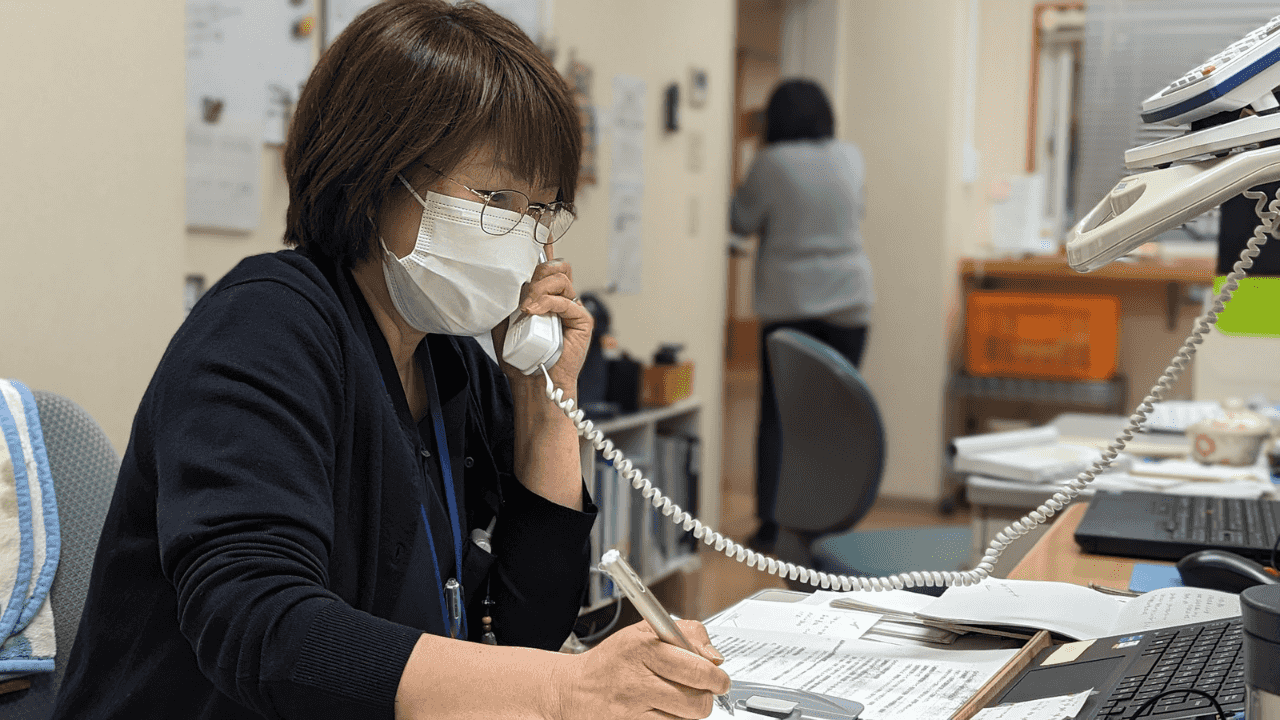

地域療育連携⽀援室には、医療ソーシャルワーカー・児童指導員・地域療育担当⽀援員・相談⽀援専⾨員・看護師が在籍しています。

センターの総合的な窓口です。

看護師は、保険入院や入所に関すること、ショートステイ利用に関すること、また利用者の方や地域の皆様の相談事などに対応しています。

相談内容に応じて、医療・福祉・教育・⾏政・地域との連携を密に支援しています。

相談に対応する看護師

相談に対応する看護師

総合療育センター 相談支援事業所

総合療育センター 相談支援事業所

地域療育連携支援室

地域療育連携支援室

通園部

医療型児童発達支援センター(のびっこワールド)

就学前までの障がいや発達の遅れがある乳幼児が対象になります。

医師・看護師・リハビリテーションスタッフ・保育士・児童指導員とともにそれぞれの専門性を活かしながら、遊びの中で子どもの興味関心、意欲を育み、動くことやコミュニケーションの楽しさが拡がるよう、一人ひとりに合わせた支援を行っています。

ようこそ!通園へ

ようこそ!通園へ

通園前の廊下

通園前の廊下

多機能型生活介護事業所(はっぴぃフレンド)

18歳以上の重症心身障がいの方が対象になります。

常時介助を必要とする重症心身障がいのある方が、充実した在宅生活を送れるよう、各職種の専門性を活かしながら健康管理、医療的ケア、入浴、食事、製作や外出、交流活動等のサービス提供を行っています。

看護師は、吸引・吸入・導尿・経管栄養等の医療的ケアが必要な方が安心して活動に参加できるように支援します。

通園:はっぴいふれんどの様子

通園:はっぴいふれんどの様子

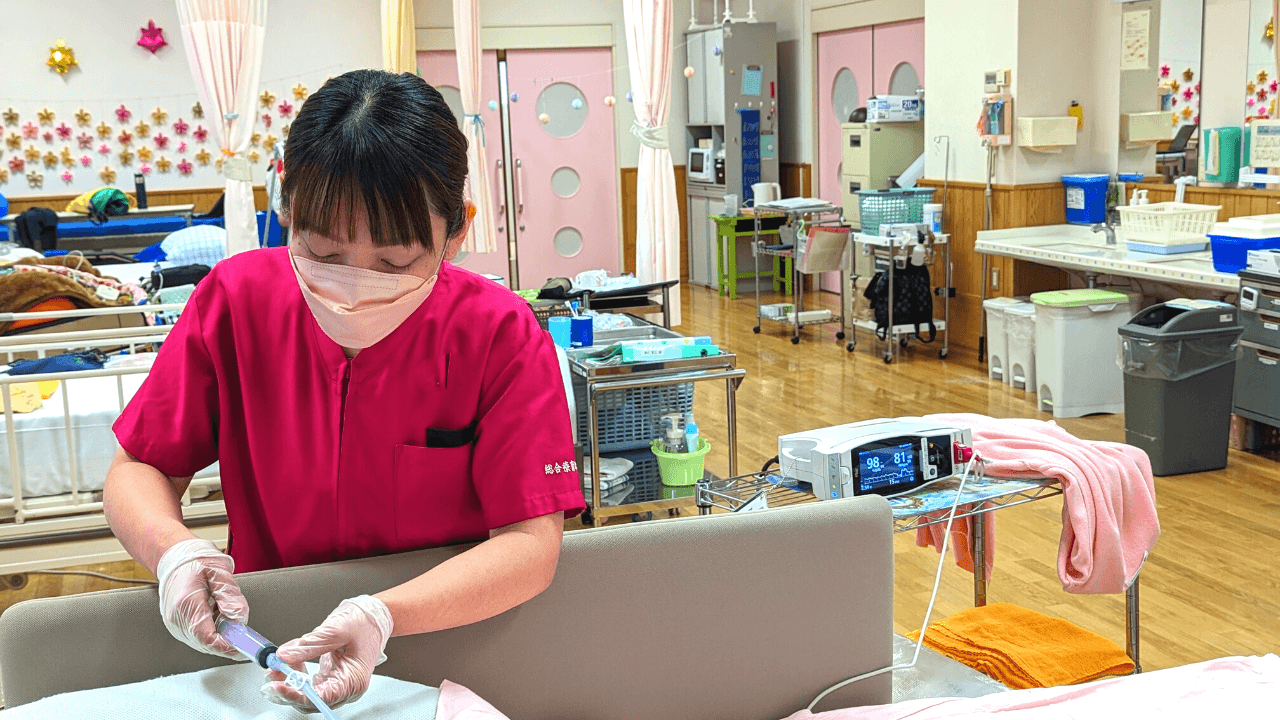

ケア中の看護師

ケア中の看護師

バルーンがひろがったよ

バルーンがひろがったよ

バルーンの風を受けて

バルーンの風を受けて

病棟

当センターの病棟は、すこやか棟ときらきら棟の2つの病棟に分かれています。

すこやか棟入口

すこやか棟入口

「大丈夫だよ」

「大丈夫だよ」

絵具でアート

絵具でアート

オレンジリボン【子供は未来】

オレンジリボン【子供は未来】

すこやか棟

当病棟は、短期入所(ショートステイ)ならびに急性期の治療後の調整、術後リハビリテーション、集中リハビリテーション、機能評価を目的とした入院を受け入れています。

●短期入所(ショートステイ)

短期入所は、自宅で介護する家族が病気になった時、用事が生じた時、あるいは家族の休養が必要になった時などに利用できます。

家族と在宅での様子やケア方法を情報共有し、安心して過ごしてもらえるように努めています。

●保険入院

保険入院では、患児とその家族と連携し、在宅生活での課題を共に検討します。

医師、看護師、リハビリスタッフ、保育士など多職種と協力しながら、患児の不安を軽減し、在宅での生活をサポートします。

きらきら棟

当病棟では、児童の健康管理に関する困難さや家庭の事情など、さまざまな理由で在宅生活が難しい18歳未満の肢体不自由または重症心身障がいのある児童が入所しています。

入所には、契約入所と措置入所の二つの主な入所形態があります。

入所している児童の主な疾患には脳性麻痺、てんかん、筋ジストロフィー、染色体異常症などがあり、気管切開や人工呼吸器の装着、胃ろう造設などの特別な医療ケアが必要な児童もいます。