鳥取県立大山オオタカの森が自然共生サイトに認定されました!!

令和6年2月27日に「鳥取県立大山オオタカの森」が自然共生サイトに認定されました!

これを受けて令和6年3月21日に、環境省による認定証の授与式が鳥取県西部総合事務所で開催されました。

写真1.「鳥取県立大山オオタカの森」自然共生サイト認定証授与式のようす。

鳥取県立大山オオタカの森は、オオタカの営巣地を守るため営巣地周辺の森を県が取得した大山北麓に位置する104ヘクタールの区域です。希少な野生動植物が生息することのできる豊かな自然環境を貴重な財産として将来に継承し、環境立県を目指す象徴として保全することを目的に管理をしています。

鳥取県立大山オオタカの森の保全に関する条例や大山隠岐国立公園の普通地域として安定的な保護が図られていることに加え、毎年の森林管理や大学等と連携した定期的なモニタリングが着実に実施され、これが今後も継続される可能性が高いことや、観察会等を通して地域に開かれた自然とのふれあいの場を提供していることなどで、高い価値が認められるとされ、自然共生サイトに認定されました。

写真2.大山オオタカの森で営巣中のオオタカ。撮影:田中一郎氏(2021年6月1日)

環境省の自然共生サイトのページ(外部リンク)

環境省の自然共生サイトのページ(外部リンク)

環境省の鳥取県立大山オオタカの森紹介ページ(外部リンク)

環境省の鳥取県立大山オオタカの森紹介ページ(外部リンク)

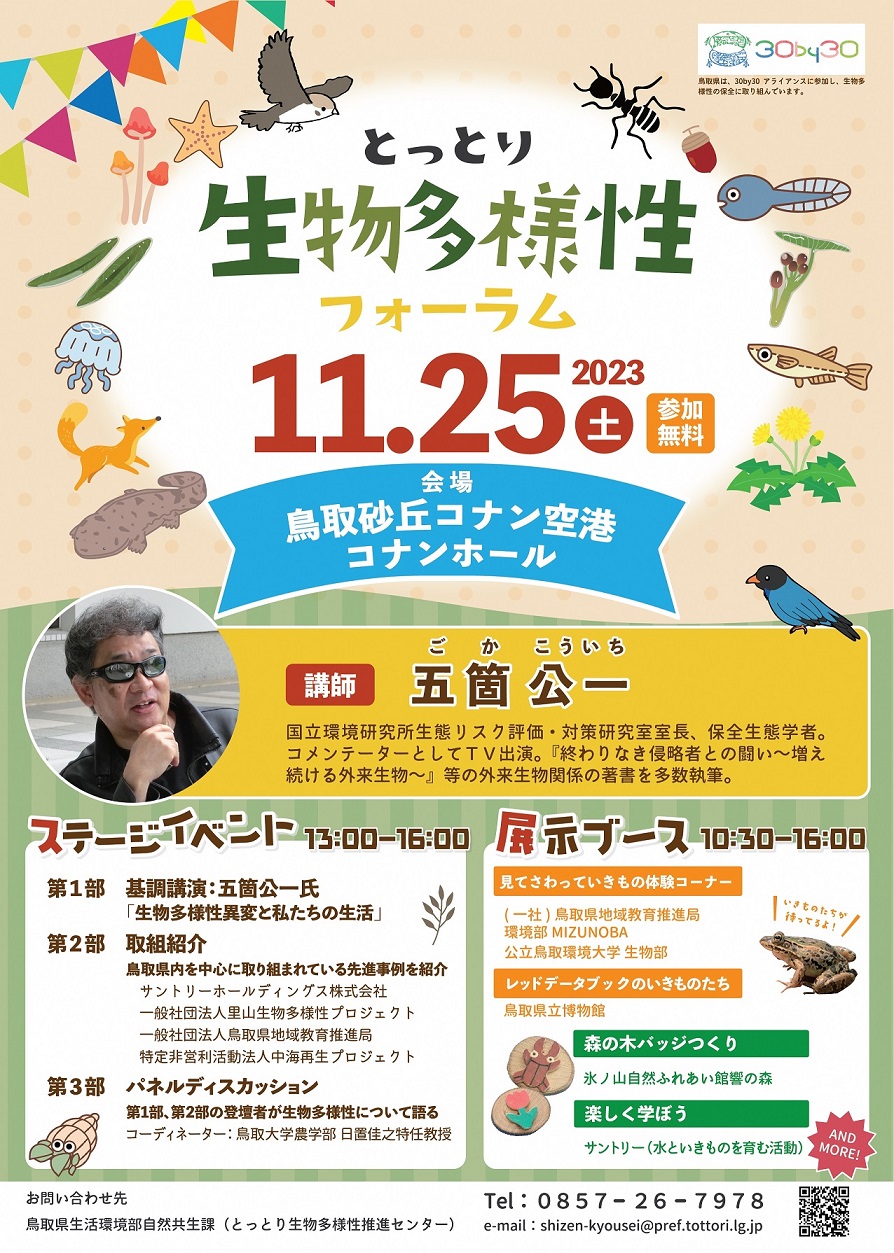

生物多様性フォーラムを開催します《11月25日(土)於:鳥取砂丘コナン空港》

11月25日(土)鳥取砂丘コナン空港にて生物多様性フォーラムを開催します!

全力!脱力タイムズなどTVコメンテーターとしてもおなじみの五箇公一(ごかこういち)先生が

生物多様性の異変と私たちの生活について熱く語られます!!!

講演会のほか、鳥取県で認定された自然共生サイトの紹介や五箇先生も交えたパネルディスカッションもあります。

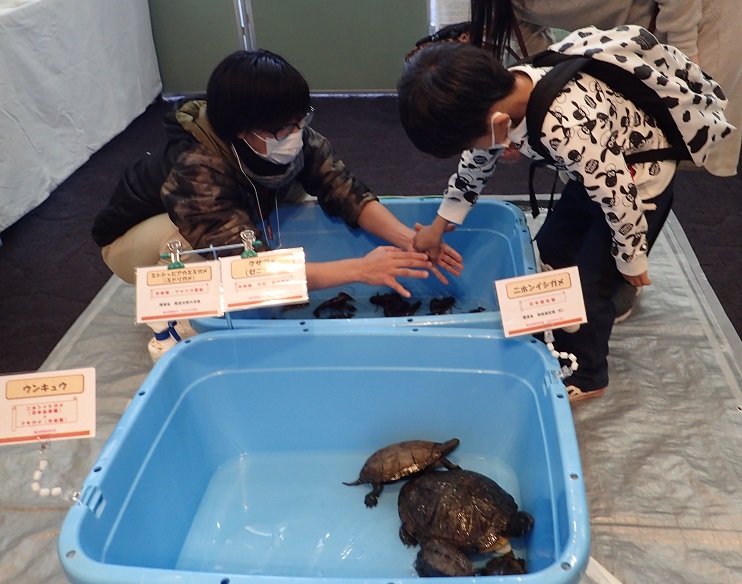

会場ではお子さんが楽しめるミニ水族館や工作コーナーもあります。

そのほか、レッドデータブックの生物標本、企業による展示ブースなど。

参加費はすべて無料、申し込み不要ですので、ご家族やお知り合いなどお誘いあわせておでかけください。お知り合いの方への拡散もよろしくお願いします!!

チラシ (jpg:417KB)

30by30(サーティバイサーティとは)

とっとりエコフォーラムに出展しました!

「楽しく体験!みんなで学ぶ!エコスタイル とっとりエコフォーラム」が2022年11月19日に米子のコンベンションセンターにて開催されました。

とっとり生物多様性推進センターも、生物とプラスチックの関係を示したパネル展示のほか、もりまきフィールドネットワークの桐原真希さんによるワークショップを行いました。

パネル展示ではオオサンショウウオやクジラの胃から出てきたプラスチック製品などの写真、プラスチックゴミに固着した生物などを写真で展示しました。

ワークショップでは、さまざまな生物標本に加えて、いきものもたくさん登場し子供たちも大喜びでした。

写真1.ブースには200名を超える方がご来場くださいました。

写真2.オオサンショウウオの胃内容物調査ではプラスチックゴミが見つかっています。

写真3.漂着したオウギハクジラの胃からもプラスチックゴミが見つかりました。

写真4.巣材にビニールひもが使われた鳥の巣も展示しました。

写真5、6.いきものとのふれあい方や体の仕組みなどを学んでとても楽しそうでした。

鳥取県の生物多様性に関するパネル展―南部町キナルなんぶにて―

とっとり生物多様性推進センターでは、鳥取県の生物多様性に関するパネル展を企画・開催しております。

2022年の初めは、南部町『キナルなんぶ』にて、県西部地域で活躍する自然保護団体の紹介を中心にパネル展を開催しています。

生物多様性の解説、県内で自然体験ができる施設の紹介やとっとり生物多様性推進センター、センター設立の根拠となる鳥取県生物多様性地域戦略などもあわせて展示しています。

今後も県内各所で巡回展示を行う予定です。展示情報はこのホームページ上でお知らせします。お近くで展示の際にはぜひご来場ください。

キナルなんぶ (南部町 外部リンク)

≪会場の様子≫ 展示は2022年1月11日から2月9日まで。

写真1.県内の自然保護団体の紹介パネル。

写真2.鳥取県の生物多様性についての紹介パネル。

花は山 人は里 ―希少種の盗掘について―

当センターでは県内の有識者等と希少野生植物の観察を行っています。

その中で今年度、2カ所において盗掘が確認されました。

2カ所とも地表がきれいな円形に掘り取られており、そこに生育していた希少種は根こそぎ持ち去られていました。

綺麗だから持ち去ったのか、希少種と分かって持ち去ったのかは定かではありません。

盗掘された種は県内でも残存数が非常に少なくなっており、一株一株がこの種の存続に重要であったため、非常に残念です。

野にある在来植物は、その場で楽しんでいただきますようにお願いいたします。

(もしかすると、その一株が県内最後の株かもしれません)

写真1.不自然に丸く地表が削り取られています。国立公園内の一角です。

写真2.ここにかつてある希少種で唯一の開花個体がありました。直径50cm程度の穴が開いていました。

※国立公園や国定公園の特別保護地区内では全ての動植物の採取等が禁止されており、特別地域内では環境大臣が公園ごとに指定する動植物の採取等が禁止されています。

特別地域内において採取等が禁止されている動植物の一覧(外部リンク 環境省)

本規制に違反すると自然公園法第70条の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

規制の具体的内容(外部リンク e-Gov法令検索 自然公園法)

なお、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」(種の保存法)で指定する国内希少野生動植物(動物201種、植物194種)の採取等が、国内全域で禁止されています。これらの種は、生育地の場所にかかわらず採取等はできません。捕獲・採取のほか、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されています。違反者は、5年以下の懲役や500万円以下の罰金に処せられます(種の保存法第57条の2)。

国内に生息・生育する希少野生動植物種一覧(外部リンク 環境省HP)

【活動報告】ジュンサイを移植しました!

写真1.池に浮かぶジュンサイ。撮影:大生唯統氏(2018年8月23日)

「ジュンサイ」を食べたことがありますか?

ジュンサイを日本料理や旅館の食事で食べたことのある方も多いかと思います。くすんだ若草色の細長いものが、ぷるぷるした透明なぬめりに包まれています。酢の物やお吸い物で食べることが多いようです。

このジュンサイの正体をご存じでしょうか?ぷるぷるしたぬめりの中から細長い本体を取り出してみると、薄いものがクルリと巻いているのが分かります。これを開いてみると切れ目の無い楕円形になります。私たちが食べているのは実はジュンサイという植物の葉の若芽や花芽です。

ジュンサイはスイレンに近い仲間の水生植物で、ため池などに生育しています(写真1)。東北地方では栽培もされており、生産量日本一は秋田県です(注1)。「古事記」や「万葉集」にも「ぬなは」や「ぬなわ」という名で記され、古代から食卓に上がっていた在来の植物です。

ジュンサイの葉は開いてしまうと硬くなり食べることはできません。それでも池の水面を淡い黄緑色の丸葉が覆う様は涼を誘います。

このジュンサイは、実は減少の一途をたどっており、26の都道府県で絶滅の恐れのある植物として挙げられています(注2)。鳥取県でも絶滅危惧2類(VU)に指定されており、県西部には生育地がありますが、県東部旧鳥取市では絶滅したと考えられていました(注3)。

ジュンサイが減少している原因としては、生育できるようなため池自体が少なくなったこと、水質悪化が進み、貧栄養で酸性を好むジュンサイが生育できなくなったこと、アメリカザリガニによる食害などが考えられます。

このような状況の中、2021年6月、廃止工事中のため池に、鳥取市では絶滅したと思われていたジュンサイが生育しているとの情報が寄せられました(写真1)。

このため池が鳥取環境大学からほど近い場所にあったことから、環境大学の学生さんや卒業生、地元の自然保護団体の皆様、鳥取大学の永松教授と研究室の学生さんにもご協力いただき、ジュンサイを移植しました。

すでに水は排出されたため池ですが、底質の泥はかなり水分を含み、足を踏み入れれば柔らかく膝まで沈み込む状態です。ジュンサイの生きている葉を頼りに根茎を掘り取り、泥とともにバケツに入れ、バケツリレーで堤の下の軽トラックに運びました(写真2~7)。

移植先のため池は、今後も存続すること、日当たりが良いこと、底に泥の堆積があることなどを考慮して選び、さらに管理者の許可が得られた3つの池に植え付けをしました(写真8,9)。

移植の1か月後に、各池にジュンサイの生育状況を確認に行きました。2021年の夏はとにかく雨が多く、どの池もかなり水位が高い状態でした。水没して確認できない場所もありましたが、無事に瑞々しい丸い葉を浮かべている姿を確認することができました(写真10)。

掘り上げたジュンサイの一部は、地元の自然保護団体の皆様がしばらく育ててから(写真11)小学校校庭のビオトープに植え付けを行いました。地元に生育する在来種、しかも希少種が浮かぶビオトープに子供たちが親しみ観察してくれると思うと、ビオトープにジュンサイの葉が浮かぶのがとても楽しみです。

移植が成功し、ジュンサイが繁茂したら若芽を食べてみたいね、と仲間と話をしていたのですが、眺めても食しても涼を呼ぶジュンサイをこれからも身近に楽しんでいけることを祈っています。

写真2.水を抜かれた池のジュンサイ。(2021年6月22日)

写真3.ジュンサイの株の掘りあげ(写真3から9は2021年7月22日)。

写真4.暑い中でしたが、新型コロナウィルス感染症に配慮してマスク着用で活動しました。

写真5、6.バケツリレーの様子。

写真7.ジュンサイの種子が含まれていると思われる泥もなるべく一緒に運び出しました。

写真8、9.ジュンサイが生育できそうな場所を選び、株が流れてしまわないように水底の泥に株を埋め込みました。

写真10.移植先の池に浮かぶジュンサイ(点線内)。奥に浮かんでいるのはヒシ(2021年9月2日)。

写真11.採取した株から新しい葉が出てきたところ。撮影:下地正之氏(2021年8月15日)

注

1)農林水産省(2016)地域特産野菜生産状況調査 / 確報 平成22年産地域特産野菜生産状況 (外部リンク)

2)日本のレッドデータ検索システム.(外部リンク)

3)鳥取県(2012)レッドデータブックとっとり 改訂版-鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物-.ジュンサイ, p256.(外部リンク)

【活動報告】鳥取県の生物多様性に関するパネル展終了しました!

とっとり生物多様性推進センターでは、2021年夏、鳥取県の生物多様性に関するパネル展を企画し、県西部(写真1から3)から中部(写真4、5)、東部(写真6から8)と巡回展示しました。

2020年10月に設立したとっとり生物多様性推進センターのご案内や、センター設立の根拠となる鳥取県生物多様性地域戦略の紹介、生物多様性の解説などとあわせて、県内の自然保護団体と自然体験のできる施設をご紹介するパネルを展示しました。県内各地で活躍中の自然保護団体の皆様にご協力をいただき、各団体の活動内容や成果などを紹介させていただきました。

学校などの夏休み期間中に県内を西部・中部・東部と巡回することになり、1か所での展示期間が1週間とあわただしい日程になりましたが、無事展示期間を終了いたしました。今後、さらに県内各所で巡回展示を行う予定です。展示予定はこのホームページ上でお知らせします。お近くで展示の際にはぜひご来場ください。

最後になりましたが、ご来場くださった皆様、展示にご協力いただいた各団体・施設の皆様、ありがとうございました!

《会場の様子》

写真1、2、3.大山パークセンターにて(8月6日から8月12日まで)。

写真4、5.倉吉市パープルタウンにて(8月13日から19日まで)。

写真6、7、8.響の森にて(8月20日から9月2日まで)。

ヒアリ疑いの通報ーー今回は別種でした!

8月某日、保育施設の先生からヒアリ(注1)のようなものを見つけたので確認してほしいと連絡がありました。

ヒアリ(写真1)は刺された時に火傷したような激しい痛みを感じることから英語名fire ants=火蟻といわれ、痛いだけではなくアナフィラキシーショック※ を起こす可能性もある危険な昆虫です。

早速届けられたヒアリのようなものを、鳥取県立博物館の学芸員と一緒に確認しました。すると、幸い今回預かったものはヒアリではなくクモの仲間と分かり、ほっと胸をなでおろしました。詳しくはヤガタアリグモ(注2) (写真2、4、5)という種類です。ヤガタアリグモは環境省のヒアリのページにも間違えやすい種類として載っています(注1)。アリグモはまったく害はありませんのでむやみに殺さないであげてくださいね。

2021年8月現在、鳥取県ではまだヒアリの発見例はありません。ヒアリは主に国際貨物が到着する港・空港、コンテナや貨物の中から発見されています。初確認された2017年6月以降、17都道府県で76事例発見されています(注3)(2021年8月現在)。もし、ヒアリかな?と思ったら、刺されないように十分注意しつつ観察してみてください。環境省のヒアリの基礎情報ホームページに写真と詳しい解説があり(注1)、環境省からは判別のための動画も配信されています(注4)。それでも疑わしい場合、文末に掲載したいずれかの機関に通報してください。

※アナフィラキシーショック

「アレルゲンなどが体内に入ることにより、全身性のアレルギー症状が引き起こされ、生命に危機を与え得る過敏反応」をアナフィラキシーといい、血圧低下や意識障害を伴う場合をアナフィラキシーショックといいます。(文章の一部を変更 一般社団法人日本アレルギー学会(外部リンク)

写真1.ヒアリ

出典:環境省ホームページ(外部リンク)

ヒアリは毒針を持っており危険ですので、素手では触らないようにしてください。専門機関にヒアリかどうかを判別してもらう際は、持参・郵送等で実物の提供が求められることもあります。この場合は、殺虫スプレーや冷凍スプレーで殺虫したのち、綿などでくるんで送ってくださいね。テープなどで貼り付けると潰れたり壊れたりして判別がしにくくなってしまいます。どうぞご協力ください。

また、ヒアリは外来生物法(注5)により特定外来生物(注6)に指定されています。特定外来生物というのは、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすものや、及ぼすおそれがあるもののなかから外来生物法に基づき国が指定した生物のことです。特定外来生物は、飼養・運搬・保管・輸入・譲渡・放出等が規制されており、違反内容によっては重い罰則が科されます(注7)。

写真2.ヤガタアリグモ。Photo by (c)Tomo.Yun(外部リンク)

アリグモはアリに擬態しているクモで、形も動きもよく似ています。アリは昆虫なので、足が6本あり、頭部には触角が生えています。それに対して、クモは昆虫ではなく、脚が8本あります。このアリグモも足が8本あるのですが、一番前の脚2本を前方に振りかざし、まるでアリの触角のような動きをします。またアリを含む昆虫の体は頭部・胸部・腹部の三つの部分に分かれているのに対して、クモの体は頭部と胸部が分かれておらず、頭胸部と腹部の二つの部分からできています(写真3)。

写真3.一般的なクモの体(ハエトリグモの一種)。

アリグモも同じつくりなのですが、頭胸部にくびれがあり、まるでアリのように頭部と胸部が分かれているように見えるのです(写真4)。そしてヤガタアリグモは黒とオレンジ色の配色から、特にヒアリと間違われやすいようです(濃淡は変異あり)。ちなみにオスの中には大きな顎をもつものがあり、それほどアリと似ていませんが、メスと幼体は顎が小さめで、アリに酷似しています。預かったアリグモもメスのようです。

写真4.今回預かったヤガタアリグモの体。右側の脚2本と腹部の背中側は壊れてしまっています。

写真5.今回預かったヤガタアリグモ(メス)の顔。レンズのような眼が8個あります。

・環境省ヒアリ相談ダイヤル

月・水・金・土日祝の週5日午前9時~午後5時

(12月29日~1月3日除く)

【電話】0570-046-110

※一部機種では利用できないため、その場合は「06-7634-7300」

特定外来生物ヒアリに関する情報ホームページ ヒアリに関するお問い合わせ(外部リンク)

・県庁自然共生課

【電話】0857-26-7978

【ファクシミリ】0857-26-7561

・中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

【電話】0858-23-3276

【ファクシミリ】0857-23-3266

・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

【電話】0859-31-9628

【ファクシミリ】0859-31-9333

注

1)特定外来生物ヒアリに関する情報 ヒアリの基礎情報(外部リンク)

2)日本のアリグモ属 同定の手引き(外部リンク)

3)2021年度のヒアリ確認事例一覧(外部リンク)

4)ヒアリの同定方法(環境省)(YouTube、6分、外部リンク)

5)外来生物法(外部リンク)

6)特定外来生物(外部リンク)

7)外来生物法 罰則について(外部リンク)

鳥取県の生物多様性に関するパネル展示(施設や自然保護団体等の紹介)

鳥取県の生物多様性の保全等を推進するため、令和元年度に策定した鳥取県生物多様性地域戦略で紹介している生物多様性に関係した施設や団体の活動を紹介するパネルの展示を以下のとおり実施します。施設や団体のパネルには連絡先も記載していますので、興味がある活動については各団体等へ連絡していただくことが可能です。会場へお越しいただく際にはマスクの着用など、コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

県内の活動等のお知らせ

ここではセンターの活動や生物多様性の保全等の推進に関係する施設や自然保護団体等のイベント等を紹介していきます。