第4回 遺跡見学ツアー~鳥取中部史跡巡り~(園外活動)

活動時間:9時から17時まで

第4回は、園外活動日です。

今回は、鳥取県中部を中心に史跡を巡り、長瀬高浜遺跡では発掘体験をさせていただきました。貴重な体験目白押しで大興奮の部活動となりました。

行程は

出上岩屋古墳(東伯郡琴浦町)→神崎神社(東伯郡琴浦町)※ガイド案内→長瀬高浜遺跡(東伯郡湯梨浜町)※発掘現場見学・発掘体験→羽合歴史民俗資料館(東伯郡湯梨浜町)※ガイド案内です。

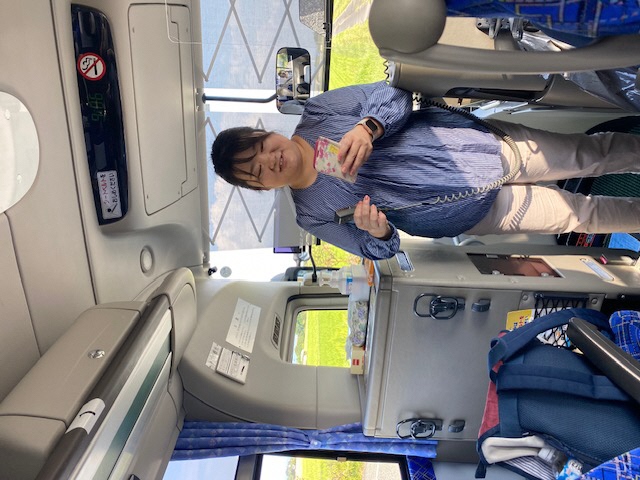

バスに乗り込み出発です。遠足班のメンバーが行程と見どころを説明していきます。

【出上岩屋古墳】

最初の目的地、出上岩屋古墳を探して歩く部員たち。「こんな集落の真ん中に古墳が?」

発見!なんと出上岩屋古墳は個人宅の敷地内にあるのです。今回、所有者さんのご厚意で特別に見学させていただくことができました。

古墳の中をのぞく部員。墳丘はほぼ失われ、石室が露出しています。いよいよ中に入らせていただきますよ。わくわくドキドキ。

もう言葉もありません。石室の壁に触れて思いを馳せます。

こんな厚い石を四角くくり抜くなんてすごすぎる!

【神崎神社】

続いての目的地、神崎神社、通称「赤碕の荒神さん」に到着です。

神崎神社といえば、本殿・拝殿にほどこされた壮麗な彫刻が有名です。今回は神社の総代、田中さんにご案内いただきながら、彫刻を見学することができました。

拝殿向拝天井にほどこされた龍の彫刻。迫力満点で今にも動き出しそうです。

今回は特別に本殿の彫刻も見学させていただきました。どこもかしこも彫刻がほどこされていて見どころ満載でした。

田中総代との記念写真。お世話になりました!

【長瀬高浜遺跡】

午後は、長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡の発掘現場見学です。今回は、調査を担当している鳥取県教育文化財団調査室の君嶋室長に説明していただきながら、発掘現場を見学しました。

鳥取県を代表する遺跡のひとつ、長瀬高浜遺跡では発掘調査が続いており、今は古墳時代の遺構(いこう)の調査が進んでいる段階です。

古墳の周溝や石棺の調査の様子などを間近で見学させていただきました。

つづいて本日のメインイベント!部員たちがいちばん楽しみにしていた長瀬高浜遺跡での発掘体験の時間です。なんと今回は、竪穴住居跡の可能性がある遺構の調査に参加することができました。埋土(まいど)に土器の破片がたくさん含まれているのに気づき、興奮マックスです。

妻木晩田(むきばんだ)遺跡での発掘調査も体験している部員たち。もちろん、遺物(いぶつ)を見つけたら、動かさないの原則を学んでいます。すぐに調査員を呼んで確認してもらっていました。写真は、不思議な形の石器を発見したところ。「石錘(せきすい)かな?」皆で観察して用途を推理します。

なんと鉄滓(てっさい)も発見しました!

羽合歴史民俗資料館

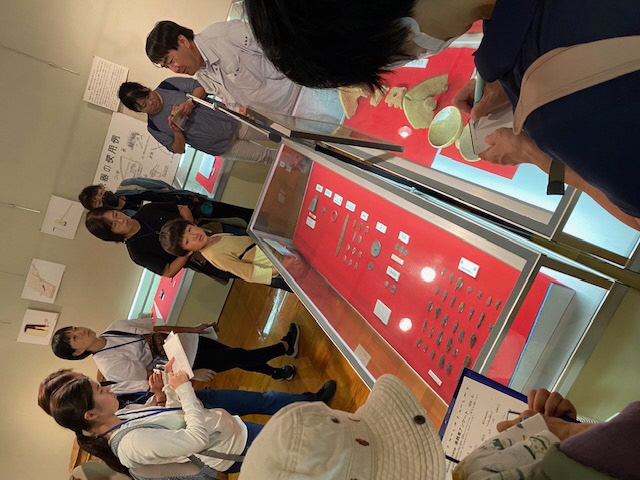

発掘体験の興奮冷めやまぬまま、最後の目的地、羽合歴史民俗資料館へ移動しました。ここには長瀬高浜遺跡の過去の調査の出土品など貴重な資料を見学することができます。こちらも君嶋室長にご案内いただきました。

君嶋室長、長時間にわたりご案内ありがとうございました。部員たちのノートはメモでいっぱい。長瀬高浜遺跡の発掘調査の成果が楽しみです。

湯梨浜町では、マンホールの蓋も長瀬高浜遺跡の埴輪デザインでした!橋の欄干の上に埴輪が立っていたり、あちこちに埴輪デザインが点在しているので歩いているときも油断なりません。

ちなみに、橋の欄干に立つハニワに最初に気づいたのはもちろんこの方、我らが部長でした~。さすがです。