「講座などのイベント」で絞込み

2023年2月20日

令和5年2月12日(日)、倉吉交流プラザ第1研修室(本会場)と上小鴨コミュニティセンター(サテライト会場)において、「新鳥取県史を学ぶ講座(民俗)」をオンライン形式で開催しました。

今回は、神奈川大学日本常民文化研究所・客員研究員の石野律子先生に「国指定重要有形民俗文化財『倉吉の鋳物師(斎江家)用具及び製品』その調査を振り返る」をテーマに、昭和55年から同56年にかけて行われた「倉吉の鋳物師」調査の様子や、倉吉の調査によって全国に鋳物の調査が広まったこと、タタラの仕組みなどについて、わかりやすく解説していただきました。

参加者は両会場合わせて49名で、「原料となった鉄は、地元のものか」「倉吉千歯と鋳物師の関係」などの質問をいただきました。

講座の様子

公文書館 2023/02/20

in 県史活用担当,講座などのイベント

2023年2月7日

令和4年7月17日(日)、「占領期の鳥取を学ぶ会 令和3年度活動報告会(第2部)」をオンラインで実施しました。

小山富見男さんは『戦後の食糧危機と鳥取県&GHQ』と題し、鳥取県立公文書館所蔵の歴史的公文書『供出関係綴(食糧)』(農政課)や統計資料を調査した成果を発表されました。米の供出、気象災害(冷害と風水害など)による戦後の全国的な不作、海外からの引揚者、ヤミ取引等、戦中戦後の食糧事情についての報告でした。また、同綴りの中で発見された文書(『Letter of Commendation』(昭和22年2月15日発 第46号))は、鳥取軍政隊から県知事に宛てた英文資料で、当時の鳥取県が全国的にみても優秀な供出状況であることを称えるものでしたが、この表彰文の中で鳥取県の事を“this fair prefecture”と表記し、「…供出100%の目的に向ひかくて人口集中地方の食糧不足を救う意味に於て、『この晴朗なる鳥取県』を全国供出第一位たらしめるべく努力すべし」と称賛激励していると紹介されました。

公文書館の担当者(杉内)からは、当時の日本海新聞の記事から県内の米穀検査員の供出四方山話(よもやまばなし)として各地域の苦労話などを披露しあった座談会の記事を紹介しました。

最後に特別報告として、『進駐軍接収住宅のトイレ』の題目で鳥取大学理事・副学長の細井由彦さんに報告していただきました。

鳥取市西町の米軍情報部の事務所兼住宅として接収されていた木村家に当時設置されていた浄化槽(30人槽)跡で、この度、その敷地の改修をすることになったため、鳥取市歴史博物館の横山学芸員、石井学芸員、会員の西村さんとで昨夏、掘り起こし調査を実施しました。

掘り起こしてあらわになった浄化槽の専門的な調査は鳥取大学の細井さんに行っていただき、今回の特別報告の運びとなりました。まだ浄化槽のほとんど普及していなかったと思われる時代に「第一腐敗槽」、「第二腐敗槽」、「予備ろ過槽」、「酸化槽」、「消毒槽」からなる本格的な浄化槽が作られていたこと、またそれぞれの槽の役割等を講義されました。当時、浄化槽を作る必要性に迫られて職人が技術を習得し、その後の鳥取の下水道の発展へとつながる一助になったとも考えられるかもしれないと受講者からも意見が出ました。

一般報告では、行政資料、統計資料、そして当時の新聞記事など、いくつもの資料を重ね合わせることで、戦後間もない頃の鳥取県の姿があらわになりました。

また、特別報告で、現存する貴重な当時の遺構を、今回のように失われる前に調査することで、現在に至るまでの歴史の軌跡をたどることが出来ました。古い町並みにはまだまだ未発掘の発見がある可能性を感じました。

「占領期の鳥取を学ぶ会」では月例会で「鳥取軍政部マンスリーレポート」の翻訳の活動を続けています。ご興味のある方は是非御参加下さい。

問い合わせ先:鳥取県立公文書館県史活用担当

(〒680-0017鳥取市尚徳町101番地 0857-22-4620)

公文書館 2023/02/07

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2023年2月7日

令和4年6月18日(土)に、「占領期の鳥取を学ぶ会 令和3年度活動報告会(第1部)」をオンラインにより開催しました。会員3名が報告しました。

澤田晶子さんは、『鳥取軍政レポートの翻訳―その特徴と課題-』というテーマで翻訳学の視点から分析した鳥取軍政レポートの翻訳の特徴や、他県の軍政レポートの翻訳状況などを発表されました。軍政レポートでは受動態が多用されており、行為の主体が曖昧であるということの他、当時の日本の固有名詞を英訳されたものの逆翻訳に多大な調査が必要であること、また、他県の軍政レポート翻訳の取り組みでは、県史に掲載がある例に加えて、論文で引用される例も見られることなど、報告をされました。歴史的文書である軍政レポートの翻訳を様々な分野で活用される可能性についても言及されました。

森悟さんは『占領期を生きた人々:山根敏子、足羽喜代子、平川唯一』という題目で発表されました。日本人女性初の外交官試験合格者である山根敏子さんが27歳の時1年間鳥取で働いていたお話、美保基地で通訳・翻訳をして働いていた足羽喜代子さんが、当時基地内での洋装を求められた際に手作りして着ていたアッパッパーという服のエピソード、NHK朝の連続テレビ小説『カムカムエブリバディ』でも紹介されたラジオ英会話の最初の講師である平川唯一さんの様々なエピソードや実際の放送の録音など、貴重なお話や資料を提示されました。

また西村芳将さんは、『各国公文書館の占領期資料の調べ方』というテーマで報告をされました。コロナ禍で今までよりぐんと取り寄せやすくなった各国の図書館や博物館資料、国立国会図書館の蔵書について、求める資料にたどり着くにはどのように検索をかけていくと良いか、請求記号の構成を知って検索を絞っていく方法など、プロジェクターを使って実演さながらに分かりやすく紹介されました。

それぞれが「占領期の鳥取を学ぶ会」の成果に各自の研究・考察を絡めて興味深い報告をされました。

官民連携の取り組みとして鳥取県立公文書館と鳥取市歴史博物館やまびこ館の共催事業で開催している「占領期の鳥取を学ぶ会」ですが、今回の「活動報告会」では、県民の方と「鳥取軍政レポート」という資料を読み解く中で、会員がそれぞれ自身の研究や得意分野、体験を持ち寄る事でとても肉厚な翻訳となるという事を再認識できたように思います。

報告会の様子

次回は7月17日(土)の「令和3年度活動報告会(第2部)」についてご紹介します。

「占領期の鳥取を学ぶ会」では月例会で「鳥取軍政部マンスリーレポート」の翻訳の活動を続けています。ご興味のある方は是非御参加下さい。

問い合わせ先:鳥取県立公文書館県史活用担当

(〒680-0017鳥取市尚徳町101番地 0857-22-4620)

公文書館 2023/02/07

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2022年11月14日

令和4年11月6日(日)、県立博物館講堂において、新鳥取県史を学ぶ講座『考古学研究による新しい歴史像』(第3回)を開催し、米子市経済部文化観光局文化振興課専門官の中原斉先生に「白鳳・天平文化の華-因幡・伯耆の古代寺院-」というテーマでご講演いただきました。

ご講演の中では、因幡・伯耆の豪族が仏教文化を速やかに受容したこと、寺院の造営にあたっては建築・造像・装飾などに最新技術が用いられていたこと、古代寺院の多くは平安時代中・後期頃に消失したことなど、鳥取県内の古代寺院の歴史や特徴について、わかりやすく解説していただきました。

また、軒丸瓦の蓮華文様のキズによって、同じ笵型(文様の型、粘土を押し当てて同じ文様を大量に制作する)から作られた瓦を判別することができ、そのキズの形状や数から瓦の作成順、さらに同笵瓦の出土する寺院の先後関係を知ることができることや、上淀廃寺の塔跡では、焼けた瓦の層の下に焼けていない瓦の層があることから、伽藍炎上の前にすでに瓦が堆積するほど荒廃していたと考えられることなど、興味深いお話も多く、参加された方々には考古学や鳥取県の歴史に関する関心を一層深めていただいたものと思います。

なお、開催を延期しておりました第1回の講座「森と生きた人々-鳥取県の遺跡から―」(講師:中原計氏〈鳥取大学地域学部准教授〉)を、令和5年3月4日(土)午後1時30分から、とりぎん文化会館の第1会議室にて開催します(定員80名、先着順)。参加希望の方は、専用フォームからお申し込みください。

中原斉先生による講演の様子

公文書館 2022/11/14

in 県史活用担当,講座などのイベント

2022年11月7日

公文書館では破れや虫喰いなど修復を必要とする紙資料について、軽易なものは職員が修復作業を行っています。

そのスキルアップのため、10月26日、27日の両日、南部町在住の修復家・秦博志さん(Hata Studio経営)にお出でいただき、講義と実務指導をしていただきました。

講師・秦博志さん(修復家・修復工房Hata Studio経営)

はじめに、紙の「糸目」と「簀の目」(すのめ)について、それぞれの特徴や、特徴を生かした製本の仕方などのお話を詳しく教えていただきました。紙の厚さについても様々あり、修復をする際に、和紙を使い分けると仕上がりも美しいなどのお話や、欠落部分を先に補修してから裏打ちをするなど一手間かける方法なども伺いました。

さらに、紙のPHを測る方法や、脱酸の方法なども講義していただきました。

続いて、製本の方法のひとつとして、「くさり綴じ」を習いました。

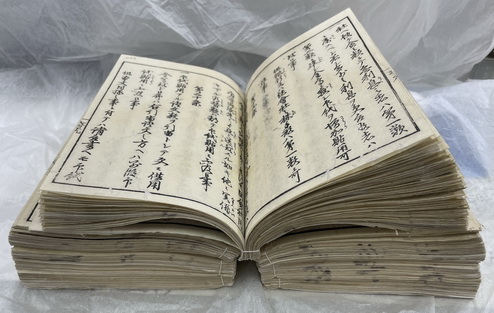

「くさり綴じ」は本来、綴じの初心者が習う方法ではないらしいのですが、既に裏打ちをした429丁のバラバラの簿冊はかなり厚みもあり、特別に教えていただける事になりました。7つに分けてそれぞれを仮綴じし、穴を開けてから全部合わせて4本の針で綴じていく方法です。厚みがあるので、ずれないように穴を開けるのが大変でした。

さらに、「三つ目綴じ」の方法を教えていただきました。

「三つ目綴じ」は穴も3カ所なので比較的簡単です。解いたりまた綴じたりも容易にできるので、すぐにも使えそうな方法でした。

「くさり綴じ」の完成した資料

最後に参加した職員の感想を紹介します。

すべて裏打ちをすると厚くなってしまうため、欠落部のみ補修するやり方など、細かい部分まで教えていただき大変勉強になった。今後の業務に少しでもいかせたらと思う。

見学時には出来そうだった作業も、実際に行ってみると、非常に繊細で細やかな作業がたくさんあり、簡単ではないことを痛感した。

綴じを教えていただくのは初めてで、とても勉強になった。また、元の状態に戻せる補修を心がけることが大切と言われ、自分の作業のやり方を見直したいと思った。

資料の状態によって適切な方法が異なるということ、修復するときはあとからでも元の状態に戻せるようにすることなど、保存・修復にあたっての大切な考え方、資料を適切に保存するための技術を教えていただき、学びの多い時間になった。

少人数での研修だったため、細かい部分まで詳しく教えていただけて、大変有意義な研修会となりました。

御指導いただきました秦博志さんには、厚くお礼申し上げます。

公文書館 2022/11/07

in 公文書担当,講座などのイベント

2022年10月12日

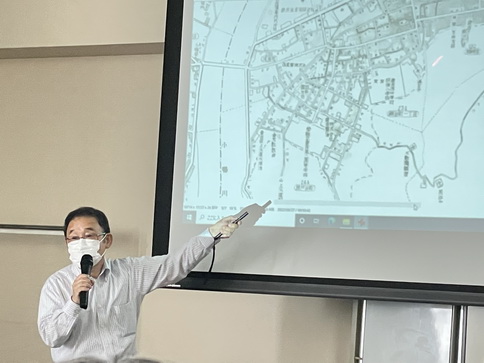

令和4年10月1日(土)、倉吉博物館主催の講座が開催され、「昭和の合併と倉吉市誕生の歩み」と題して、当館の伊藤康専門員が講師を務めました。

10月1日は、ちょうど倉吉市制が始まった日にあたり、30名にご参加いただきました。

講座では、倉吉周辺町村の合併や編入に至る過程を、当館所蔵の公文書や図面を駆使して、分かりやすく解説しました。

参加者からは「昭和4年の倉吉町と上灘村の合併から詳しく丁寧に説明いただき、倉吉市の誕生の流れがよく分かった」「林野の所有権(財産区)を残しての合併が現在も残っているとの話を聞き、興味深かった」との感想をいただき、改めて倉吉市制の歴史を深く学ぶ機会となりました。

講座会場の様子

講座の様子(伊藤専門員)

公文書館 2022/10/12

in 公文書担当,講座などのイベント

2022年10月11日

令和4年10月2日(日)、鳥取県立博物館講堂において、新鳥取県史を学ぶ講座『考古学研究による新しい歴史像』(第2回)を開催し、鳥取大学教授の髙田健一先生に「因幡・伯耆の古墳時代」というテーマでご講演いただきました。

ご講演の中では、鳥取平野の前期古墳について、顔料が塗られた遺骨や、骨の位置が上下・左右逆の状態で発見され、亡くなってしばらくして白骨化した後で埋葬されたと考えられ、さらに遺体の頭部を安定させるための土器枕が同じ棺内で複数発見されることから、一つの棺に複数の遺体が葬られた古墳が多く存在すると推測されることや、これらの習俗が弥生時代にはなく、古墳時代になってからのものであることをわかりやすく解説していただきました。

また、古墳時代中期に農業生産や手工業生産を担う有力家族によって、70年から80年にわたって代々築かれたと考えられるイザ原古墳群(倉吉市)では、築造空間が減少するにつれ、規模がだんだん小さく、形状も歪になることから、古墳の大きさ・形から葬られた人たちの関係をうかがうことができるなど、興味深いお話も多く、参加された県民の方々は、考古学や鳥取県の歴史に関する関心を一層深めていただいたものと思います。(詳しく知りたい方はブックレット23をご参照ください)。

次回(第3回)は米子市経済部文化観光局文化振興課専門官の中原斉先生をお招きして、「白鳳・天平文化の華―因幡・伯耆の古代寺院―」と題してお話をしていただきます。11月6日(日)午後1時30分から、県立博物館講堂にて開催します(定員80名、先着順)。参加希望の方は、専用フォームからお申し込みください。

髙田健一先生による講演の様子

公文書館 2022/10/11

in 県史活用担当,講座などのイベント

2022年4月8日

令和4年3月5日(土)、「鳥取県災害アーカイブズシンポジウム 歴史資料にみる鳥取県の災害―過去に学び、未来に生かす―」を、オンライン形式にて開催しました。はじめに、新潟大学名誉教授の矢田俊文氏に基調講演として「近世における因幡・伯耆の地震・台風・疫病」という演題でお話いただき、次に当館専門員の藤澤匡樹が「鳥取県におけるスペイン風邪の流行(1920年1~3月)―鳥取県立公文書館作成「鳥取県流行性感冒(スペイン風邪)新聞記事データベース」活用の試み―」という演題にて関連報告を行いました。

矢田先生のご講演は多岐にわたる論点を扱った密度の濃いものとなり、大変に参考となりました。今後とも皆さまのご理解・ご協力を賜りつつ、鳥取県災害アーカイブズ事業を進めていきたいと考えています。

シンポジウムの様子

公文書館 2022/04/08

in 県史活用担当,講座などのイベント

2021年12月10日

令和3年12月5日(日)、県立博物館講堂において、「新鳥取県史を学ぶ講座「西国の戦国時代と因幡・伯耆の人々」第4回を開催しました。

今回は東京大学史料編纂所准教授の村井祐樹先生をお迎えし、「因幡・伯耆の戦国文書と史料編纂所の活動」というテーマでお話しいただきました。

はじめに東京大学史料編纂所の活動について紹介があり、その後、因幡・伯耆に関する戦国時代の新出史料について、写真をもとにわかりやすく解説していただきました。

また、第2部のトークセッションでは、今回新たに発見された吉川元春書状を中心に、講座の内容をさらに深く掘り下げ、1点の古文書から浮かび上がってくる緊迫した因幡の戦国時代の歴史について理解を深めました。

当日は、オンライン配信も含めて、多くの県民の方々に御参加いただきました。

次回は3月20日(日)に、大阪大谷大学准教授の馬部隆弘先生をお招きし、新型コロナ禍の影響で延期となった第1回講座を開催する予定です。

(写真1)柳楽公文書館長の挨拶

(写真2)講演の様子

(写真3)村井祐樹先生

(写真4)トークセッションの様子

公文書館 2021/12/10

in 県史活用担当,講座などのイベント

2021年11月15日

令和3年11月3日(水・祝)、県立博物館講堂において、「新鳥取県史を学ぶ講座「西国の戦国時代と因幡・伯耆の人々」第3回を開催しました。

今回は龍谷大学教授の山本浩樹先生をお招きし、「中国地域の戦国争乱と『境目』の地域の民衆」というテーマでお話をいただきました。

兵農未分離の戦国時代には、戦線地域の民衆たちも軍事力の一端を担っていて、戦争協力の見返りに年貢の半分を免除される「半納(はんのう)」などの特権を得ていたこと、領主と一緒に城に立て籠もった敵方の民衆に対しては、目の前で稲や麦をなぎ倒す「稲薙・麦薙(いねなぎ・むぎなぎ)」などの心理的ダメージを与える戦法も見られたことなど、民衆たちの活動にスポットを当てて、山陰地域の戦国時代の歴史の一面を具体的にわかりやすく解説していただきました。

当日は、オンライン配信も含めて、多くの県民の方々に御参加いただきました。

次回の講座は12月5日(日)に、東京大学史料編纂所准教授の村井祐樹先生をお招きして、「因幡・伯耆の戦国文書と史料編纂所の活動」と題してお話をしていただきます。

会場での受講は定員に達しましたが、オンライン受講については申込み受付中です。是非御参加下さい。

(写真1)山本浩樹先生による講演の様子

(写真2)トークセッションの様子

公文書館 2021/11/15

in 県史活用担当,講座などのイベント