発掘調査指導(松尾頭地区窪地)

7月15日に、平成21年度の発掘調査方針や調査方法について、発掘調査委員会(委員長 渡邊貞幸 島根大学名誉教授)の先生方に現地で指導、助言をいただきました。

当日は渡邊委員長のほか、酒井龍一委員(奈良大学教授)、和田晴吾委員(立命館大学教授)、深澤芳樹委員(奈良文化財研究所都城発掘調査部副部長)に出席いただき、竪穴住居が埋まりきらずに窪んでいる窪地の調査、その他、遺構検出後の調査方針についてご検討いただきました。

今後、これらの助言に基づき調査を行い、9月9日(水)に発掘調査委員会を開催し、調査の成果についてご検討いただく予定にしています。

現地指導内容

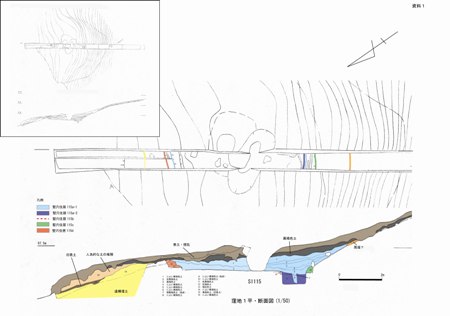

竪穴住居跡SI115(窪地1)の調査

現代まで窪地として残った遺構は、弥生時代終末期の竪穴住居跡(SI115)であることが分かりました。ほぼ同じ場所で最大で4回の建て替えが行われてたと考えられます。さらにSI115の東側では遺構と思われる落ち込みを確認しています。現地指導では、以下の2点について助言いただきました。

- 竪穴住居跡(SI115)の埋土と地山の関係を明らかにし、建て替え状況を明瞭すること

- 竪穴住居跡(SI115)の東側落ち込み部分については、引き続き遺構の有無・内容を確認すること

竪穴住居跡SI115(破線は遺構推定範囲)

竪穴住居跡SI115(窪地1)平断面図

※画像をクリックするとPDFがダウンロードできます。(PDF;900KB)

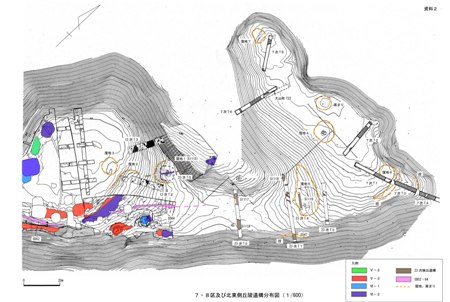

8区東側丘陵の調査

4本のトレンチ(試掘溝)によりでは竪穴住居跡(SI116~119)、段状遺構、溝を確認しました。これらの遺構のうちSI119は大型で屋外に排水溝を伴うタイプの竪穴住居跡と考えられます。現地指導では、以下の3点について指導いただきました。

- SI119の範囲確認を行い、大型竪穴住居跡ならば遺構内部の調査を行うこと

- SI119と排水溝の関係を把握すること

- 追加のトレンチ調査によりSD64の続きを確認すること

8区遺構配置図

※画像をクリックするとPDFがダウンロードできます。(PDF;859KB)

9区の調査

9区の調査では、竪穴住居跡、土坑、溝を確認しています。現地指導では、以下の2点について指導いただきました。

- 大型竪穴住居跡を検出した場合、遺構内部の調査を行うこと

- 段状遺構など竪穴住居跡以外の遺構についても、遺構内の調査を検討すること