今回は、弥生時代の狩猟についての学習と、黒曜石製と金属製の矢じりづくりを体験をする「矢じりづくり~石の弓矢と金属の弓矢~」です。小学4年生から6年生の児童15名が参加しました。矢じり製作は大人でも難しい作業です。子どもたちは、作り方が全く違う2種類の矢じりの作り方を学びながら、見事全員が矢じりを作り上げ、誇らしげな表情を見せてくれました。

はじめに弥生時代の狩猟についての学習です。

その後、展示室で妻木晩田遺跡出土の矢じりを見学しました。

黒曜石の矢じりづくりスタート!

今回の材料は、北海道・白滝産の黒曜石です。

【デモンストレーション】矢じりの素材となる薄いかけら「剥片(はくへん)」を大きな黒曜石のかたまり「石核(せっきかく)」から割り取る。

「剥片」を取る作業はハイレベルな作業です。担当の職員は、何度も練習を重ね、今回のイベントに臨みました。

【デモンストレーション】鹿の角の先で「剥片」の周りから押し込んで割る。

この作業で矢じりの形が整っていきます。初めてみる作業ばかりで、興味津々の子どもたちです。

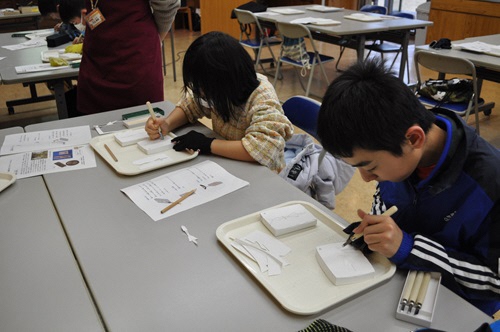

各自、実際に鹿の角で「剥片」を押して矢じりを作ってみました。

プチッ!プチッ!鹿の角でひたすら黒曜石を押す作業は腕が疲れます。かっこいい矢じりを作るためにみんなよく頑張りました。

こちらは金属の矢じりの作り方を学んでいるところ。真剣に話を聞いています。

金属の矢じりづくりには鋳型が必要です。

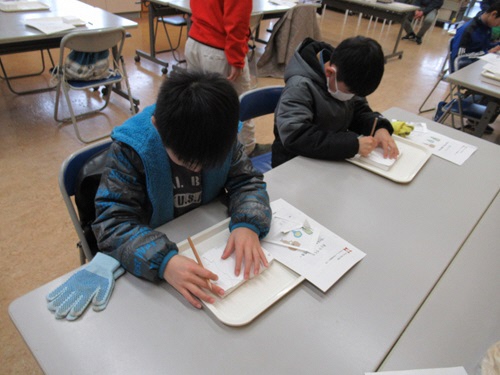

鋳型づくりでは、最初に石こうに矢じりの形を下描きします。

下描きに沿って、彫刻刀で矢じりの形を彫っていきます。

前回に引き続き、今回の矢じりづくり体験も、島根大学の学生が「弥生体験インストラクター」としてサポートしてくれました。

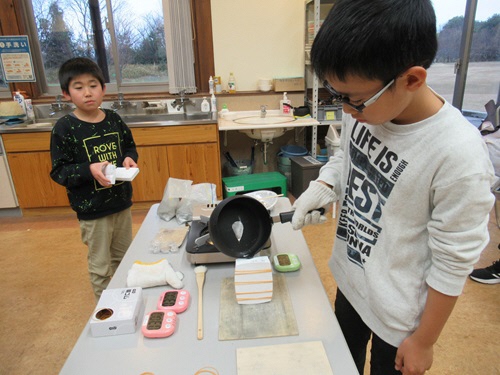

彫りあがった鋳型を合わせ、どろどろに溶かした金属を湯口から注ぎます。今回は低い温度で溶ける金属(低融点合金)を使いました。

金属が冷えるのを待って、ドキドキしながら鋳型を開きます。

「できてるじゃん!やった!!」

仕上がり確認中の参加者。本物そっくりな形と質感の矢じりができていて私たちもびっくりしました。みんなすごいね!

今回で令和5年度のジュニア考古学教室は終了となります。ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。わくわくドキドキの「考古学体験」はいかがでしたか?

むきばんだ史跡公園では、これからも小学生のための「考古学体験」を続けていきますので、ぜひまた参加してくださいね。

今回は、弥生時代の布づくりについての学習と、機織りで布をつくる体験をする「布づくり~昔の機織り~」です。小学4年生から6年生の児童6名が参加しました。子どもたちは、弥生時代の布の材料に何が使われていたのかを知り、機織りに必要な糸をどのようにしてつくるかを学びました。布づくりの大変さを知ったことで、機織りで布が完成した時の喜びを一層感じたのではないかと思います。

はじめに弥生時代の布づくりについて学習。最新の研究成果から、弥生時代は「輪状経保持式腰機(りんじょうたてほじしきこしばた)という機織り道具で布がつくられていたことを学びました。

縄文時代の布づくり(アンギン編み)も体験し、機織りと比べてどのような違いがあるのかを学びました。

機織りスタート!まずは準備です。

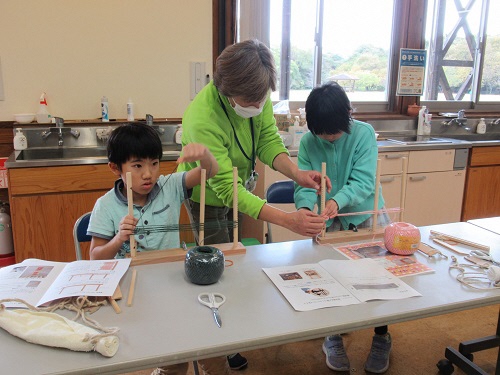

整経台(せいけいだい)を組み立てて糸を巻きつけます。この糸がたて糸になります。

たて糸に開口具(かいこうぐ)と綜絖(そうこう)をとりつけたら準備完了です。

今回の機織り体験では、職員以外にも、島根大学の学生が「弥生体験インストラクター」としてサポートしてくれたので、全員順調に作業をすすめることができました。

40分ほどで全員準備ができて、布を織り始めました。

弥生時代の機織り道具である「腰機(こしばた)」で、たて糸を腰で引っ張りながら織っていきます。

たて糸の間によこ糸をとおして”トントントン”。幅が一定の布ができています。

とても上手に織れたね。

機織りで布が完成したら、次の作業へ。

今回は織った布と既製の布を組み合わせて小物入れ(ミニ巾着)をつくります。

型に合わせて布を裁断していきました。

布をつなぐ作業は「弥生体験ボランティア」さんがサポートしてくれました。

完成した巾着。自分が織った布で巾着ができました。かわいい!

世界にひとつだけ、自分だけのオリジナル巾着をもって記念撮影

「ここに図書カードを入れようかな」「私はリップかな」これからいっぱい使ってね。

※次回(1月20日)コース5は、「矢じりづくり~石の弓矢と金属の弓矢」」です。参加申込の締め切りは12月20日(水)17時。申込多数の場合は抽選となります。申込み方法はこちらから確認できます→考古学教室ページリンク

※年間会員として募集していた「むきばんだジュニアファンクラブ」の活動は、令和4年度で終了しました。令和5年度は「むきばんだジュニア考古学教室」としてリニューアルし、全5回のコースから希望するコースを選び参加していただく形となりました。

今回は、弥生時代の漁労についての学習と、鹿角(ろっかく)製のヤスと釣り針をつくる体験をする「鹿角ヤスと釣り針づくり」です。小学4年生から6年生の児童11名が参加しました。子どもたちは、鹿の角が道具の材料になっていたことや、どのような形につくれば優れた道具になるのかを学びました。長い時間でしたが、全員集中して、よい形のヤスと釣り針を作り上げています。

最初に弥生時代の漁労について学習しました。

本物の鹿の頭骨を観察したあと、鹿角製の道具の作り方を勉強します。

ヤスは先を鋭利にしペーパーナイフとして使えるようにしました。

釣り針の作り方を説明しているところです。

鹿角製のモリを投げて獲物をしとめる漁労方法を疑似体験しました。

漁労体験のあとは、ニジマスを焼く体験をしました。

自分で焼いた魚はおいしいね。みんな大喜びでした。

※次回(11月18日)コース4は、「布づくり~むかしの機織り~」です。参加申込の締め切りは10月18日(水)17時。申込多数の場合は抽選となります。申込み方法はこちらから確認できます→考古学教室ページリンク

※年間会員として募集していた「むきばんだジュニアファンクラブ」の活動は、令和4年度で終了しました。令和5年度は「むきばんだジュニア考古学教室」としてリニューアルし、全5回のコースから希望するコースを選び参加していただく形となりました。

今回は、昔の暮らしで使われた着火道具についての学習と、土器を使った炊飯を体験する「火おこしチャレンジと土器を使った炊飯体験」です。小学4年生から6年生の児童16名が参加し、むきばんだ史跡公園のイベントでは初めて「ひもぎり」式という方法で火おこしに挑戦しました。参加した子どもたちは、弥生土器の使い方を知り、土器で美味しくご飯が炊けることに大変驚いていました。また、炊飯のための火力となるように「火を育てる」という経験をできてとても楽しかったようです。

最初に、昔の暮らしの着火方法について学びました。

4名1グループで炊飯に挑戦。まずは、自分たちの土器を観察します。外は真っ黒にススがついているのに、中は綺麗だね。

お米を研ぎます。今回は鳥取県のオリジナル米「星空米」に古代米を加えて炊いてみます。

お米を土器に入れて、水をいれます。この時に水漏れがないかしっかりチェックします。

「ひもぎり」式の火おこしの手本を見せてもらう子どもたち。あっという間に火をおこすことができて驚いていました。でも、これは力の強い大人の男性だから。子どもでは、なかなかこのように早くはできません。

煙が出てからが勝負!回転を止めないよう、交代しながら頑張ります。

「ひもぎり」式火おこしでなかなか火がつかない場合は、棒を押さえる役割を大人が担うと着火率が上がります。

おこした火を焚き木にうつし、徐々に火を大きくしていきます。大事なのは絶対に火を絶やさないこと。あせらずに作業をすすめます。

熾き(おき)ができたら土器をのせ、火力をあげてお米を炊いていきます。

土器の中は焦げることなく、上手に炊けました。保護者の皆さんも一緒に皆で試食をしたら、あっという間に食べ切ってしまいました。炊飯器よりも美味しかったという感想も出ました。

※次回(9月16日)コース3は、「鹿角ヤスと釣り針づくり」です。参加申込の締め切りは8月16日(水)17時。申込多数の場合は抽選となります。申込み方法はこちらから確認できます→考古学教室ページリンク

※年間会員として募集していた「むきばんだジュニアファンクラブ」の活動は、令和4年度で終了しました。令和5年度は「むきばんだジュニア考古学教室」としてリニューアルし、全5回のコースから希望するコースを選び参加していただく形となりました。