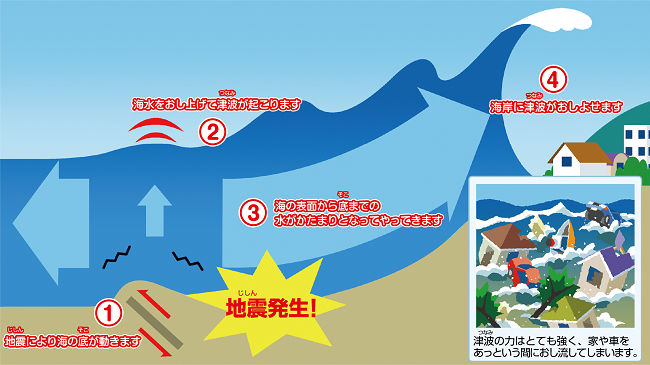

海底の下の浅いところで大きな地震が起こり、断層の運動により海底の地盤が急激に隆起したり沈降したりすることなどにより海底が変形すると、その上に乗っている海水も同じように動くため海面が変動し、それが津波となって海水面を伝播します。

したがって、震源域が陸域の場合、あるいは海域でも地震の規模が小さければ津波は発生しません。また、海底が変位しないような震源の深い地震、海底が変位しても水平方向である横ずれ断層による地震の場合も津波は発生しません。

津波の発生(気象庁ホームページより)

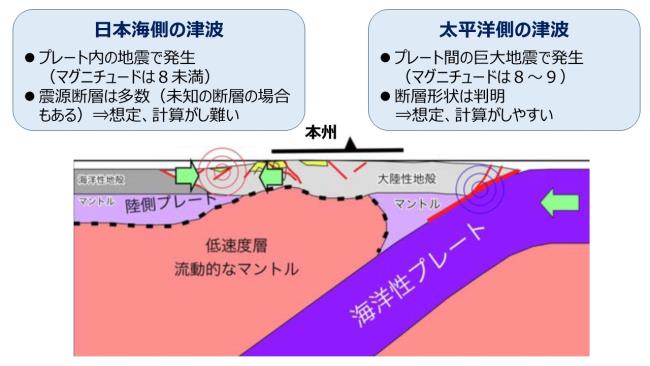

太平洋側では、大陸プレートが海洋プレートに引きずり込まれる場所(海溝、トラフ)でプレート境界型の巨大地震が歴史的に繰り返し発生することに伴う津波が発生しています。

一方、日本海側では、日本海中部地震(1983年)や北海道南西沖地震(1993年)のように大陸プレート内部で発生する地震に伴う津波が発生しています。

太平洋側で津波を起こす巨大地震の震源断層の形状はおおよそ判明しており、想定、計算が行いやすいですが、地震規模が大きく、津波も大きなものになると考えられています。

一方、日本海側では、津波を起こす震源断層が多数想定され、未知の断層による場合も多く、想定、計算がし難いですが、地震規模や津波の大きさは太平洋側より小さなものになると考えられています。

日本海側と太平洋側の津波の特徴(第4回鳥取県地震・津波防災地域研究会(2021年1月27日)東京大学地震研究所 佐藤比呂志教授講演資料に鳥取県加筆)

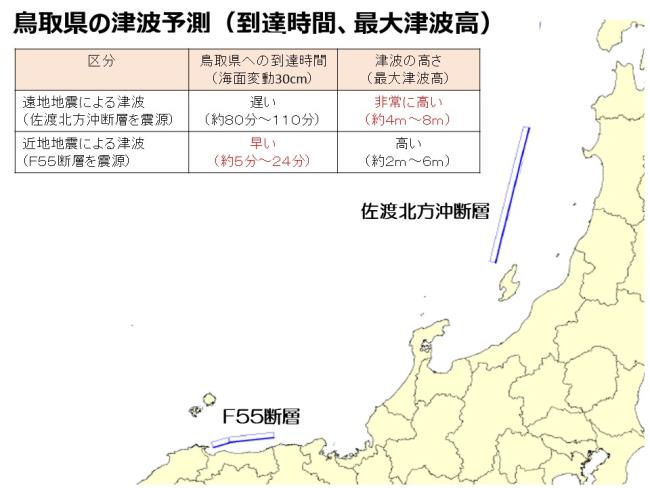

鳥取県では、日本海中部地震や北海道南西沖地震で津波が来襲しているものの大きな津波被害は報告されていませんが、鳥取県沖合で発生する海底地震(近地地震)や佐渡北方沖で発生する海底地震(遠地地震)による津波に備えておく必要があります。それぞれ津波の到達時間や高さの特徴が異なるので、その特徴を踏まえた注意が必要です。

近地地震による津波の場合は、地震発生から短時間で津波が来襲しますので、揺れを感じたら直ちに海辺から離れるなどの行動を行う必要があります。

遠地地震による津波の場合は、揺れを感じることが無くても大きな津波が来襲しますが、津波の到達までには時間があるので、津波発生の情報を把握して避難等を行う必要があります。

鳥取県の津波想定